山内昌之「将軍の世紀」 本当の幕末――徳川幕府の終わりの始まり(5)大塩平八郎の乱【最終回】

歴史学の泰斗・山内昌之が、徳川15代将軍の姿を通して日本という国のかたちを捉えることに挑んだ連載「将軍の世紀」。2018年1月号より『文藝春秋』で連載していた本作を、2020年6月から『文藝春秋digital』で配信します。令和のいま、江戸を知ることで、日本を知るーー。

※本連載は、毎週木曜日に配信します。

★前回はこちら。

★最初から読む。

1、大塩平八郎とハワーリジュ派

大塩平八郎の乱は、三都の一角、大坂から公然と反幕府の烽火を上げた事件である。小規模ながら旗本・御家人が出兵した市街地の実戦であり、寛永年間の島原の乱このかた二百年ぶりの合戦でもあった。天保八年(一八三七)の蹶起の中枢は、陽明学者・大塩の弟子だったとはいえ、現役の町奉行所東組(跡部山城守組)つまり東町奉行所の与力・同心たちであった。府内の治安と警察を預かる役人が幕府に叛旗を翻した意味は大きい。加えて、大坂定番与力や弓奉行所など、幕府の西国統治機構の責任者たる大坂城代の下役人たちからも蹶起に加わる者が出た。さらに大塩勢の捕捉に手間取り、平八郎・格之助父子を生け捕りにできなかったことは、幕権の低下と幕威の凋落をまざまざと示した。大塩の乱ほど武威の基礎になる士道の低落を農工商の民衆相手にさらけだす事件はこれまでになかった。そのうえ、幕府の旗本・御家人に連なる下級武士や牢人・神主だけでなく、淀川左岸村々の名主・庄屋はじめ上層農民も大塩に感化されて武装蜂起に加わった意味は見逃せない。これは、やがて幕末の変革を促した草莽崛起(名もなき志士の蹶起)の原形を浮かび上がらせただけでなく、明和事件や宝暦事件と異なり百姓一揆や打ちこわしのエネルギーを反幕から倒幕へ転換させうる可能性を示した。しかし、大塩の乱は大坂市中で起った米騒動的な打ちこわしだったにもかかわらず、乱の全処罰者八百六人のうち市中の処罰者は少なく、「大坂市中」「無宿」「武士」「家族・奉公人」を合わせても全処罰者の一三・八%にすぎない。しかも、天明の打ちこわしの発火点となった町続在領(大坂に接続・近接する地域の農村)の処罰者も少なかった(本城正徳「大塩の乱と大坂周辺の米穀市場」『高円史学』11)。これは何を意味するのだろうか。

私はこれまで大塩の蹶起を考える時、ハワーリジュ派という初期イスラームの過激派をつい連想しがちであった。自らの考えを絶対視し他者をすべてムスリムでないと信じ、意見聴取を試みてハワーリジュの徒でないと分かれば直ちに殺害する独善的な分派集団さえ生み出した。彼らは、ほとんど玉砕を覚悟しながら蹶起し、敵や体制と妥協する曖昧さを少しも許さず共同体から「出て行く者」(ハーリジー)と称された。カリフさえ無謬でなく、誤ちを犯せば暗殺されても当然と見なし、第四代のアリーを平然と暗殺している。大塩が無謀とも思える蹶起に突如踏み切ったのは、ハワーリジュ派のような行動的少数派にありがちな衝動に見えたのである。大塩は天と人の内面と社会秩序を連続してとらえる江戸時代の陽明学者はじめ儒学者のなかでも、とりわけ「心太虚に帰す」と、心は虚にして霊だとして、天と一体化することで至高の存在となり、高揚する自我意識のなかで、救民のための幕府への反乱を導きだした(大塩中斎『洗心洞劄記』自序。宮城公子『幕末期の思想と習俗』)。

大塩平八郎は頼山陽とともに、明治維新によって幕府の官学・林家やその係累らよりも名を上げた人物である。徂徠学や陽明学など反朱子学の学問に「近代的思惟」の誕生を見出して評価する傾向が強くなったからだ。明治の哲学者・井上哲次郎は主観的唯心論ともいうべき陽明学を高く評価し、佐藤一斎、山田方谷と並んで大塩に近代的個人の在り方を問う哲学を見ている。こうした日本の陽明学評価は、朱子学を前近代的な学問と考える国民国家形成期の近隣東アジア諸国にも輸出されたほどだ(眞壁仁『徳川後期の学問と政治』)。

しかし、大義や名目が何であれ「大塩焼け」は大坂市中の五分の一を焼き尽くし、類焼家屋は一万八千二百四十七軒に及び、大坂の人口約三十六万人の五分の一に当たる七万人が焼け出された。焼死者は少なくとも二百七十人以上に上っている。犠牲者の多くは町人庶民であり、大塩の理想と使命感は政治の結果責任から免罪されるわけではない。『浮世の有様』の著者は大坂・斎藤町の医師らしいが、急を聞いて駆けつけ桜の宮で船を降りた時の光景を記録している。「桜宮の辺には逃来れる者取分多く、何れもいささかの荷物を堤の上に積上げて、呆れたる顔して火を眺むる有れば、恍惚(うっとり)として気抜けせし如き有り。泣き叫ぶあれば労れはてて打倒れる有り。病める人の哀れげなるなど、何れも目も当て難き有様なり」(国会図書館DC、3 巻之六 七〇コマ)。

大塩と同じく凶作や飢饉を案じながら、渡辺崋山のように、三河・田原藩年寄役末席となって天保五年に農学者・大蔵永常を雇い、甘藷・砂糖黍を栽培奨励し、その翌年には飢饉に備えて義倉(報民倉)を設置、大塩の乱が起る八年には藩主心得を説いた『凶荒心得書』を書き農民にも諄々と布告で諭す者もいた(日比野秀男『渡辺崋山』)。凶作や飢饉への対策を現実的な解決の文脈で考えるか、理想実現に向かって体制変革へ急進的に直進するかの違いであろうが、この穏健な崋山でも大塩との通牒容疑で天保十年に投獄されるのは時代の暗い断面である。大塩が庶民の犠牲も顧みず過激な一挙に出たのは、やはり議論を呼ぶところである。蜂起は、彼らなりに練った東西両奉行の暗殺計画が味方の返り忠(裏切り)で事前に漏れ、坐して死を待つ消極性を斥けた結果である。大塩の乱を見る者には、さながら無計画で無謀な行為に踏み切ったハワーリジュ派を批判するように、大塩を嘲弄・批判する者が江戸時代から後を絶たなかった。次のような落首や川柳は、大塩の乱の歴史的意味を急いで否定したい幕府の言説と無関係とはいえないだろう。

我為か人の為かはしらねども何したんやら切支丹やら

大塩が書物を売て施行して跡はむほん(謀反・無本)で何かわからん

論語読のろんごしらずで大塩し(大笑止)

(『坂賊聞記』終冊、『甲子夜話三篇』4、巻四十二の一)

かなりの悪意を込めた落首めいた歌にも詠みこまれたように、大塩が蹶起前に貴重な蔵書を売り払った代金を、およそ一万人に一朱ずつ配ったのは(『浮世の有様』巻之六。『坂賊聞記』坤)、後述するように豊かな大坂商人たちから米価高騰に苦しむ庶民への義捐金拠出を求めるには、自らも身銭を切ることで素朴ながら真摯な意志を示したかったからだ。「無本で何かわからん」という皮肉は的はずれである。さらに、天保八年二月十九日の明け五ツ半(九時頃)に大塩平八郎が乱を起こす数日前から、摂津・河内・和泉・播磨の村々の庄屋・年寄・小前百姓たちに宛てた檄文が各地の神前などに貼られた。一読すれば、当時の心ある日本人なら秘かに抱いていた幕府統治への幻滅と将軍家斉の放埓さへの怒りが静かに駆り立てられたに違いない。

文字を読める農民なら、世の中が困窮すれば天から授けられた幸福は永く終わりを告げるという出だしの言葉から一挙に本文に引き込まれたであろう。「小人に国家を治めしめば災害並び至る」と聖人が後世の君臣を戒めたように、東照神君(徳川家康)は配偶者を失った男女、老若の孤独な男女に憐みを加え仁政の基礎とした、と家康以来の徳川の恩顧も忘れない。しかし、この二百四、五十年太平の間に、「追追(おいおいに)上たる人、驕奢とて驕りを極め、大切の政事に携り候諸役人共、賄賂を公に授受とて贈り貰ひ致し」とは、あからさまに家斉の贅沢三昧と水野忠成の汚職政治文化を批判したものにほかならない。

さらに歴史認識として的確なのは、大奥と政治との関係である。「奥向女中の因縁を以て道徳仁義もなき拙き身分にて身をたて、重き役に経上り、一人一家をなし候工夫のみに心を運らし、其領分知行の民百姓共へ過分の用金申付、是迄年貢諸役の甚敷に苦しむ」とあるのは、三佞人と中野石翁を中核とした奥向(奥)と大奥との枢軸に依拠した家斉の権力構造を正しくとらえ、贅沢の原資を農民に転嫁する様を描いている。面白いのは、「追追上たる人、驕奢とて驕りを極め」と家斉を露骨に非難する個所は、松浦静山の『甲子夜話三篇』(3、巻四十の一)の『坂賊聞記』(乾)には見えるのに、『藤岡屋日記』(第二巻)の同じ史料では割愛されていることだ。史料の一部を分かりやすく読み下した部分もある。

大塩によれば、天皇は足利以来、「御隠居御同様賞罰の柄を御失ひに付、下民の怨何方(いずかた)へ告愬とてつけ訴ふる方なき様に乱れ候に付」、人々の怨気が天に通じてたびたび地震・火災・山崩れ・水溢れなどによって、「色々様々の天災流行、終に五穀飢饉に相なり候。是みな天より深く御戒しめの有難き御告に候へども、一向上たる人、心も附ず、猶小人奸邪の輩大切の政事を執行ひ」と、天災に天の譴告を読み解く天譴論を引合に出しながら、将軍と幕閣の責任に触れる。大坂の奉行や役人は「万物一体の仁を忘れ、得手勝手に政道を致し、江戸へは廻米の世話も致し、天子御在所の京都へは廻米の世話を致さざるのみならず」、五升一斗くらいの少量を買いに来た者さえ召し捕るのは、古代夏王朝の葛伯(かつはく)が人のために食物を運んできた小児を殺害して食物を奪った悪事にも等しいと怒る。大坂でも裕福な「遊民」だけを大切にするのは厚かましくも不届きだというのだ。「何れの土地にても人民は徳川家御支配の者に相違なき所也」である以上、土地で分け隔てをするのは奉行の不仁にすぎない。金持ちばかりを大事にするのは、大坂商人が大名貸しをしているからだ。商人らを大名の家老・用人格に取り立て、揚屋茶屋での遊興し放題は、古代殷帝国の紂王が長夜の酒盛をするのと同じだと厳しい。

大塩は、此度の一挙について、日本では平将門・明智光秀、漢土では南朝劉宋の劉裕、五代後梁の初代皇帝・朱全忠の謀叛に擬える批評者を予想しながら、天下国家を「簒盗」する欲念から起こす蜂起でないと強調する。むしろ、殷の湯王・周の武王・漢の高祖劉邦・明の太祖朱元璋のように、「民を吊し君を誅し、天罰を取行ひ候誠心のみ」と文章をまとめる(『坂賊聞記』乾、『甲子夜話三篇』3、巻四十の一所収)。

2、凶作・飢饉・米穀調達

大塩の檄文は、彼の教養の広がりと無駄のない文章力、抑制した憤激と内に秘めた情熱が混然一体となって独特な魅力を醸し出す。政治史的にいえば、家斉の徳川統治体制を告発する内容に間違いはない。しかし大塩は、反乱の背景となる天保七年の全国的な凶作・飢饉の性格と、幕府の救恤政策と大坂町奉行所とくに東町奉行・跡部山城守良弼(よしすけ)の飯米施策を全国的視野との関係で見ていない。簡単にいえば、天保七年の大凶作を受けた東北・関東各藩は大坂から九州まで米の調達を図らねばならぬほど切実な危機感に動かされていた。たとえば、相馬藩では凶作に怯えて「資ヲ東都ノ富豪ニ請ヒ食ヲ大坂秋田等ノ遠国ニ求」め、大坂でようやく米二千石の買付に成功している(今野美壽『相馬藩政史』上巻、巻之三、国会図書館DC 一一二、一一五コマ)。

御三家の水戸藩でさえ米の調達に苦しんだ。京都に派遣された江戸勘定奉行の川瀬七郎衛門教徳は、大坂で天保七年十一月に一万八千十一両を費やして米五千八百七十一石一斗四升を調達した(『水戸藩史料』別記上(巻十)国会図書館DC、二六七コマ)。川瀬は天保八年三月に大坂から肥前に出かけたが、これは八千石の米を肥前佐賀で手に入れたからだ。藤田東湖は大塩の乱直後に藩の同僚から、上方米を積んだとおぼしき藩船が浦賀を経ずに那珂湊に入ったことで「此度に限り見すみにはなるまじきや」と浦賀奉行に内済にできないかと相談を受けている。東湖は奉行から老中に報告が上がり、閣議もたやすく決しないと見通しを冷静に分析し、奉行宛に率直に伺いを出した方がよく、自分が手紙を書くと述べている。この慎重さは「浦賀の法」だけでなく、天保四年と七年に大坂で出された「米穀他所他国売差略令」に反する買付をした後ろめたさから来るかもしれない。この令は差略(制限)と名づけていても、堂島の米仲買に他国売を事実上禁止していた(天保八年三月廿日、廿二日条「丁酉日録」『新定東湖全集』)。

水戸藩に限らず各藩が大坂堂島の米市場取引米から飯米を確保することは、とりもなおさず大坂市中と周辺の畿内農村とくに摂津・和泉・河内の恒常的な飯米販売圏への米供給量が減ることを意味する。近世後期の大坂周辺農村では農民的商品経済が発展し、米作を止めて綿作・青物作に転じる農家が増え自家消費用の飯米需要が増えていた。また、綿業などに下層農民が吸収されながら小商人か賃労働者に職を変えるなら、彼らもいきおい飯米を購入せざるをえない。レーニンが『ロシアにおける資本主義の発達』で紹介したクスターリは、市場目当ての家内仕事に従事する農民的手工業者でありながら農業からまだ分離していない者であったが、似たような人びとも現れ始めたに違いない。大坂のクスターリらも次第に飯米を必要とするようになったはずだ。大坂市中だけでなくこうした米需要を充たすのが大坂町奉行の仕事であり、天保七年の米穀他所他国売差略令は跡部良弼の町奉行時代に出された。同時に跡部は同年でも堂島から京都に毎日五百二十石の米出荷を認めており、それは出荷高全体の八〇%にあたる。差略令下でも京都は優遇されており、大塩の言うことは数字の事実から見れば正しくない。また、幕府と跡部は大坂という最重要の直轄都市での米騒動がアナーキーじみた打ちこわしに発展しないように、大塩の乱(天保八年二月十九日)の直前に堂島米相場抑制令(二月四日)を出していた。跡部はまったく無策だったわけではない。「米価高直ニて、諸人難渋ニ及ヒ候ニ付、仲買ども心ヲ用ヒ、平準の相場取続候よう、追々申し諭し候(略)俄ニ米価高直ニ相成候てハ、人気騒ぎ立ち、容易ならざる次第ニて」と危機感もひとしおだったのである(「大塩の乱と大坂周辺の米穀市場」)。差略令があっても大坂での調達が止まなかったのは、大坂の米価が江戸はもとより京都や中国・北陸よりも安かったからだ。大塩の乱が起きる直前の天保七年秋の米相場で一石あたり、江戸では銀一九七・八〇匁なのに大坂では銀一五八匁、乱直後の天保八年春には江戸で銀二三一・二五匁、大坂で二〇五匁であった(平川新「文政・天保期の幕政」『岩波講座日本歴史』近世5)。

また大坂町奉行は普通の遠国奉行と違い畿内一円にも米を供給する堂島米市場と米仲買の所管者として、堺奉行や伏見奉行や奈良奉行さらに堂島米方年行事などとも連絡を行い各地への出荷高を調整していた。また、畿内在郷町と呼ばれた住吉の平野郷、若江の八尾、東成の天王寺はじめ大坂南郊十か村にも出米が行われていた。大塩は跡部による江戸廻米を厳しく批判しているが、二つの点だけは指摘しておく必要がある。まず天保七年の凶作は、幕府の膝元であり諸藩の勤番侍や膨大な町人の住む巨大消費都市・江戸の飯米をどうするかという難問を幕府につきつけた。安中藩の儒者・山田三川は奥羽・関八州ほかの国々の凶作に触れたあと、「五畿内凶作の事ナレバ自国ノ食ニ他ヘ出スベキ事アルベカラズ」「サレバ何方ヨリ江戸ヘ米出ベキヤ覚束ナシ」としていた(『三川雑記』天保七年丙申)。

幕府は天保四年十一月の町触で「江戸表米払底」、五年正月の大目付への達しで「陸奥・出羽稀の違作ニて、江戸廻米これなし」、同年三月の大目付への達しで「江戸表米価高直ニて、市中難儀に及び候」と米不足を連年心配していたが、七年に入ってさらに値上がりしたので、米問屋だけでなく「素人」も手元にある米を江戸へ送ってよいと命じている(『御触書天保集成』下、六〇六六、六〇六七、六〇七二)。また、米を大量に使う酒醸造についても、天保七年七月の大目付への達しで天保四年以前の酒造量の三分の一に減らすように命じただけでなく、十一月の達しでは場所の事情によって酒造を禁止してもよいと沙汰をした(『御触書天保集成』下、六一六八~六一六九)。このように幕府が上方米を必要としたのは事実であるが、江戸への廻米は堂島で取引される大坂米である必要はない。跡部は幕府高級官僚として老中の命にも服さなくてはならないが、それは大坂東町奉行の職責から外れて大坂市中・郊外の町人・民衆の飯米を犠牲にする強権発動であってはならない。彼が与力・内山彦次郎を使って江戸市中への廻米として確保したのは、兵庫津から出した1398石の兵庫米であり堂島米ではない。文化文政期以来、兵庫津は納屋米(商人米)の集積地として発展しており、大坂のライヴァルになると同時に、兵庫米の一部は大坂の消費者にも提供されていた。彼が水野越前守忠邦の実弟である事実は、江戸廻米に熱心な動機になったのだろうか。確かなのは、兵庫米の江戸回航に協力したのが兵庫津の北風家であり、この他にも天保七年十二月二十日までに二十五便・約三万石、大塩の乱が起きた八年の五月までに総量三万七千三百四十七石を江戸へ移出したことである(「文政・天保期の幕政」)。こうしてみると、大塩の檄文はアジテーターとして秀逸の修辞に溢れ、跡部悪玉・大塩善玉を強く印象づけるのに成功したとはいえ、史実として慎重に再考すべき余地をまだ残しているといえよう。

3、大塩の蹶起と豊臣の遺産

大塩は幕府の公文書や関係者の手紙では、しばしば「塩賊」「平賊」「奸賊」と呼ばれ、その一挙は「塩暴」「塩賊作乱」「塩乱」「坂乱」と蔑称された。松浦静山は、大塩について幕府関係者・大坂詰家臣・大坂商人から熱心に文書・証言・落首・噂話を収集し、『甲子夜話三篇』各巻に収めた史料集は『坂賊聞記』や『阪乱聞蘇』と名づけられている。しかし、劉裕が「風骨常ならず。けだし人傑なり」(『宋書』巻一)と謳われたように、大塩は「塩賊」や「平賊」と片づけられる小器ではなかった。大塩勢と戦った幕府勢の指揮官たちや、幕末きっての剣豪から静山の家臣に至るまで大塩の器量をこぞって褒めているほどだ。

大坂天満の自邸で挙兵した大塩勢と、平野橋に近い平野町筋、北船場の淡路町や瓦町と堺筋とが交叉する中心部で衝突した大坂定番玉造口与力らの証言は紹介に値する。平野町筋で衝突した本多為助は、大塩について「同人儀中々凡人にはこれなく、文武才力は勿論、人物行状等抜群の者にて謀叛一揆等企て候ものとはゆめゆめ心付かず候」と江戸から来た神道無念流剣術指南の斎藤弥九郎に語った。蜂起は失敗したにせよ、大塩ほどの人物に油断はならず、「再び旗を挙げ候」ことを「甚だ心配致し候」と大塩の粘りを警戒していた(「浪華騒擾記事」『新定東湖全集』)。堺筋の四辻で大塩勢に十匁筒を打ち込む坂本鉉之助俊貞も、本多と同じく大塩に限って左様の振舞をするとは思えず、最初の砲声を聞くと大塩邸襲撃の打ちこわしや百姓一揆を平八郎が迎撃した筒音だと推測したほどだ。江戸の儒者・佐藤一斎に至っては、大塩蹶起の知らせを信じず、これこそ曾参(そうしん)殺人だろうと感想を洩らした。孔子の弟子・曾参が人を殺したという嘘を何度も聞くと、母でさえ誤報を信じて機織りを止め外に飛び出たという故事だ(坂本鉉之助述「咬菜秘記(二)」『舊幕府』二巻十号。『三川雑記』天保八年丁酉)。坂本は大塩から書籍を借り、主著の『洗心洞劄記』を贈られた人物である。「至極礼節等は正敷、万端の話も至極面白く、其の度に益を得ること多く、文も武も貞(鉉之助)より遥に優りし人と思ひし」と高い評価を惜しまない(「咬菜秘記(一)」『舊幕府』二巻八号)。

大塩事件当時の平戸藩大坂屋敷詰だった葉山左内(鎧軒 がいけん)は、『平戸藩士聞書』において事件背景をすこぶる客観的に説明している。静山の家臣たる葉山は、「大塩平八郎殿事」について「政事方などに於て実に天下の一人とも申すべき人傑」であり、飢饉に際して、大坂が「日本一の繁華の地」であり「日本国中の金銀凡そ七分通り」が集まるのに多数が餓死する無慙さを見かねて、大塩は大坂東町奉行の跡部良弼に提言したと説明を始める。天保七年から寒気が強く大坂だけでも、一日に三、四十人が飢えと寒さで死亡し、天保七年冬から八年正月には四、五千人ほどが死ぬ惨状を呈した。大塩は長く務めた東町奉行所与力の職を養子の格之助に譲っていた。葉山は、大塩の意見によれば米相場を上げれば各国各大名の米が大坂にもっと集まり、余裕をもって消費者に安く売る二重価格制の導入も可能だと跡部に提言したのに拒否されたと明言している。

そこで大塩は、鴻池・加島屋・三井の主人らと談じ、富商十二家から五千両ずつ借りれば六万両となり、これで何とか八月半ばまでの「飢渇」をしのげるとも説いた。「左様候はば此の陰徳いかばかりに御座候」と「しばらくの処御取替」を頼んだのである。大坂天満の武家だけに、船場の富商を説得するために、この金でどれほどの米が買えるかを細かく算定した。金子六万両は、銀六十匁の替で代銀三千六百貫となる。大坂で一日入用の小売米はおよそ四千石であり、新米生産による価格下落も多少見越し、一石につき銀一匁と定めると一日あたり四貫目つまり一か月分で百二十貫、一か年で千四百四十貫、三か年で四千三百二十貫つまり七万二千両の計算となる。六万両あればしばらく引き合いが成り立つというのだ。加島屋久右衛門は同意したが、三井と鴻池は反対した。それどころか、その内報を受けた跡部は大塩に、隠居の身でこれ以上申すと「曲事」として「強訴の罪に処すべし」と荒々しく言い渡した。大塩は、かような時節には上から「仁政」を施すべきなのに、「苛政」をそのままにし、上下のために心を砕く自分を入獄させようとは何事かと憤慨した。縄目の恥辱を受けるよりも、諸民のために潔く一命を捨て「我が計らひ事を行ふべし」と蹶起したというのだ(中瀬寿一・村上義光編著『民衆史料が語る大塩事件』)。ちなみに加島屋が出した金子は千五百両という説もある(『三川雑記』天保八年丁酉)。

葉山左内の分析報告は、蜂起に至った実情を公平に説明するだけでなく、大塩に対する武士の情も滲み出ている。静山としては、さすがに松浦党よ、平戸武士よと自慢してもよいはずだ。しかし、どういうわけかこの史料は人の目に触れる『甲子夜話』には入っていない。いずれにせよ静山は、大坂の葉山左内などから二月二十九日から連日、櫛の歯を挽くように届く報告を読んでいた。なかでも、二月二十日付町便り出所知らずの「大坂大変」という記事は、天満の東照宮少し北の東与力町から出火し、大塩ら与力七、八人が百姓七、八十人らを率いて大筒五、六挺ほどを車に載せて同志ならぬ与力屋敷に打ちかけ、一時に燃え上がった東与力町の六十軒に続き西与力町も六十軒残らず焼亡し、町家や寺社など天満一面が火になり大騒動となる模様を淡々と描いている。その結果、東照宮・建国寺・天満宮などが類焼し天神橋も切り落とされたので、天満の西南を迂回して難波橋を渡り、今橋筋の鴻池善右衛門宅に大筒を打ちかけ、そこから三井と岩城の呉服店も攻め、平野町の平野屋鉄五郎宅にも放火し町中が大火となる大騒動に発展したことがよく分かる。市中はまことの戦が始まったと周章狼狽し、「皆々近在へ逃走り候者ばかりにて」「女小児の泣き叫ぶ声目もあてられず」という光景が江戸の静山にも知らされた。昨夕七ツ(十六時)頃に曲者が捕縛されたと知らされると、民心も少し落ち着き、船場と天満の火事も今朝ようやく鎮火したというのだ(『坂賊聞記』乾、『甲子夜話三篇』3、巻四十の一)。

「難波津に聞くやこのたび不意をうち 何をあてにか焼や此度」とか、「難波津のあしき道とは知りながら ふみ迷ふてやなどいりにけん」という歌は、大塩事件とその失敗をどこか同情している風情がある。後者は、葦(あし)を刈る路は平常往来するが、思わず路に迷い、邪(あしき)路に入ってしまったと言いたいのだろうか(『坂賊聞記』乾・終冊、『甲子夜話三篇』3、巻四十の一、同4、巻四十二の一)。大坂では市街地から多くの民衆が焼け出された。大塩憎しの感情が高まるはずなのに、むしろ反対に共感や喝采を博する現象が見られた。将軍の威光を借りて江戸の武家風を吹かしたがる城代や町奉行をいかにも冷やかす町柄らしい。大塩は蹶起の際に、「救民」や「天照皇大神宮」の旌旗と一緒に大塩家が今川家の末裔だと誇示する五七の桐に二つ引きの紋を掲げた。すると豊臣秀吉の五七桐の太閤紋と勘違いした大坂人は、むかしの浪華風俗を思い出してやんやと喝采した。「きつひやつの、きつひやつの」(えらい奴だ、えらい奴だ)と大塩大好きの判官贔屓が広まったのである。

静山は、大塩の乱を憐れむ者はいても「官の御仁恵は知る者なし」と、葉山左内らの寄せる情報に接し、大坂の風俗が秀吉の「遺臭」を喜ぶ落首・狂歌・童謡を「天言」だと一つの歌を紹介する。「大坂天満のまん中で、天草もどきにしてやつた、こんなつよい者な見たこたねへ、釣鐘小鐘ただすつた」(『坂賊聞記』坤)。大塩の乱と天草島原の乱を比較するだけでも大胆なのに、「こんな強い者」は豊臣秀吉以来出たこともなく、寺の釣鐘も坊間の小鐘もせわしげに連打したという歌は明白な幕府批判である。そうこうするうちに、東海道筋から江戸にかけても大塩人気が高くなり、山田三川は誰もが大塩の乱を「心地ヨシ」と思うにつけても「ごまめノ歯ギシリ」(力のない者がくやしがること)だと地団太を踏むかのようだ。「サレバ恐レ多キ事ナガラ今マデノ御政事ニ尤ノ事ナケレバ大塩ノ云事ガ尤ツクナリ。コマリタル世也ケリ」。もはや幕府の権威と信頼感は三都の一角・大坂では消え失せようとしている。「江戸中ノ人心ミナ大塩ヲアハレミヒイキス」。江戸の幕府も安閑としていられない(『三川雑記』天保八年丁酉)。

4、十匁手筒の市街戦

江戸幕府は、大坂城守衛と西国大名監察のために大坂城代はじめ、大坂定番(京橋口・玉造口)や大坂加番を設けて譜代大名を派遣していた。定番には地付の与力三十騎と同心百名が付けられた。ほかに、旗本・御家人の職として、大坂在番の大番頭・大坂鉄炮奉行・大坂弓奉行・大坂具足奉行・大坂船手・大坂在番の大番衆などの番方、大坂町奉行・大坂目付・大坂蔵奉行・大坂金奉行・大坂破損奉行などの役方が任命され、大坂町奉行の麾下には東西各与力三十騎、同心五十名が配属されていた(『江戸幕府大事典』)。

大塩の乱以後に大坂で幕権が失墜したのは、町奉行はじめ与力・同心の無力ぶりを露呈したことが大きい。大塩平八郎は東奉行所の現職与力だった当時、大坂定番玉造口与力の坂本鉉之助俊貞にしきりに学問の大切さを説いていた。大塩は、天満の奉行所与力六十一人には学問のできる者が皆無であり、玉造口と京橋口の定番与力でなければ学問はできぬとあきらめ顔だった。これは、軍役として万石以上の大名が就く定番には相応の家臣団も随行してきたのに、三百俵から五百俵の小身が務める奉行には譜代の家臣も少なく平常の公務に慣れた者を家来に入れるからだと大塩はお寒い内情を話していた。大塩は、奉行所の限界と東町奉行の跡部良弼の不器量を見透かして蹶起したふしもある(「咬菜秘記(一)」『舊幕府』二巻八号)。

静山は、大塩の乱とは「武士の鍼砭」(しんぺん)だったと総括する。「鍼砭」とは、患部に針を刺して治療するように人の急所を押さえて戒めることだ。静山は、自分の家臣も常に武器を傍らにおくが、いざとなれば事なかれと祈るばかりだと自戒する(『坂賊聞記』乾)。それほど大坂の幕府出先は足腰が弱くなっていた。有事の際に町奉行所は機能せず、城外に出役した大坂定番の与力が先頭に立ってようやく大塩勢を抑えたにすぎない。かろうじて幕府の面目を保ち、武家の名誉を維持したのは、玉造口定番の近江三上藩主・遠藤但馬守胤統(たねのり)とその家来・畑佐秋之助であり、玉造口与力の坂本鉉之助と本多為助などの奮闘であろう。

遠藤はやがて若年寄に昇進した。幕府の内情に通じた旗本の母・井関隆子は、大塩が「いたくあらびたりし時」、玉造口を守って「いさを(功)を有けりなど、其ころきこえたりき」と高い評判を記している(『井関隆子日記』中巻、天保十二年八月十日条)。

他方、事件の原因をつくった不名誉な責任者は、大坂東町奉行の跡部山城守良弼である。悪事を働いた大物でもないのに、森鴎外の『大塩平八郎』で取り上げられたばかりに、大坂武士の名誉を怯懦で汚した京橋口同心支配の広瀬治左衛門も似たようなものだ。さほどの不可もなかったのは、大坂城代の土井大炊頭利位(としつら)と西町奉行の堀伊賀守利堅(としかた)であるが、土井はやがて老中に昇進する。

さて定番の遠藤は、大塩の蹶起による天満の火事を知り、手際よく同心支配役一名と同心三十人の出動を命じた。ここで坂本は同じ玉造口御先手与力の本多為助と一緒に三十人の同心を二列縦隊に揃えながら東奉行所の警固に赴いた。坂本の冷静沈着ぶりは、大砲を使っている大塩への鉄砲使用を遠藤の用人経由による口頭許可だけでなく、遠藤の直達を貰おうとしたことでも分かる。もう一つは、市街戦がいつまで続くか分からない時点で、水に浸した風呂敷に飯を包んだ腰兵糧と一寸大の備前壺に梅を入れて持参する念の入れようである(「咬菜秘記(二)」『舊幕府』二巻十号)。

遠藤但馬守の預りとなっていた京橋口の同心支配役の広瀬治左衛門は、坂本と一緒に行動すべきところ、城警衛を任とする者が町奉行所警固とは「何分迷惑あり。御断を申し度し」と出動を断った。そこに丁度駆け付けた遠藤の家臣・畑佐秋之助が広瀬を督戦し、西町奉行の堀伊賀守も到着して城代の出撃命令が下ったと告げ、広瀬へ先頭に立てと命じた。広瀬は軽武装もしていない。足を草鞋で固め鉄砲を所持する火事装束姿の玉造口の坂本らと大違い、雪駄履きのまま小筒も持たなかった。ともかく堀を先導する広瀬らがようやく島町から御祓筋の辺りに押し出した時、大塩勢が高麗橋を東に渡って来るのを見て、堀は鉄砲の打掛を命じた。ところが堀は、突如の轟音に驚いた馬から落されてしまう。すわ奉行即死と早とちりした広瀬ら京橋同心たちは蜘蛛の子を散らすように逃げ去った。総指揮者の堀は仕方なく御祓筋の会所に難を避けたが、町奉行を置き去りに四散する同心たちの見苦しさは、大坂町人の間で幕府への侮蔑感を改めて高めたに違いない。これは、大塩勢が北船場を南に下り商家に火付をした後、平野橋から高麗橋に向けて再び北上した大塩養子の格之助の手勢と堀直率の部隊との銃撃戦であり、「格之助初陣ノ功名」を挙げさせる結果になった(「咬菜秘記(四)」『舊幕府』三巻一号。石崎東国『中斎大塩先生年譜』)。

譜代同然の組が町奉行支配に入るのは不得心という広瀬の「本心になき偽言」は、怯えから危険な場所に出たくない本心を飾った言い分にすぎない。こう坂本に見抜かれた広瀬は、配下の同心たちが四散した後、それを再集結させるわけでもなく、東町奉行所の脇に雪駄掛けのまま所在なげに立つのみだった。誰も集合しないのは「平生惰弱なる組風」であり、四散するのを大塩勢に見られずによかったと坂本は述懐している(「咬菜秘記(五)」『舊幕府』三巻三号)。

実戦での見苦しさでは東町奉行の跡部もひけをとらない。玉造口御先手与力の坂本鉉之助・本多為助・蒲生熊次郎は十匁手筒(口径約十九ミリ滑空式火縄銃)のいわゆる中筒、同心三十人は三匁五分筒(口径約十三ミリ)のいわゆる小筒で武装して東町奉行所の支援に回った。すると跡部は大塩の用いる大筒の音が気になると見え、しきりに三十匁筒(口径約二十七・五ミリ)の大筒を城から持参するように所望した。坂本や本多のような銃砲の専門家からすれば、三十匁を使えば、破片は敵陣を越えて町中の民家や大坂城内にまで着弾する危険があり、市街戦では十匁手筒で十分と説明したのに跡部は承知しなかった。そこで熊次郎を引返させ城から三十匁を取り寄せることにした。その間にも屋敷から市中を見下ろすと放火黒煙があがり大筒の音が響いており、容易ならぬ事態なのに、跡部は幾度催促しても出馬しようとしない。すこぶる臆病なのである。先年の甲州一揆では甲府勤番が城中に籠って市街地を焼かせるままにして批判を浴びたが、大坂でも市中放火を眺めるだけとは不甲斐ないと二人が憤激しても、「山州(跡部)は余程臆し候様子にて、元気もこれなく候」。そこで坂本と本多は切り札を使った。天満の東照宮が類焼して御神体に万一のことがあれば御家はただで済みませぬぞ、と。さすがに跡部はきっと表情を改め、馬印(纏)を先頭に出馬となったが、時はすでに八ツ(十四時)を過ぎていた。事変勃発から五時間以上も経った後である(「浪華騒擾記事」『新定東湖全集』。「咬菜秘記(五)」『舊幕府』三巻四号)。

『中斎大塩先生年譜』によれば、跡部の本隊は平野橋の東、内骨屋町筋から内平野町角に差し掛かった時、大塩勢の大砲の音と鯨波を聞いて、少しも敵とまみえぬうちに内淡路町方面に潰走したという。これは八ツ半(十五時)過ぎだったようだ。跡部の馬が主人を振り落としたのは、この時という説と、その前に甲冑具足で身を固めた跡部の重さに慣れず逸散に駆け出したという説がある(『坂賊聞記』坤)。いずれにせよ、怯懦な跡部の失策を補い幕府の権威を何とか守ったのは、定番・遠藤の家臣・畑佐による差添・督戦と、松屋町まで進出した坂本の一隊が、大塩勢を平野橋の西に追い返したことだろう。こうして、大塩の乱最大のクライマックスは、七ツ(十六時)頃に北船場の淡路町と堺筋が交わるあたりで生じる。

坂本は思案橋を渡って瓦町を西に進み本多や蒲生もやや離れながら続くと、すぐ北で瓦町と並行する淡路町を大塩勢がやや先に進んでいた。両者は見え隠れしながら、対峙するに至らない。坂本は堺筋に出てようやく相手を視認した。坂本は辻から二十間(約三十六メートル)ほど北に進み、淡路町から砲車を西へ進めようとした黒羽織の男に狙いを定めた。するとすぐ東側の天水桶から大塩勢の猟師金助が坂本を撃ったが、その陣笠の端を撃ち抜いたにすぎない。本多は坂本に注意を促しながら、金助を撃ったが命中しなかった。坂本は金助を意に介さず、紙屋の戸口に置かれた荷物を小楯にしながら、十匁手筒で大塩勢の砲術方を射撃した。命中して絶息したのは後に彦根牢人と知れた梅田源右衛門である。坂本はその後も何度となく発砲しながら、火縄を指に持ち玉込をいつでも出来るように身構えて四辻に駆け出した。この勇猛は衰えゆく幕府では稀有のものであり、蹶起した大塩の勇気に匹敵したといえよう。梅田も砲車を捨てずに沈着に後退しようとした様は戦場の勇者の姿である。しかし、大塩勢の奮戦もここで力が尽きた。

5、坂本鉉之助の誉れと大塩のシベリア亡命風説

生前の大塩は、漢の高祖劉邦を補佐した張良をいたく尊敬していた。それは、帷幄で謀をめぐらす張良の知に魅かれたのではない。むしろ博浪沙で秦の始皇帝を狙って失敗しながら逃げおおせた勇気に感動したのである。大塩の蹶起は失敗したが、彼が「万一海上へ乗出し大島・八丈島等へ引籠り候はば容易ならざる儀」と、伊豆韮山代官の江川太郎左衛門英龍は遠くから危惧した。江川の洞察力には感心する。また、大塩が外国の様子にも穿鑿が行き届いており、「シベリヤ辺りえ渡海つかまつり候ては実に大変これあり候」と思わせた点でも幕府の危機感は深かった(「浪華騒擾記事」。天保八年松浦静山宛江川太郎左衛門書状『坂賊聞記』終冊)。さらに渡辺崋山は江川宛に、安房の漁民が大塩は海上のアメリカ船に潜んでいたと噂する「房州風聞」を伝えている(天保八年十月二十九日付書状、別所興一訳注『渡辺崋山書簡集』)。大塩の蹶起は、腐敗まみれの家斉政権を脅かし幕府瓦解を促す意味では十分に目的を達したといえよう。

江戸幕府は、幕権を回復するために二つの対策を図った。その一つは坂本鉉之助を武士の鑑としてひたすら称揚し、大塩の乱鎮定のスターとして口さがない大坂町人たちの幕府批判の口をふさぐことであった。第二は大塩と格之助妻みねとの密通疑惑をことさらに煽り立て大塩の乱の意味を矮小化しようとしたことだ。

坂本は事件の翌年、天保九年八月二十二日に、大塩勢に鉄砲を打ち立て大筒を扱う者を「矢庭に討ち取り候につき、忽ち散乱に及び候段、抜群の働きに候」と賞せられ、大坂御鉄砲方なる新たな職に任じられ、「御目見以上之末席」つまり旗本身分に上げられた。銀百枚に加え大塩使用の大筒を一挺下された。これは坂本が発砲を阻止した梅田源右衛門の仕掛筒だったらしく、一発で三、四十人を連殺できた逸品だと静山は記録している。坂本の褒賞はこれで終わらない。天保十年六月に出府を命じられ、七月一日に「入御(にゅうぎょ)の節、御通かけ、御黒書院御勝手」で将軍に拝謁した。とても将軍に単独で会える身分(独礼)でないので、家慶が表に略式で出御するという形で黒書院の御入側の外あたりで目通りを許されたということか。「もっとも格別の御懇命を蒙り奉り、恐懼仕(つかまつ)り候」「殊更の御懇命を蒙り、ありがたき儀」とあるので家慶からの言葉かけもあったのだろう。大坂で坂本と連携した本多為助も「御譜代」に列せられ褒美として金五十両を貰い、坂本と本多に従った同心の山崎弥四郎も「御譜代」を許され金三十両を与えられた。もう一人の同心・糟屋助蔵には「上下格」が与えられ金二十両の褒美が下される。坂本以外は江戸に呼ばれていない(『阪乱聞蘇』甲、『甲子夜話三篇』5、巻五十四の一。『藤岡屋日記』第二巻、第拾壱)。

坂本がとくに高い評価を受けたのは、いわば先陣を切って大塩勢に突入し十匁手筒で奮戦しただけでなく、部隊の指揮や京橋口の広瀬との折衝の仕方も際立っており、暗示的には東町奉行の跡部をきちんと戦列に引き出した功績のせいであろう。おかしいのは、賞詞に「山城守馬前に進み」とあり、さながら跡部が坂本らを整然と指揮したようになっていることだ。さすがに跡部は、堀と連名で大坂城代に出した書上(かきあげ)では、坂本の戦場差配に詳しく触れ、「炮術鍛錬の上、格別に励(はげ)しく働き仕り候」と評価を惜しまず、自らの虚名を飾らない。また、大坂定番・遠藤胤統は下文や感状を出し、平素の炮術鍛錬の成果が現れ、「抜群の働き、畢竟平生の心掛宜しき故の儀、最も神妙の至りに候」と誉めちぎった(天保八年酉二月廿一日付書上、同三月廿日付感状『坂賊聞記』終冊)。坂本は万事に冷静なのである。十匁手筒の打薬(火薬)の薬量を減らしたのは、甲冑武者二人を撃ち抜く力をもつ薬量では市街地で射程が延びて住民を巻き添えにする危険があり、一人を倒すのに足りる打薬の量にしたというのだ。また乱後、遠藤に対して大筒と小筒の性能と用途について諄々と諭し百匁筒を市街地で使う非を説き、「鉄炮の事は術者に御任せくだされたく御不案内なる御指図にはさりとは困り入り候」と、跡部だけでなく遠藤にも憚らぬ発言をしている。また坂本は、京橋口同心の秋山新太郎の虚言を鋭く見抜いた。秋山は広瀬らから孤立しても、坂本らに近い場所で銃を六回発射して勇戦した「実事ならぬ」「偽言」を述べ立て、坂本から厳しく反発された(「咬菜秘記(三)」『舊幕府』二巻十二号。「咬菜秘記(五)」『舊幕府』三巻四号)。秋山といい、雪駄履きで戦場に出て来た広瀬治左衛門といい、いずれも京橋口の与力・同心であり、坂本や本多の玉造口とは士風と練度が違っていた。この相違が「御賞美」として金七両を貰った同心が玉造口では六十人、京橋口では三十人という差につながったのだろう(『阪乱聞蘇』甲)。

6、生田万の乱と有平糖の橋

坂本鉉之助を武家の華、幕臣の鑑に仕立てあげ低落した幕威の回復に努めたとすれば、幕府は大塩平八郎の名誉と人格を損ない、大塩の乱の歴史的意味を民衆の目から隠すために、格之助の子で二、三歳の弓太郎を不義の子と貶めた。静山は今も当時もいちばん俗耳に入りやすい話を紹介している。「母は、塩賊(平八郎)が養子格之助が妻にして、みねと云しに、賊姦通して生れたる子なり。積悪不善の種子なれば、かかる罪劫も有べけれども、此子の因果は憐れむべきこと也」。このために弟子たちが大塩の門から立ち去ったというのだ。天保九年九月の日本橋捨札(すてふだ)一の札は、「表に謹厳の行状を飾り、文武忠孝の道を講じながら(中略)みねと奸通に及ぶ」からまず始まり、平八郎の塩漬死骸を引き回して磔にするという布告で終わる高札であった(『坂乱聞蘇』甲・乙)。

静山は、天保十年八月十一日、江戸に参じた坂本に事実を尋ねると、「あれは同心某の言に拠し也。まことはさは無きか」と否定している。別の機会に坂本は、平八郎の一挙を密告した元門人の「犬の遠吠」にすぎず、大坂市中の者で大塩を「有難かる者多きゆえ其人気をくしく為か」と見抜いている。今度の罪科は「反逆」が本質であり、密通のごときは「枝葉」にすぎず、一々書くこともなく、ましてや「事実にもあらすは猶更なり」と坂本の高い見識を示している。平八郎・格之助父子の慈愛と孝行にあふれた人間関係に関する坂本の細やかな描写にも彼の情と人柄がしのばれる(『阪乱聞蘇』乙。「咬菜秘記(二)」『舊幕府』二巻十号)。いずれにせよ、「家法最モ厳ニシテ閨門ノ内宛モ官府ノ如シ」というのは、大塩贔屓の誇張した表現にせよ、幕府が捏造した可能性の高い話にこれ以上こだわる必要はあるまい(石崎東国(酉之允)『大塩平八郎伝』国会図書館DC一〇一コマ)。

幕府政治の腐敗は信賞必罰原則の弛緩にも及んでいた。そもそも大塩の乱という大坂東町奉行所与力・同心らがやむにやまれぬ心情から起こした蹶起について、大きな責任を負うべきは奉行の跡部良弼のはずだ。しかも彼には、坂本や本多の度重なる督促がなければ大塩勢と対決する覚悟もなかった。当然、江戸表から戒飭(かいちょく)処分を受けても仕方がない。しかし事件後、懲戒されないどころか、跡部の禄高は天保八年六月十日に元高(拝領高)二千五百石のほかに、余高六百三十七石五斗余を組み込むという形で三千百三十七石余になった。これは加増にほかならない。しかも江戸城芙蓉之間で老中列座の上、江戸不在の跡部の名代に言い渡したのは、実兄の老中・水野忠邦である。松浦静山は、跡部のことは大塩の乱の前から人の褒貶が少なくなかったが「遂に賞声を蒙て」と皮肉交じりに加増の沙汰を紹介した。さらに、八月二日に跡部の名代は同じ手順で金五枚と時服二を与える沙汰書を受けた。その理由は、大坂表の米買上に「冬以来格別の骨折」をしたからだというのだ。大坂はじめ上方に難儀をもたらし大塩に蹶起を決意させたのは一事であり、江戸廻米で飯米を大規模に確保したのは他事として表彰されたのだ。こうした跡部評価の背景に水野忠邦の影がちらつくのは幻のせいではないだろう。世間の驚きと不快さを控えめに代弁するのは、松浦静山の感想であろう。「世は風波の如き者か。平穏なる水、忽ち崎嶇(けわしさ)を生ず。跡氏の浮沈、奈何(いか)ん」(『坂賊聞記』終冊。『藤岡屋日記』第二巻、第拾壱)。人生には波のように浮く時と沈む時もありますよ、とは何とも痛烈な嫌味ではないか。

大塩の乱直後の三月にも大塩の余波で摂津・西成で米価騰貴に怒る打ちこわし(三十人逮捕)、備後・尾道で大塩の乱に影響された百三十人が浄土寺山に嘯集(しょうしゅう)して「火をたき、ほらがいを吹き立て、一夜騒動いたし候」という不穏、摂津・尼崎でも小前百姓が屯集して八百屋・菓物(くだもの)屋に押しかけ四、五人が逮捕される不穏、摂津・兵庫湊では米価騰貴に抗議して人びとが摩耶山に登るなど不穏な行動が相次いだ(青木虹二「都市騒擾年表」『百姓一揆総合年表』)。周防・岩国でも「大塩ノ乱ヲマネシ」て大家に放火しようとした者も現れた。なかでも長州藩の領内では、萩城下の騒擾だけでなく、下関・三田尻・小郡などでも騒動が頻発し、盆踊りや芝居で大塩に同情しながら彼の衣裳や武器を真似して踊る様が人気をさらい、皆が笑いに興じる光景が繰り返された(中瀬寿一・村上義光『民衆史料が語る大塩事件』)。

それでも大塩の乱が失敗に終わったのは、大坂市中住民と周辺農民との大規模な結合が実現しなかったからだ。もし大坂の市中とそれに接続する「町続在領」、周辺農村部、畿内在郷町(平野郷や八尾など)に大坂入津米に依存する飯米が行き渡らなければ、飢餓と食糧問題に抗議する都市民と周辺の綿作・青物作など米生産者以外の農民それに非農業的下層民らを含めた結合が大塩の乱を拡大させた可能性も否定できない。しかし皮肉なことに、跡部良弼はじめ町奉行所による市中飯米の徹底的維持政策の成功は、市中から蜂起に参加する者を少なくした。また、大坂に近接する「町続在領」とくに堂島米の購入が許可されていた大坂南郊の天王寺はじめ十か村では事件後に処分を受けた者を一人も出していない。平野郷と八尾からも乱の処罰者は出ていない。彼らは大坂の米穀供給の安定の受益者だったのである。こうして大塩の熱烈な信奉者でありながら米販売者でもある上層農民(名主・庄屋)は、米購入者の下層農民の不満を十二分に動員できず、大塩の乱の持続力を弱めてわずか一日足らずの未完の蜂起に終わらせたのである(「大塩の乱と大坂周辺の米穀市場」)。

大塩の乱から深い影響を受けた事件が各地で多発するなかで、幕藩体制を否定する動きは越後・柏崎でも起きた。国学者・生田万(よろず)の蜂起である。彼は上野・館林藩士の家に生まれ平田篤胤に入門したが、藩政改革の提言書『岩にむす苔』一巻が藩当局の忌諱に触れて文政十一年に追放された。縁あって柏崎に招かれた天保七年の越後は、翌八年とともに飢饉に見まわれていた。桑名藩飛地領の代官は救済策を示さず、却って米価の値上げを図って暴利をむさぼる有様であった(『日本近世人名辞典』)。天保八年六月一日、朝の六ツ(六時)、柏崎陣屋に生田はじめ牢人六人が三十名の「雑人」を召し連れ、「大塩平八郎党」を名乗り、飛道具・槍・長刀などで身を固めて乱入した。生田一党の火付で門と仮番所は焼失したものの、役人たちも応戦して指導者ら三人と旗持一人を討ち取り、手傷を負った者二人が逃走した。浜で絶息した者のうち一人は首がなく、他は逃げてしまった。切り込み七人、うち死者六人という説もある。討ち取られた生田の妻子三名も捕縛され入牢後すぐに縊死して果てた。事件の一日前、五月晦日夜八ツ(二時)頃、桑名藩領・柏崎の隣の刈羽郡荒浜村に「大塩平八郎門弟」を名乗る侍たち十三人が姿を現した。ここは井伊家与板藩領である。二軒の家を襲い、一軒から有金十両余を出させると、往来に金を投げ出して「窮民え拾ひ取候よう」と呼びかけたという。六月一日午の刻(十二)に与板本藩の援兵が着いた時には、救民の志をもつ者たちは藩領を越えて柏崎陣屋を襲っていた。荒浜村と柏崎陣屋に現れた集団は、生田万の同じ一党と見てよいだろう(『坂賊聞記』終冊。『浮世の有様』3、巻五後之六、国会図書館DC一一七~一一八コマ)。この一挙は「奉天命誅国賊」(てんめいをほうじこくぞくをちゅうす)などの旗を掲げて、大塩の檄文に通じる「落し文」を公にしている。それによれば、「困窮を救ふの一心よりの所為(しょい)」とした上で、「民は国の本にて、民の貧富により国の貧富するは天の道理なり」と指摘する。それ故に、平時と戦時を問わず、「民の富めるを肝要に致す者なり」と断じる(『民衆史料が語る大塩事件』)。

これは桑名藩の白河楽翁こと松平定信の『国本論』にもどこか通じる考えである。

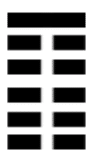

定信は『国本論』出だしの一で『易経』剥の象

の「上もって下を厚くし宅を安んず」を引いて、君主が下民に厚く恵みを施せば、君主の地位も「危亡のわざわひなし」と道理を説いた。

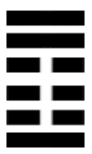

また、二では益の象

の「上を損して下を益す。民説(よろこ)ぶこと疆(かぎ)りなし」(上を損して下を益すれば民の喜びは限りない)に寄せて、上でなく下民を豊かにしないと却って損をすると説く。さらに定信は「百姓が足らば君誰とともに足らざらむ」(万民が満足しているというのに殿様は誰と一緒に不満足だというのでしょうか)という『論語』(顔淵第十二)を引いている。それは、凶作の時には「徹」(収穫物一割の税)にすべきだという孔子の教えにほかならない(神沢杜口『翁草』巻之百二十七、『日本随筆大成』第三期第22巻所収)。

こうしてみると、生田万がわざわざ「柏崎、楽翁様以来国の御政事常に此義を第一と致され候」と定信を称揚したのも偶然ではない。その一方、飢饉に苦しむ百姓を心配しながら穀物から酒粕まで所領の外に持ち出さぬように厳重に申し付け、これを破る者は首を刎ねて町に晒すべきであり、この禁制がなければ「国に制度は更になし」と厳しく断言した。定信を評価する一方、生田万は或る手紙で大塩について「実に大造なることに御座候」とスケールの大きな構想と行動に共感していた(『民衆史料が語る大塩事件』)。

松浦静山は、天保十年五月に浅草三筋町の元木祐芳なる軍学・柔術指南が幕府に逮捕された事件を記録している。子の松之助は幕府徒目付であり、大塩と似た乱を図った嫌疑で同類七人とともに捕縛されたという。十九日には御殿山で蜂起するために、武器・煙硝をたくさん貯えていたという説の真偽は不明である。手鎗三千本、七人持の大砲三挺、五匁筒二十五挺、十匁筒二十五挺、種ケ島三挺を隠匿し、徒党は三千人にも及ぶという話を聞くと静山もさすがに眉唾ではないかと疑っている。静山は大塩このかた「反逆も聞古したり」とし、この謀議について世間の噂も聞かず、水野忠邦あたりの指図ではないかと臭わせる(『甲子夜話三篇』5、巻六十の四)。要は大坂の屈辱を江戸で晴らす暗い陰謀の臭いがするということなのか。

半世紀近く将軍職に君臨した家斉は、大塩自害の翌月、天保八年四月に家慶に職を譲り、西之丸に隠居し大御所となった。新しい天井は袞龍(こんりゅう)や雲龍の彫物で美しく飾る贅沢さであったが、どことなく「御魂屋」(みたまや 霊廟)に似ていると皮肉られた。また、凶作で倒れて死ぬ者が出ているのに、「アルヘイ」(有平糖)で長さ五間・幅二間の「果子の橋」をつくる奢りをするのだから、下々の事をまったく知らないと噂をされたものだ(『三川雑記』天保七年丙申)。もはや家斉は庭番(隠密)を使いながら蝦夷地問題など政務にも真面目に関与した精励さを失っていた。側用取次が家斉の耳に正しい情報を入れず、珍奇な盆栽や変り鯉を入手すれば満足する大御所の周辺はますます腐臭を強めていく。文政十一年(一八二八)に書物奉行・高橋作左衛門景保が国禁を犯して日本地図をシーボルトに譲った事件が起きると、「昼夜眠ラセザリシ」と苦悩した。そこで奥向の側近たちは、大塩の乱についても百姓一揆を処理する与力の仕方が悪かったと事件を「軽ク申上タリ」と世の動きを正確に上申しなかったのだ。老中たちは大塩の乱が幕政の将来にもたらす重大性を慮ったのに、側用取次はじめ御側に近侍する役人たちに止められた。彼らは家斉が気前よく振舞った加増を返上するのを憂慮したからだという。また天保七年の凶作についても家斉は知らなかったようだ(『三川雑記』天保七年丙申、八年丁酉)。

しかし、将軍になった当座の家斉は、天明七年(一七八七)に起きた江戸の打ちこわしを「世上ただ御静謐とばかり申上し」た側用取次の横田筑後守準松(のりとし)に「欺れ給ふ」と憤り、直ちに解任している。大田南畝(蜀山人)の言を借りるなら、「常々万民の患苦これなきようにして取らせたき思召しの厚きといへども」、佞人が御側にいて万事を取り繕って言上するのを「御正直の余り」に許せなかったというのだろう(『一話一言補遺』巻四、『日本随筆大成』別巻6所収)。家斉の「御仁心」は大塩が蹶起する頃になると、もはやかけらさえ残っていなかった。

(連載了)

<読者の皆さんへの御礼>

『文藝春秋』デジタル版での連載は今回でひとまず終わることになりました。本誌からデジタル版の掲載に至るまで、「将軍の世紀」を御愛読御鞭撻いただいた読者の皆さんに、心からお礼申し上げます。連載では、第十二代将軍・家慶の登場とペリー来航の前夜まで扱うことができました。この後の時期については、来年夏に文藝春秋から刊行予定の単行本『将軍の世紀』のなかで叙述するつもりです。井伊直弼や松平春嶽にも新しい光を当ててみたいと思います。あしかけ三年間の連載を懐かしく想い起しています。どうか引き続き御誘掖のほどをお願い申し上げます。

山内昌之(二〇二〇年九月二十一日)

■山内昌之(やまうち・まさゆき)

1947年生、歴史学者。専攻は中東 ・イスラーム地域研究と国際関係史。武蔵野大学国際総合研究所特任教授。モロッコ王国ムハンマド五世大学特別客員教授。東京大学名誉教授。

2013年1月より、首相官邸設置「教育再生実行会議」の有識者委員、同年4月より、政府「アジア文化交流懇談会」の座長を務め、2014年6月から「国家安全保障局顧問会議」の座長に就任。また、2015年2月から「20世紀を振り返り21世紀の世界秩序と日本の役割を構想するための有識者懇談会」(略称「21世紀構想懇談会」)委員。2015年3月、日本相撲協会「横綱審議委員」に就任。2016年9月、「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」の委員に就任。