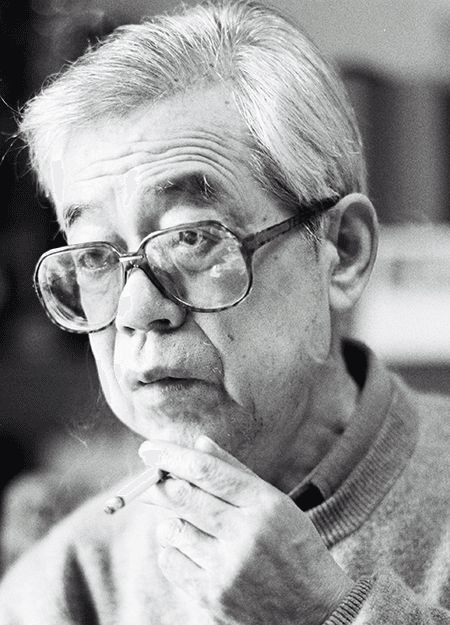

生誕100年 山田風太郎の世界 関川夏央

晩年、交流を続けた筆者が戦中派天才作家の傑作群を案内する/文・関川夏央(作家)

©文藝春秋

「死に場所」を与える

「明治六年十月二十八日のまだ早い朝であった。西郷隆盛は本所小梅の隠れ家から立ち出でた。/前夜ふっていた雨はあがっているが、枯芦の中から霧が湧いて、あたりの風景を水村(すいそん)の水墨画のようにけぶらせている」

山田風太郎『警視庁草紙』序章「明治牡丹燈籠」の書き出しである。

その6日前、明治6年(1873)10月22日、征韓論は破れた。征韓論とは、韓国の日本新政府への差別感情から発した外交文書などでの非礼をとがめる使節をつかわすという、西郷隆盛が中心となって主張した政策で、西郷自身が漢城(ソウル)におもむくつもりだった。ただし兵も護衛もともなわず、烏帽子直垂(えぼしひたたれ)の古式正装姿で韓国政府を強く難じ、激高した相手にその場で殺される覚悟であった。それをきっかけに日本は対韓国戦争に入り、宗主国清国との戦争をも覚悟するのである。

維新革命後、経済的基盤と武装集団としての矜持を失った全国士族の不満をなだめる、というより彼らに「死に場所」を与えるための策であった。その導きの水となって西郷は死ぬつもりであった。

岩倉使節団外遊中は重要な政策は決めないという誓約を破った西郷は、太政大臣三条実美に征韓を国策にせよ、と圧力をかけた。三条の悲痛な要請で使節団本隊よりひと足早く帰国した大久保利通、木戸孝允は征韓に反対だったが、貧弱極まりない軍備のままで対外戦争に臨もうとする「空気」に圧倒され、岩倉具視らの帰国を待った。岩倉帰国後の会議でも征韓論派が優勢だったが、三条が強烈なストレスから昏倒して会議中断、最後の最後に反征韓論派が勝った。

征韓論が破れたあと所在不明となった西郷だが、司法省警保寮大警視にして邏卒三千の長、川路利良はひそかに監視していた。新政府を見捨てて薩摩に帰国する45歳の西郷を、39歳の川路は押しとどめようとしてむなしいと知ったとき、にわかに声と表情を変え、「正之進も薩摩へおつれたもっし」「先生あっての川路でごわす。……」と泣訴した。正之進とは川路の幼名であった。

禁門の変から会津戦争までの戦闘に参加した川路だが、薩摩潘での身分が低かったためか維新革命後も日はあたらなかった。そんな川路を、明治4年、東京に呼び出して警保寮に場所を与えた恩人が西郷であった。

別れに際して西郷は川路に、警保寮は間もなく司法省から内務省管轄に移る、すなわち大久保膝下の組織となるが、その最初の総監として「大久保を助けよ」と告げた。西郷の小舟を見送って銅像のようにたたずむ川路利良は、「水のように静かな微笑」を浮かべながらいった。

「西郷先生がたしかに東京を離れなさった事(こつ)、大久保参議に報告申しあげんけりゃならん」

医学書のような記述

『警視庁草紙』第一回が載ったのは「オール讀物」1973年7月号であった。当時23歳の私は貸本屋で借りた雑誌を、東中野の貸し間で寝転がって読んだ。そして読むうち、期せず座り直した。

明治6年が現在形という小説は初めてだった。革命後の海のものとも山のものともつかぬ時代、いわば星雲期の日本が小説になるという発見自体が新鮮だった。その主人公の一人が大警視川路利良であることにも驚いた。

フランス革命末期からナポレオン時代、王政復古期を通じて警察組織の長でありつづけるという芸当を完遂したジョセフ・フーシェは、まさに冷静・巧緻、過剰なまでのリアリストであった。そのフーシェに擬せられた川路は、西郷を維新革命までの英雄と見て、革命後の日本は大久保の導く道を歩むのが妥当と考え、迷うことなく恩人を裏切ったのである。

想像力を自在に解き放ち、しかるに史実への目配りに怠りなく発想した「妖説」を知的諧謔をまじえて語る『警視庁草紙』に、私は文学のぶ厚い力量を感じ取ったのである。

山田風太郎作品との出会いは、このときから10年ほどさかのぼる。

中学校の授業中、教室後方から男子だけを選んで新書判の小説がまわされてきた。それは『くノ一忍法帖』で、「ここを読め」と付箋が立てられていた。

夏の陣で大坂落城直前、豊臣の血脈をつなぐべく秀頼の子を宿した真田の女忍者がいた。それを見つけて抹殺するのが徳川方伊賀忍者の使命なのだが、攻守双方ともに特殊な性的・肉体的技能を持っている。

真田の女忍者を法悦境に導いた伊賀忍者が、相手の女忍者の顔かたちに変身する「くノ一化粧」、女忍者の子宮中の胎児を別の女忍者の子宮中に移す「やどかり」などの「忍法」が展開されていたが、それにさしたる性的興奮を誘われなかったのは、たんに私が妊娠の理屈を理解していない晩稲(おくて)であったからだけではなかった。

どこか医学書のような記述、劣情を喚起するつもりのない書き方に、まず圧倒されてしまったからだろう。付箋部分をひととおり読んで前席の男子にまわし、最初の山田風太郎体験は終った。

「忍び」「忍者」という言葉は、当時すでに一般化していた。しかし山田風太郎創案の「忍法帖」、また「女」という字を分解した「くノ一」とはこの小説ではじめて出会った。

「魂の酸欠状態」

1971年、山田風太郎『戦中派不戦日記』が刊行されたことを新聞の書評欄で知った。しかし、すでに21歳であった私が手に取らなかったのは、タイトルに抵抗を感じたからであった。

当時の私は、「戦中派」という言葉に「自分の体験をもとに青年に説教する旧世代人」、「不戦」には「誰も反対できない反戦意識に安住する怠惰」、そして「日記」には「自分の内面との対話の記述」といった負のイメージを持っていた。そのため『戦中派不戦日記』に接したのは、山田風太郎の「明治もの」を読んだ後になった。

山田風太郎は兵庫県、というより但馬と因幡の国境に近い山中、関宮(せきのみや)の開業医の家に生まれた。ちょうど100年前、大正11年(1922)1月生まれだから、学齢は大正10年組だが、蒲柳の質ということで中学校進学を1年遅らせた。しかしいずれにしろ戦中派である。

5歳のとき、父親が41歳で急逝、平和な幼年時代は突然終りを告げた。小学校時代の2年間は、同じ兵庫県でも日本海側の町で医院を開いていた母親の実家で過ごした。

父方、母方ともに医者の一族で、のちに戦死した叔父たち4人のうち3人は軍医であった。やがて母親が、やはり医者であった父の弟と再婚、ともに関宮に帰った。だが旧制豊岡中学2年生になるとき母親が39歳で早世、以後ひとりで生きざるを得ない身の上となった。

母親が亡くなった1936年から戦争をはさんで職業作家として立とうと決めた46年まで、14歳から24歳までの10年間を、山田風太郎は「魂の酸欠状態」と回想する。「いやなことはやらない」生き方は当時から徹底していて、中学時代に3度停学になったのはまだしも、軍事教練担当将校に嫌われて「教練未修」で終ったことは、のちのちまで祟った。高等学校や医専に行きたくても入試以前にはじかれるのである。浪人生活は4年間におよんだ。

なぜ「不戦」日記なのか

中学生時代の山田風太郎が好んだのは読書と映画であった。映画館入場は禁止されていたが、一級上の友人の実家が映画館だったのでこっそり入れてもらい、検閲官が来ない日に検閲ボックスで見た。そして、山中貞雄監督の『河内山宗俊』『街の入墨者』などにいたく感心した。5年生のとき朝日新聞社の雑誌「映画朝日」に、中学生の映画鑑賞禁止はばかげた慣行だと投稿したとき、はじめて山田風太郎と署名した。本名は山田誠也だが、悪友同士の名のり、「雨」「霧」「雷」「風」から、自身の「風」を流用したのである。

『明治断頭台』(1979)の時間的舞台は『警視庁草紙』以前、明治2年から4年である。この一時期、「維新」の語義に忠実に古式に還るとして、のちの警視庁は太政官弾正台と呼ばれていた。主人公は、平安朝の公達のような時代錯誤の装いの青年で、弾正台大巡察(のちの警部)だという。瓦解以前、幕臣としてフランスへ留学した彼は、帰国時、エスメラルダ・サンソンという死刑執行人の家系の美女をともない、また近代死刑にふさわしい機材としてギロチンを持ち帰った。

やがて「正義の政府はあり得るか」という問いを、権力闘争と汚職に終始する新政府に突きつけた彼とエスメラルダは、大巡察の同僚・川路利良に追われることになる。絶体絶命となったエスメラルダを助け、命を捨てて彼女を帰国船に乗せたのは、普段はならず者以下の5人の平ポリスだったのだが、これは中学生のとき見た15歳のヒロイン原節子を助けて死ぬ無頼漢たちの物語、山中貞雄監督『河内山宗俊』(1936)のパロディ、または本歌取りであった。

上級学校に進めず、身の置き所もない山田風太郎は、20歳の42年3月、衝動的に上京した。東京駅のキューポラ屋根を見上げながら丸ビルの階段で眠り、翌日、母親が中学入学祝いにくれた腕時計を売って帰郷した。その年の8月、再び上京したが、このたびは公的職業紹介所の指示で、海軍の通信機器を製造する品川の沖電気に配置された。

すでに本も払底した書店に、博文館の日記帳だけが山と積まれていたので、1冊買い、日記を書き始めたのは42年11月25日であった。それは「内面との対話の記述」ではなかった。物価を含む戦時下社会の観察記録で、一日分の記述はときに原稿用紙30枚分におよんだ。その44年末までの分が、のち『戦中派虫けら日記 滅失への青春』となり、つづく45年一年間の記録が『戦中派不戦日記』となった。

44年3月、召集令状。叔父が上京して姫路の連隊まで同行するという。よほど信用がなかったのである。姫路の連隊では、肋膜、結核を患っているものは挙手せよといわれ、そのようにした。年頭にひどい発熱、肋膜炎と診断されていたからである。軍隊ほど伝染病を恐れる組織はない。即日帰郷となった。

少年時代から虚弱な体質で、たびたび「山田、列外へ!」といわれた。軍からも「列外へ!」といわれたわけだが、それは「兵隊にもなれない人間」の烙印を押されたことと同義であった。だから「不戦」なのである。

姫路から帰京した翌日、東京医専に願書を出した。前年につづく2度目の受験だったがその日が締切り、まったくの綱渡りであった。医者になりたくない、などとはいっていられない。とにかく上級学校に入らなければどうにもならないのである。運よく合格したが、今度は納付金が払えない。殺人的混雑の列車で関宮に帰り、叔父に依頼した。そのかわり、祖父、父と続いた医院の名義を譲った。

原稿用紙1000枚分の日記

1960年代後半は山田風太郎の40代後半、思い立って戦争の記録を1000冊ほど読んでみた。その結果、戦争関係者、有名人の書きものには、自己弁護と意図的記憶違いが多いと知った。一方、無名の市民の記録は、それ自体が極端に少ない。

ならば、東京の飢餓と空襲を体験した自分の日記も、記録として意味がないとはいえまい。山田風太郎はまず45年の古い日記、原稿用紙約1000枚分を、省くことなく、また一切改稿せず原稿用紙に書き写し『戦中派不戦日記』として刊行した。

その45年4月9日の記述。戦争末期の春、目黒川沿いの桜並木は満開である。

「花の下ゆく人、春来(きた)れる明るさと、運命の日迫る哀痛の表情溶け合い、またこれ雨にけぶりて、ふつう日本人に見られざる美しき顔を生み出せり」

しかし、そのひと月前の記述。3月10日未明、東京東部大空襲で非戦闘員10万人が焼死した。明けて医専同級生の安否を確認すべく本郷方面に向かった山田風太郎は、その惨状の一端を目撃し、「——こうまでしたか、奴ら!」と書いた。

「勿論、戦争である」「敵としては、日本人を何万人殺戮しようと、それは極めて当然である」「さらばわれわれもまたアメリカ人を幾十万人殺戮しようと、もとより当然以上である。いや、殺さねばならない。一人でも多く」

45年5月24日夜、山田風太郎は東京山手大空襲の炎の中を逃げた。業火にのまれる直前、防火用水を頭からかぶって逃げ、きわどく命をつないだ。翌25日夜には避難先、白金台町の工場も東京都心部と西部大空襲に見舞われた。山田青年は文字通り決死の覚悟で消火につとめたがおよばなかった。

戦時中にやめなかったこと

居場所を失った山田風太郎は、たとえ数日でも田舎で食べてきたらどうか、と親しくしていた職場の先輩にいわれ、先輩の奥さんの郷里である山形県庄内に行った。そこは、箸も立たない薄い雑炊を求めて何百人が行列する東京とは対照的な食糧事情だった。その地で、高等女学校に入学したばかり、11歳下の少女を知った。職場の先輩の奥さんが、初婚相手とのあいだにつくった娘さんで、「啓子」という名前だった。

この日、45年5月30日の記述はつねと違っている。

「夜、暗い海は夜雨のようなひびきをたてていた。一人の少女が自分の運命に突如接近して来たのを感じた」

6月、東京医専は学校ごと信州飯田に疎開する。その寮で提供される食事は、朝は100グラムの雑穀飯と少量の味噌汁、夕食は50グラムの雑穀粥と唐辛子の葉の煮物二、三切れ、想像を絶する貧弱さであった。それでも山田風太郎は日記と読書をやめなかった。書くことと読むことが、すなわち生きることであった。

芥川の短編が種本に

明治18年(1885)から20年の鹿鳴館をえがいた『エドの舞踏会』は1983年に刊行された。鹿鳴館とその夜会はたしかに滑稽であった。しかしそれは、「条約改正」に資することなら何でもやるという当時の政府のけなげさのあらわれでもあった。

ここから先は

文藝春秋digital

月刊誌『文藝春秋』の特集記事を中心に配信。月額900円。(「文藝春秋digital」は2023年5月末に終了します。今後は、新規登録なら「…