鹿島茂 『真珠夫人』創作秘話 菊池寛アンド・カンパニー⑫

性愛においてもウルトラ自由主義者だった/文・鹿島茂(フランス文学者)

★前回を読む。

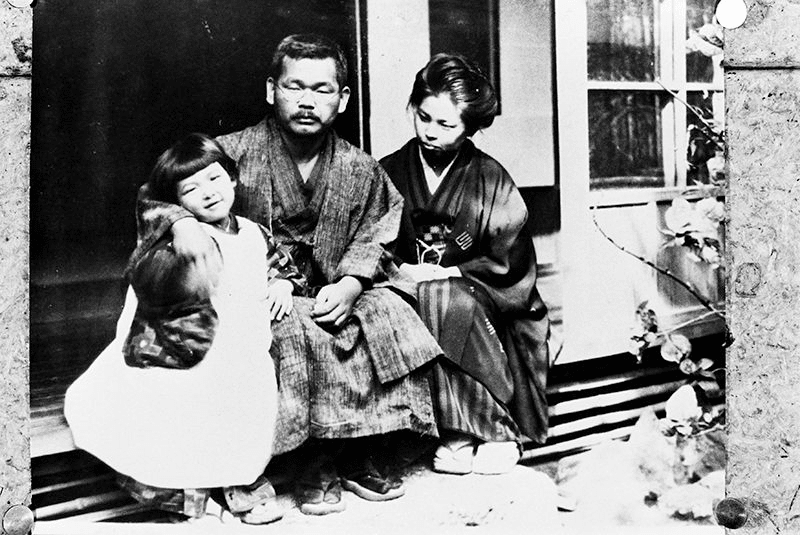

菊池寛 ©️文藝春秋

『藤十郎の恋』の成功

大正8(1919)年、大阪毎日新聞社に入社した菊池寛が連載した第1回作品は『藤十郎の恋』(4月3日〜13日)だった。第4次『新思潮』の創刊号のために書きながら芥川や久米の反対で没にされた15枚の同名の戯曲を中編小説に仕立て直したものである。

歌舞伎役者・坂田藤十郎が芸を磨くために好きでもない女性を誘惑するというテーマは「道徳と芸術(芸)の相克」という自身のヒューマン・インタレストの中核をなすものだったので、これを小説というかたちで蘇らせようとしたのだ。

大きな追い風となったのは大阪松竹の劇作家・大森痴雪(おおもりちせつ)が脚色したものが上方歌舞伎の名優・初代中村鴈治郎の主演(お梶役は中村福助)で劇化され、10月には大阪・浪花座で、12月には京都南座でそれぞれ上演されたのち、東京の歌舞伎座で2カ月のロング・ランを打ったことである。菊池寛は鴈治郎が藤十郎を演じた効果が大きかったとして『半自叙伝』でこう記している。

「その姿態は京阪歌舞伎の伝統を完全に備えて、江戸時代の遺宝と云ってもいい人である。それが、その大先輩たる藤十郎に扮するのであるから、その姿態一つで、『藤十郎の恋』は、舞台上で成功を博したのである」

ちなみに菊池寛は京都上演のさい、京大卒業以来初めて錦を飾り、京大学友会が主催した京大寄宿舎の会合で講演したが、この講演を梶井基次郎とともに聞いたのが中谷孝雄で、その著作『梶井基次郎』(筑摩書房)の中で菊池寛が「この作品[『藤十郎の恋』]は私として自信のあつたものだけに、これを没書にした二人に対しては、今なほ恨み骨髄に徹してゐます」と語ったと回想している。『半自叙伝』では「もちろん粗雑なものだったから、彼等の反対は当然であったかも知れない」としているが、やはり、没になったことに恨みを抱いていたのだ。なお、全集などに収録されている戯曲の『藤十郎の恋』は、その後、菊池寛自身が小説をもとに戯曲化したものである。

劇作家・菊池寛の名声

それはさておき、『藤十郎の恋』の成功は劇作家・菊池寛の存在を強く世間にアピールしたようで、処女作品集『心の王国』に収録されていた戯曲が次々に舞台化されることになった。なかでも、劇作家・菊池寛の名声を決定的なものにしたのは、翌大正9年10月に市川猿之助の劇団・春秋座が旗揚げ興行として新富座で「父帰る」を初演したことである。「新思潮」時代にはだれ一人として評価してくれなかった戯曲が、文名が上がるにつれ、日の目を見ることになったのだ。

「父帰る」主演の市川猿之助 ©️文藝春秋

「父帰る」の初日の招待席は正面2階桟敷の右に取ってあり、芥川龍之介、久米政雄、里見弴、吉井勇、佐佐木茂索、小島政二郎、江口渙、それにもちろん菊池寛が招かれていた。

このときの様子を江口渙が『わが文学半生記』でいきいきと伝えている。最初、雑誌で読んだときには、江口は『父帰る』よりも『屋上の狂人』のほうが優れていると思った。しかし、菊池寛自身は反対に「舞台にかけたら『父帰る』のほうがずっとよくなると思う」と断言していた。実際はどうだったのだろうか?

「舞台の上のすじのはこびと、俳優の情熱的な演技とが、見事に一本になって、まこと呼吸もつかせぬ感動的な芝居であった。父親が力なく立ち上がって息子の家を去ろうとする頃から、階下の平土間では、もうすすり泣きがきこえだした。猿之助の賢一郎が立ち上がって父を追い求めるところになって、それが平土間一めんにひろがった。私もやはり、おさえてもおさえても涙がでてくる。いつか涙は頬からあごへ流れおちた。

幕がおりてやがてパッと電灯がついた。となりにいた芥川を見ると芥川もハンケチでしきりにまぶたをふいている。久米の頬にも涙がとめどもなく流れている。小島政二郎も佐佐木茂索も眼をまっかにしている。涙をふいて立ち上がった私は、すぐうしろにすわっている菊池をふりかえった。そのしゅん間、思いがけないものをそこに見て、また、新しい感動が私をおそった。作者の菊池寛までが泣いているのだ」

菊池寛はあぐらをかいたまま立とうともせず、涙が頬を流れてもふこうともしない。じっとうつむいたままで、しきりにまぶたをしばたたいていた。そのとき、江口は菊池寛の顔の中にそれまで一度も見たことのないような悲痛な表情を発見したのである。

市川猿之助 ©️文藝春秋

新しい父権制の勝利

「舞台で見ていた猿之助の兄と、いま眼の前で涙をふいている菊池寛とが、何故かまったく同じ人間に見えてきた。『そうだ。あの賢一郎こそ菊池寛自身かもしれない』そう思ったしゅん間、またしても胸が一ぱいになって、新しい涙があふれてきた。その晩、菊池寛からうけた、その感動的な印象を、二十年たったこんにちでも私はやはり忘れることができずにいる」

後にプロレタリア作家に転じた江口渙は、『父帰る』は封建的な父権制に対する資本主義的なプチブル的父権制、つまり家で一番の稼ぎ手こそが家の権力を握るべきだとする新しい父権制の勝利の宣言であると指摘しつつ、こうも述べている。

「あの幕ぎれこそは賢一郎のもつ小市民的な合理主義のなかにも、なおかつ、あれだけのあたたかい人間性をもっていることを示した点で、あのようにつよく見物の胸を打ったのであろう。(中略)

その後、菊池寛が死ぬまでに書いた、何百ぺんかの大小長短さまざまな戯曲や小説の、全部をかきあつめても、結局は『父帰る』の一ぺんに及ばない」

じつは、この認識は菊池寛その人の自己認識でもあったのだ。というのも、『半自叙伝』にはこう書かれているからである。

「私は、後世に残ることを欲しないことを、昔書いたことがあるが、私は少くとも『父帰る』に依って、相当後世に残るだろうと思う。

凡そ、作家が後世に残るためには、作品に依る外はないのだが、それもやはり個々の作品に依る場合が多いと思う。全体としての天分や素質が秀れていても、人口にかいしゃする作品が一つもない人は、結局大衆からは忘れられてしまうだろうと思う」

この菊池寛の認識はじつに正しい。というのも、私の父は田舎の貧乏酒屋で、文学作品など何一つ読んだことのない人間だったが、どういうわけか『父帰る』と『恩讐の彼方に』という「タイトルだけ」は知っており、菊池寛という名前とともに、なにかというと口に出していたからである。どちらの作品も1920年代に映画化されているので大正3年生まれの父はどこかで見たのかもしれないが、しかし、文学好きでもない父がどちらのタイトルも記憶していたという事実は文学者の名は人口に膾炙した代表作の名とともに残るという菊池寛説のよい裏付けとなっている。

通俗小説に転じた訳

では、菊池寛はこうした認識をもって、次にどこに向かったのだろうか?

「私は文壇に出て数年ならざるに早くも通俗小説を書き始めた。私は、元から純文学で終始しようと云う気など全然なかった。私は、小説を書くことは生活のためであった。青少年時代を貧苦の中に育ち、三男ではあるが没落せんとする家を何うにかしなければならぬ責任があった。第一生家のわずかな土地家屋が抵当になっていたから、そうした借金も返さねばならなかったから、金になる仕事は、なんでもする気だった。学生時代、東京の町などを歩いて、大邸宅はもとよりだが、一寸(ちょっと)した住宅を見ても、何うして他人は、こんないい家に住んでいるのだろうかと羨望に堪えなかった。が、住宅はともかくも、生活の安定だけは得たいと思ったのである。清貧に甘んじて立派な創作を書こうという気は、どの時代にも、少しもなかった」(『半自叙伝』)

これだけを読むと、『忠直卿行状記』『恩讐の彼方に』『父帰る』などで決定的な名声を得たために、「次は金だ」とばかりに、通俗小説に転じたように取れるかもしれないが、その転換点となった『真珠夫人』を今日的視点から分析してみると、かならずしもそうとはいいきれないものが多く含まれているのである。

というわけで、大正9年6月から12月まで「大阪毎日新聞」と「東京日日新聞」に長期連載され、菊池寛を流行作家の座に押し上げた『真珠夫人』の内容を少しだけ紹介してみよう。

冒頭、国府津の駅で、妻が静養している湯河原まで軽便鉄道を嫌ってタクシーで行こうとしている青年・渥美信一郎が視点人物として提示される。信一郎はタクシーで青木淳という帝大生の青年と相乗りになり、言葉を交わすが、熱海に向かう途中、運転手の無謀運転により車は大きくスピンし、その弾みで扉と車体の間に挟まれた青年は内臓を強打して瀕死の重傷を負う。運転手が警察と医者を呼びに行っている間に、信一郎が介抱しようとすると、青年はトランクからノートブックを取り出してくれと頼み、これを海に捨てるように懇願してから、「時計を返して下さい!」と叫んだあと、いまわのきわに「瑠璃子!」という名前を口走って息を引き取る。信一郎は、青年から渡されたノートと「瑠璃子」という名前を手掛かりに時計の持ち主を探すために東京に戻るが、新聞で青木淳の葬儀が青山斎場で行われることを知り、斎場に駆けつける。青木は貴族院議員の息子だったのだ。そのとき、絶世の美女が自動車で遅れて葬儀場にあらわれ、会葬者の注目を集める。信一郎は瑠璃子とはこの美女ではないかと予感し、葬儀参列者の口から、美女は元司法大臣の貴族院議員・唐沢男爵の娘で、大富豪・荘田勝平の妻・荘田瑠璃子だと聞き出す。荘田勝平は第一次大戦の船景気で短期間のうちに日本有数の大富豪にのしあがり、金の力で瑠璃子を娶ったが、心臓麻痺で急死したため、瑠璃子は若き未亡人となって言い寄る男たちを翻弄しながら豪奢な生活を送っていたのだ。

青木淳の遺言を実行すべく時計を返しに荘田邸を訪れた信一郎は女王蜘蛛のような瑠璃子夫人の誘惑を受けて、妻のことなど忘れてたちまち夢中になる。

物語が進むにつれ、三人称のナレーションにより、瑠璃子は父親の借財の清算のために強いられた荘田との結婚への復讐から、自らの意志でファム・ファタルへの道を歩み始めたことが明かされていく。

面白くて本当らしい小説

さて、この菊池寛初の長編小説をどう考えたらいいだろう。

ここから先は

文藝春秋digital

月刊誌『文藝春秋』の特集記事を中心に配信。月額900円。(「文藝春秋digital」は2023年5月末に終了します。今後は、新規登録なら「…