仲代達矢、自作を語る 聞き手・芝山幹郎

90歳目前ながら、いまなお現場に立つ。「世界のナカダイ」が、70年の役者生活を回顧する。/聞き手・芝山幹郎(評論家・翻訳家)

60年代日本映画の仲代達矢

仲代達矢の「長征」が続いている。

1950年代前半に役者として出発し、今年12月に90歳を迎える高齢であるにもかかわらず、いまなお映画や演劇の現場に立つ。その例外的な「長征」に驚嘆する人は多い。文化勲章や菊池寛賞をはじめ、受章や受賞も多数にのぼる。当然といえば当然の結果で、私も最大限の敬意を払いたい。ただ、もっと瞠目すべきは彼の踏破してきた距離の中身ではないか、と思うことがある。

仲代達矢の「役者生活70年」の内側には、際立って質の高い鉱脈がいくつも見え隠れしている。その中身をつまびらかにせぬまま、世評の高さや経歴の長さにのみ感心するのは、もったいない話だと思う。

仲代達矢は、素晴らしい映画に出てきた。素晴らしい映画に出て、驚くべき演技を見せてきた。その量が大変多いので、それがいつものことと錯覚しかねないが、質量ともにこれだけ高い水準を維持するのは並大抵の業ではない。

とくに強調したいのは、1950年代末から70年代初頭にかけてなしとげられてきた仕事の数々だ。

これは掛け値なしに素晴らしい。日本映画史、いや、世界映画史のなかでも傑出した業績、太字で特筆されるべき業績だ。60年代の日本映画は、仲代抜きに語ることができない。そしてあの時代の彼には、同時代を生きた世界の名優たちに匹敵する存在感があった。映画好きならとうに気づいているはずの事実なのに、なぜかそれを指摘する声が少ない。私は、歯がゆい思いでいた。

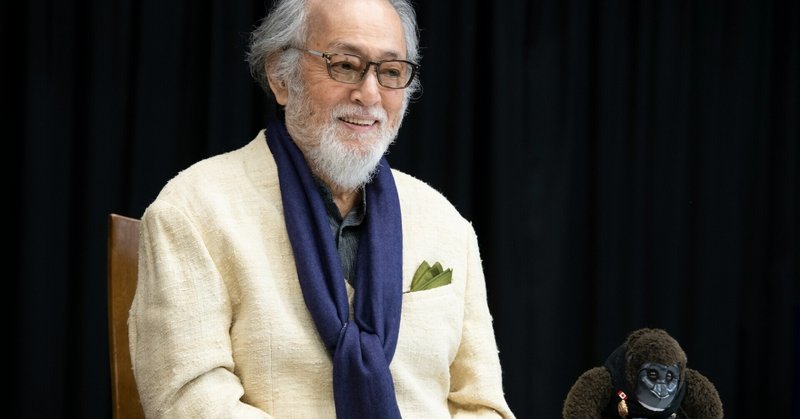

仲代達矢

消えない「アウトロー」の匂い

私が最初に見た仲代達矢の映画は『用心棒』(1961)だった。10代前半のことで、あの映画の魅力を本当に理解できていたかどうかは心もとないが、この映画の卯之助役と、翌年に公開された『椿三十郎』の室戸半兵衛役は頭の芯に絡みつく。

あのときの仲代達矢は「見たことのないスター」だった。「日本映画離れした」黒澤明(1910年生まれ)の映画に出ている「日本人離れしたスター」と言い換えてもよい。その印象は、いまも変わらない。

あれから数えても60年。仲代達矢は、記念碑と呼ばれるのを拒むかのように仕事を継続中だ。たとえば最近では、2021年から22年春にかけて全国巡回公演が行われた『左の腕』の舞台がある。

このとき仲代の演じた卯助という老人は、ジャン・ギャバンを彷彿させた。それも60年代、つまり『地下室のメロディー』(1963)や『シシリアン』(1969)のころのギャバン。老境に入っても根の枯れぬ強さと父性を保ち、なおかつ衰えや弱さを正直に滲ませる姿。虚勢など張ろうとせず、強さと弱さを自然に混在させることで深い陰翳を漂わせる。すると、「人間力」とでも呼びたくなる気配が放たれる。

もうひとつ感心したのは、仲代達矢の出発点にあった「アウトロー」の匂いがいまも消えていないことだ。思い起こせば、『黒い河』(1957)の人斬りジョーも、『野獣死すべし』(1959)の伊達邦彦も、『用心棒』の卯之助も、一筋縄では行かないアウトローだった。その匂いが『左の腕』の卯助にもまといついているのは、やはりある種の栄光と呼ぶべきではないか。

ジャン・ギャバン、好きでしたね。10代のころ、役者になる前から大ファンで。子供なのに、なぜあんなおじさんみたいなギャバンがよかったのか(笑)。

と仲代達矢は話を切り出す。

なにしろ凄く貧乏で、小さいころから自分の食い扶持ぐらいは自分で稼いでいたんですけど、3度の飯を1度に減らして映画館へ通った覚えがあります。笹塚あたりだったかな。フランス映画ではギャバン、アメリカ映画ではジョン・ウェインとマーロン・ブランド。若いころの作品からずっと見てきましたね。感化を受けたことはたしかです。ただ、題名を忘れちゃって(笑)。

私は小さいときから人見知りで、学芸会にも出たことがないほど人前に出るのが嫌いで、コンプレックスをいっぱい抱えた少年だったんです。そういう性根があったせいか、役者になってからもアウトロー的な役が多く来ましてね、私自身もそれが好きだった。いわゆる正義漢というよりも、やや否定的な、ひねくれた役柄。コンプレックスから生まれてくる役柄ですね。それが楽しい。

あのころの日本映画には、主役が全部いい人、というところがありましてね。私と齢が近い中村錦之助、勝新太郎、石原裕次郎……映画会社に所属しているスターには、その人の個性や雰囲気に合った企画が立てられる。ひとまわり年上の三船敏郎さんもそうで、所属先の東宝がまず、三船さんの柄に合った企画を立てるわけです。

ところが私は、俳優座という新劇畑にいたものですから、個別でお話があったものに出る。だからいろんな役をこなして、いろんな作品に出られた。映画会社に所属しなかったからこそ可能で、敵役も多かったけど、私はそれが好きで、しかもいろんな監督と出会えた。いまになって振り返ってみますと、非常に幸運だったと思いますね。

名監督たちとの仕事

話はやはり、1960年前後にさかのぼる。50年代後半、20代の仲代達矢は破竹の進撃を開始した。黒澤明はもとより、成瀬巳喜男(1905年生まれ)、市川崑(1915年生まれ)、小林正樹(1916年生まれ)、岡本喜八(1924年生まれ)といった錚々たる監督との初仕事も、この時期に体験している。

監督の言うことは、やっぱりひとりひとりちがうんです、成瀬さんには、「君ねえ、一生懸命にやんなくてもいいよ。相手の芝居を受けるだけでいいんだ。黒澤組の君とはちがうんだから」って言われました。

おかしかったのは市川崑監督で、「君のギャラ、ぼくは知ってるから、その分だけはやってね」って言うんです。で、芝居をすると「駄目。まだギャラ分に行かない」。1日の終わりには、「もういいや。ギャラ分行かないけど、これでOK」なんて言うんで、「私のギャラ、知ってるんですか」って訊いたら、「知ってるから使うんだよ」って(笑)。

で、キハっちゃん……と言ったら申し訳ないけど、岡本喜八さんは兄貴分で、私生活でも親しかったから、そう呼んでたんです。彼の場合は運動神経が発達していたせいか、とにかくテンポがいい。こまかいカットを積み重ねてやっていくんだけど、なんか一緒に撮ってるって感じがしましたね。山田風太郎さん原作の『幻燈辻馬車』をもう一本一緒に撮るはずだったのに、その前に亡くなっちゃって。本当に残念です。

そして特筆すべきは、小林正樹との出会いではないか。近年、欧米でも再評価の機運が高まっているが、小林正樹はただの社会派映画作家ではない。システムに抵抗する姿勢を根底に置きつつ、空間に対する嗅覚が鋭く、構図をゆるがせにせず、人間の業に対する考察も深い。人斬りジョーの役で仲代を抜擢した『黒い河』にしても、戦後間もない基地の町特有の混沌としたエネルギーが画面に叩きつけられていた。

そんな名匠が、仲代のスケール感に着目した。1959年から2部ずつ公開のはじまった『人間の條件』の主役に仲代達矢を指名したのだ。

ご承知のとおり、これは大作である。全6部作が2部ずつ公開され、全体の上映時間も9時間半を超える。戦時中の満蒙の地が舞台のため、撮影は主に北海道のサロベツ原野で行われた。期間は足かけ4年。いまでは考えられないほど息が長く、腰の据わった映画作りの姿勢だ。

身体ひとつで切り結ぶ

仲代の演じる梶は、この長大な映画のなかで波瀾万丈の人生を送る。最初は、満州の鉱山で労務管理をする純情な青年。それが、中国人捕虜の労働環境を改善しようとしたため前線に送られ、強固な個人主義者に変貌して苛烈な戦場を駆けめぐる。そして最後には……というあらすじだが、反戦思想というバックボーンをはみ出す異様な底力が伝わってくる映画だ。怪作と呼びたくなるほど、デモーニッシュな執念もそこここで噴出する。

なによりも、人物描写に妥協がない。梶を取り巻く環境は、容赦なく「個」の尊厳を侵蝕してくる。その凄まじさに加えて、彼の立ち向かう空間が並外れて広大で、荒涼としている。仲代は身体ひとつで、その空間と切り結ばなければならない。無理だ、と思わず口走りそうになるが、仲代の肉体が、軍隊というシステムにも、満州の空間にも負けていない。見事に拮抗して、ひるむことがないのだ。『人間の條件』が歯ごたえのある作品に仕上がった理由のひとつはここにあると思う。

私は昭和7年生まれ、1932年生まれですから、兵隊には行かずにすんでいます。ただ戦争中はずっと東京にいましたから、後半は毎日のように爆撃ですよ。で、小学校の友達なんかもだいぶ死んでいって、そういう戦争を体験したわけです。

そのあとで役者になって、『人間の條件』に出た。それも、基本的には戦争反対ということを念頭に置いて、ひとりで軍隊の組織に抵抗する男の役。そんなやつはどこにもいなかったって、あのころ兵隊から帰ってきた人は言うんです。あんなのは嘘だって。でも、だからこそ面白いんだろうと思う。私には、記念すべき作品でした。

最初の撮影時は26歳ぐらいで……全6部ですけど、公開は2部ずつで、大体半年かけて2本分を撮り、あとの半年は次の部の準備のために撮影がお休みになるんです。その間に『用心棒』とか『椿三十郎』に出る(笑)。

そっちは『人間の條件』とは全然ちがうんですよね。悪役だし(笑)。黒澤さんが「ぼくを使いたい」と言ってくれて、小林さんが「いいよ」って応じてくれる。で、そっちが終わると次の2部に入る。

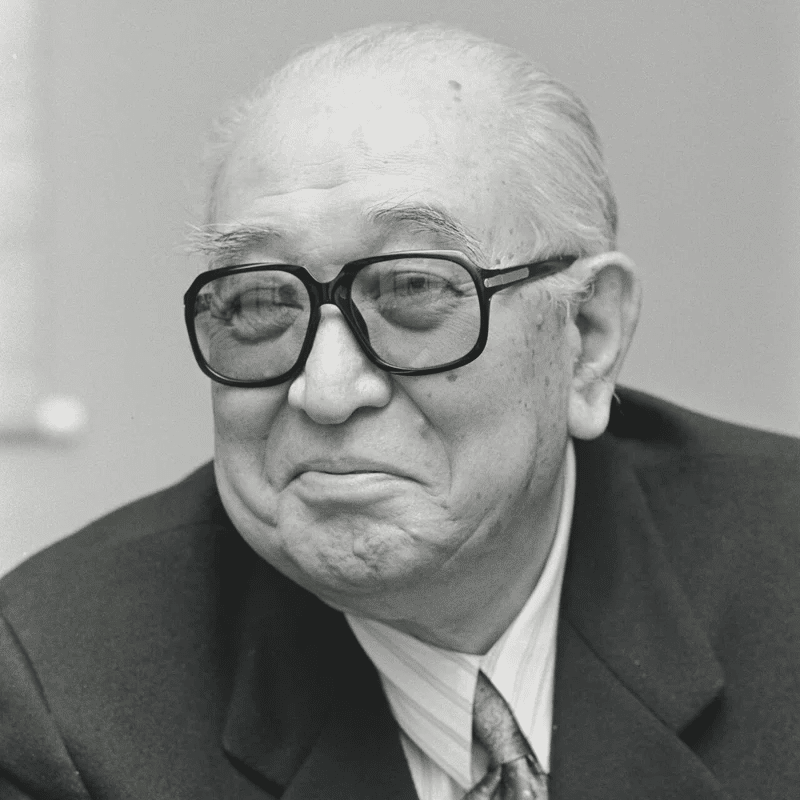

黒澤明

メイクに凝る黒澤監督

なるほど、この組み合わせは興味深い。『人間の條件』の仲代は、原野や湿地帯を駆け、戦車の下に潜り込み、降りしきる雪に全身を覆われる。それほど苛酷なロケ撮影を続けていれば、役者の肉体には強い芯が入る。濃度や密度も増していく。そんな風に肉体を研ぎ澄まされた彼が、卯之助や室戸半兵衛のような凄みのある悪役を演じるのだから、面白くならないわけがない。いわば、凄みと凄みが掛け算されていくようなものだ。

半兵衛のときは、頭を剃り上げましたね。黒澤さんはメイキャップに凝る人でね。『乱』のときも4時間かかりました。カツラもいろいろ変えましたけど、『用心棒』のときは衣裳合わせで「君、駄目だよ。時代劇、駄目だ」って言うんです。「どうして?」って訊いたら「首が長いんだよ」って。

「武士はねえ、鎧に合うような猪首じゃなきゃ駄目なんだ」って言うんで、困ったなって思っていたら、そこに赤い布切れがあった。で、「巻いてみろ、あ、それだったらいい。首が短くなった」って。その布切れが話題になって、ある批評家が「あの時代にマフラーなんて、やくざも侍もやらない」って言ったら、黒澤さん、「卯之助は横浜にいて外国人と付き合ってた。だからいいんだ」って答えるんです。うまいこと切り返すなあと感心しましたよ。

無名塾の稽古場にて

作品を支えたスタッフの力

なるほど卯之助の役は、『死の接吻』(1947)のリチャード・ウィドマーク(1914年生まれ)や、『殺しのダンディー』(1968)のローレンス・ハーヴェイ(1928年生まれ)あたりが演じてもおかしくない。

と同時に私は、マルチェロ・マストロヤンニ(1924年生まれ)、イヴ・モンタン(1921年生まれ)、ピーター・オトゥール(1932年生まれ)といった欧州の曲者スターたちの顔を思い浮かべる。私は仲代達矢を、彼らと重ね焼きしながら見ていたような気がする。ニヒル、鉱物質、悪魔的、食虫植物的という重層的で矛盾の多い特性は、仲代と彼らをつなぐ共通項だった。

小林正樹の作品にはもうひとり、映画史上欠かせない人物の存在があった。「天皇」とまで呼ばれた撮影監督の宮島義勇(1909年生まれ)である。『人間の條件』で、そして仲代自身が《最後に1本残すとしたら、これ》とまで述べる『切腹』(1962)でも撮影監督を務めた名キャメラマンだった。

いやあ、義勇さんは凄い人でしたよ。宮川一夫さんと並んで日本映画史に残るキャメラマンです。監督にはずばずば意見を言うし、照明のプランは綿密に立てるし、役者への注文は監督がつけるよりもきびしい。撮影監督という呼び方はこの人から始まったようなものです。

ここから先は

文藝春秋digital

月刊誌『文藝春秋』の特集記事を中心に配信。月額900円。(「文藝春秋digital」は2023年5月末に終了します。今後は、新規登録なら「…