文藝春秋が報じたテレビの肉声 戸部田誠

吉永小百合、広末涼子、黒柳徹子、永六輔、松本人志、久世光彦、山田太一……。テレビへの熱い思い。/文・戸部田誠(ライター/てれびのスキマ)

批判を浴びる対象であり続けた

テレビはいま、岐路に立たされている。「つまらなくなった」という声は後を絶たず、ネット配信の勢いに押されている。さらにコンプライアンス遵守の社会的流れの中で、コンプライアンス以上に過剰に守りに入るような制作現場の萎縮を感じることも少なくない。

だが振り返ってみると、テレビは生まれた時から常に批判の対象だった。『週刊東京』(1957年2月2日号)に掲載された「テレビに至っては、紙芝居同様、否、紙芝居以下の白痴番組が毎日ずらりと列(なら)んでいる。ラジオ、テレビという最も進歩したマスコミ機関によって、『一億白痴化運動』が展開されている」という大宅壮一の一文によって、「一億総白痴化」が常套句となり、長らくテレビは「電気紙芝居」などと下に見られ、低俗なものとされていた。

それはテレビが一般にも普及した60年代にも続く。上沼恵美子は本誌2021年8月号「芸能界を引退しようと思った」で「お笑い芸人になるつもりはなかった。嫌で嫌で仕方なかった」とデビュー当時(1968年頃)を振り返る。「今でこそ芸人はスター扱いですけど、私たちがデビューした頃は『笑いもの』。うら若き乙女が好き好んでやる仕事じゃない」と続けている。

「テレビ」や「芸能」の世界は人々の憧れだった一方で、職業としては下に見られていたのだ。

1978年生まれの筆者は、80年代から90年代の「楽しくなければテレビじゃない」というフレーズが象徴するフジテレビ全盛のテレビを見て育った。そのワチャワチャとした雰囲気は非日常の夢のおもちゃ箱そのもので魅了された。と同時にテレビは日常に当たり前に存在するもので、もはやなくてはならないものだった。けれどそんな時代もテレビ番組や芸能人は批判を浴びる対象であり続けた。

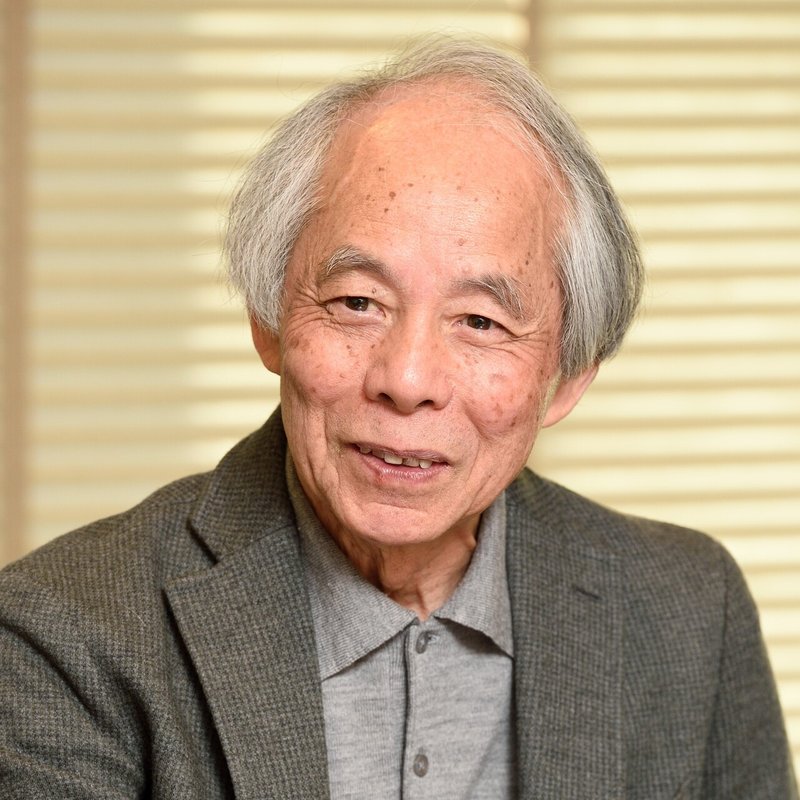

永六輔のテレビ批判

100年の歴史のある『文藝春秋』の中で映画を除く「テレビ」「芸能」の肉声を本格的に伝えるような記事が、1969年3月号の歌手・東海林太郎の記事「今の歌手はみんな落第」まで待たなければならなかったことも象徴的だ。もちろん、それは本誌の当時の編集方針も大きく影響しているだろう。

だが、だからこそ活字メディアが「テレビ」や「芸能」に対し冷ややかな目線を持っていたことの証左ではないだろうか。その東海林太郎も「近ごろの歌手のやつらを嘆かわしく思いますな」と苦言を呈しているが、それは東海林だけでなく、本誌に「肉声」を寄せた多くの著名人やテレビ人が、異口同音にあらゆる時代の「近ごろの」テレビや芸能に対して批判を寄せている。

そんな中でもっとも痛烈に「テレビ」を批判しているのが永六輔である。2007年8月号「TVが王様『恥ずかしい国・日本』」で、かつて松尾芭蕉や水戸黄門も同時代人には彼らがどんな顔をしているのか、どんな名前かさえ知られなかったことを例に挙げつつ「有名人というジャンル自体、テレビ以降に生まれたもの」だと指摘している。その上で「有名というのは恥ずかしいこと」「テレビに出るだけで人気者になるのは恥ずかしい」と繰り返し述べ、「テレビが日本人を恥知らずにしてしまった」と嘆くのだ。黒柳徹子は、永と久米宏との鼎談(2006年10月号「テレビの品格を問う」)の中で、テレビから生まれた「有名人」のことを、三國一朗の造語と断った上で「有顔人」と形容している。本稿ではそんな「有顔人」や彼らを映したテレビ人たちの「肉声」をつぶさに振り返っていくことで「テレビ」や「芸能」をめぐる過去・現在・未来を探っていきたい。

永六輔

2007年2月号 2人の高峰さんに憧れて 吉永小百合

1994年8月号 「ホームドラマ全盛」の仕掛け人 久世光彦/柴門ふみ/大多亮

1990年8月号 ドラマは人間を鍛える 山田太一

2019年7月号 NEWS23キャスターの秘密 田原総一朗/小川彩佳

2006年10月号 テレビの品格を問う 永六輔/黒柳徹子/久米宏

1969年12月号 低俗番組でなぜ悪い? 細野邦彦

1991年2月号 視聴率3%以下の番組をつくれ 島桂次

2019年1月・3月・5月号 「裸の王様でなにが悪い」 宮藤官九郎/松本人志

「鶴瓶さん、いつやめますか?」 笑福亭鶴瓶/松本人志

「“芸能人不倫の日”を作ろう」 林真理子/松本人志

2020年5月号 志村けん「最後のコメディアン」 広野真嗣+本誌取材班2022年1月号 ヒカキンができるまで HIKAKIN

2007年2月号 2人の高峰さんに憧れて 吉永小百合

映像の世界から生まれた「有顔人」の中でもとりわけ愛されている女性のひとりが吉永小百合だろう。評論家の川本三郎は、多感な若い時期に「日本映画の黄金時代とドン底期の両方を経験」しているところに吉永のすごさがあると評しているが、さらに言えば、彼女はテレビの草創期まで経験している稀有な女優だ。

2007年2月号「昭和の美女ベスト50」では、林真理子、渡邉恒雄、池部良、山田太一、福島みずほ、立川志の輔といった幅広い著名人27名と読者(7458人が投票)にアンケートを実施し「昭和の美女ベスト50」を発表している。原節子、夏目雅子、高峰秀子など故人が上位の多くを占める中、いまだ現役バリバリで活躍する吉永小百合が1位(男性票では原節子とわずか1票差の2位、女性票は2位と100票近くもの差をつけダントツの1位)に輝いた。

著名人の中で彼女を挙げたのは作家の出久根達郎。「よく通る美しい東京弁に魅了された」と綴った上で「けなげで、気さくな美少女である。働き者で、勉強好き。芯が強く、何事にも一所懸命の娘。まさに高度成長期の日本を体現していた」と評している。

その1位に輝いた記念としてデビュー50周年を迎えた吉永小百合へのインタビューが掲載されている。そこで吉永は「学芸会では歌も劇も好きでしたが、プロになるなんて考えてもいませんでした」とデビュー前のことから芸能生活を振り返っている。ラジオドラマ「赤胴鈴之助」のキャスト募集があり「親が応募した」という。「家庭の経済的事情もあったのかもしれません」と語っているところに時代を感じる。

デビューの頃は「山の手の庶民派」と呼ばれていたが、父は東大卒の外務省職員。いわゆる“お嬢様”だ。だが「表向きはそう思われてましたから、貧乏をよそに知られまいと大変」だったと明かしている。「実際には戦後、父が事業に失敗して、貧乏に育った」のだという。

最初は年に2本の専属契約だったはずが、どんどん出演作が増え年15本も出演するようになったという彼女は「とにかく与えられた台詞を喋っているだけ」だったと自虐的に振り返る。アクション映画から青春映画までジャンルはまったく違っていたが、「演技を変えた記憶はない」と自嘲する。「二十代は本当にもがき苦しみました」「スクリーンで自分の芝居を見たときに、自己嫌悪を感じてしまう」と述懐している。

そんな26歳の時だ。次第にテレビドラマが仕事の主流を占めるようになり、ドラマを2本かけもちし、超過密スケジュールとなり声がでなくなった。それでも掠(かす)れ声で仕事をしていた彼女に「本当は治るまで休めば良い。でも、それができないなら、声が出なくても一生懸命、あなたのできる限りの努力をしなさい。そうすれば、観る人もきっと分ってくれるから」と励まされ、「吉永小百合という名前が負担にもなっていたので、その人(筆者注:フジテレビのディレクター岡田太郎)と結婚して一年間、仕事を休むことにしました」という。そうした経緯もあるのだろう。現在はテレビにも稀に出演することはあっても、基本的に映画を主戦場にしている。その理由を吉永は「私は不器用ですから、映画と両方はやれない」「テレビは、瞬間の面白さだと思うんです。素晴らしいドラマはありますけど、五十年は残らない」と語っている。

まさにそれこそがテレビの特性のひとつだろう。公開まで時間をかけて撮る映画と比べるとテレビは刹那的だ。それ故、出演者の一瞬一瞬の輝きを映すことも出来る。即ち、「旬」を捉えることがテレビの強みなのだ。

19歳のヒロインたち

本誌はこのように「時代のヒロイン」の肉声を伝えているが、なぜか「19歳」という名実ともに大人になる直前のタイミングで直撃することが多いのが面白い。たとえば1993年2月号の宮沢りえ。「十九歳の引退宣言」と題されている通り、貴乃花との婚約を発表した時期。「わたしだってまさかこんなに早く『この人』っていう相手が現れるとは想像してなかったんですけど、もうお巡りさんも止められないくらいの猛スピードで決めちゃいました(笑)」と瑞々しく語り、「わたしはその時の気持ちをいちばん大切にしたい人だから、計画ってなんか馴染まない」と彼女らしい言葉を綴っている。

広末涼子も19歳の時に本誌に登場した(1999年9月号「ヒロスエ19歳「秘密」を公開します」)。早稲田大学入学で騒動になっている時期だ。「高知は私にとってとっても大切な町です。友達もたくさんいるし」などと今と変わらない地元愛を語り、「十八歳の時はたしか朝まで、ドラマの録りがあって、そのまま学校に直行。終業式だったかな。友達からバースデイカードをたくさんもらいました。/十七歳の時は、ドラマ『ビーチボーイズ』のロケ先のホテルに友達が泊まりにきてくれて、服のままみんなで海に飛び込んだ」などと青春の煌めきを感じさせるエピソードを明かしている。

さらに広瀬すずも20歳になる直前に「二十歳になったら、これまでの自分を変えてみたいんです。十代はひたむきな女の子の役が多かった。あとは、少し影はあっても、根は真面目で優しい役とか。でもこれからは、『本当に嫌な奴だな』と思うぐらい、どうしようもなく捻くれている女性とか、わたしのイメージが一変するぐらいの役を演じてみたい」(2018年4月号「二十歳で自分を変えてみたい」)と決意を語っている。彼女たちの揺れ動く一瞬の瞬きが記録されている。

広末涼子

1994年8月号 「ホームドラマ全盛」の仕掛け人 久世光彦/柴門ふみ/大多亮

そんな彼女たちの魅力を引き立ててきたもののひとつがテレビドラマであることは間違いないだろう。本誌では元TBSの演出家・久世光彦、ドラマ化された原作を多く描いている漫画家・柴門ふみ、フジテレビのプロデューサー・大多亮という異色の組み合わせでドラマについて語る鼎談が実現している。

そこで久世は、ドラマにとって役者がいかに大事なのかがわかるエピソードを語っている。不朽の名作『時間ですよ』(TBS)について、自分の世界観とは「全然合わないなあと思ってやってました」とドラマ史を揺るがしかねない発言をした上で、「でもこっちも商売だから、どこかで自分をノセなきゃいけないでしょう。僕の場合、そうなったら役者に没頭してましたね。『時間ですよ』の時は、堺正章と悠木千帆(筆者注:樹木希林)の絡みに惚れて作っていたんじゃないかな、という気がするし、『寺内貫太郎一家』になると、亜星さんを中心としたグループショットの俳優群に熱かったかなという記憶はある」と。

この話に大多も同調し、「たまたま自分がやりたいと思っていることにハマってくる女優さんっているんですよね。僕の場合では、鈴木保奈美なんか完全にそのパターンだった。『東京ラブストーリー』の主人公の赤名リカみたいに、ウエットじゃなくて、強く生きているんだけど切なく、さみしそうに見える女性を描きたいな、と思っていた時に、彼女が見事に演じてくれた」と。そうして時代のヒロインやヒーローが生まれていったのだ。

「マイナーは絶対ダメ」

大多は「民放って、どうしても視聴率優先だから、どんなにいい番組でも趣味性が強すぎると切られちゃう」とテレビの特性を語った上で、それを嘆くわけではなく、逆に「折角作った番組なのに深夜の放映じゃあまりにもさみしい」と視聴率での勝負を余儀なくされるゴールデンタイムへのこだわりを口にすると、久世は「僕が大多さんを好きなのはメジャー一本槍だからです。マイナーは絶対ダメ」と共感を寄せる。さらに「こういう言い方は危険だけど」と前置きしながら「大衆の鼻面を引き回すみたいなね、そういう力と下品さがないとテレビのプロデューサーってだめですよ」と主張するのだ。

この記事が掲載された1994年はいわゆるトレンディードラマブームは落ち着いたものの、フジテレビがドラマでも好調。実際、トレンディードラマ登場以前は、各局ともドラマ志望者は低調でTBSでは「長いこと報道が一番人気」(久世)、フジテレビでも「ずーっとバラエティでした」(大多)と言うが、ドラマ制作志願者が急激に増加したという。

93年には野島伸司脚本の『ひとつ屋根の下』(フジテレビ)が高視聴率を獲得している。これを受けてか、94年の夏ドラマでは大多の『グッドモーニング』、久世が日本テレビで演出した『お玉・幸造夫婦です』、テレビ朝日の『大家族ドラマ 嫁の出る幕』と同じ木曜日にホームドラマが3本並ぶという状況だった。しかし久世は「別にトレンディードラマが飽きられてホームドラマへ戻った、なんて意識はない」と言う。柴門も視聴者の立場から、トレンディードラマとホームドラマは「正反対のものではない」と指摘。「普通の人々の些細な日常」を描く点では同じだと論じる。そんな中で大多は「最近特に脚本が重要になってきてるんですね。今は脚本家の時代」だと語る。

脚本家不在の鼎談でそうした結論になるのが興味深い。日本のテレビドラマ界では「脚本家の時代」が何度か到来しているが、宮藤官九郎や野木亜紀子らが脚光を浴びる現在もその傾向は続いている。この頃は野島伸司が全盛。頭角を現してきていた三谷幸喜や坂元裕二は今もトップランナーとして活躍している。

1990年8月号 ドラマは人間を鍛える 山田太一

先の鼎談で柴門が「山田太一さんのドラマと向田邦子さんのドラマを見るのが女子大生にとってトレンディーでした」と振り返る通り、最初に「脚本家の時代」を作ったうちのひとりが山田太一だろう。山田は本誌で、舞台や報道・ドキュメンタリーと比較することでテレビドラマが持つ力と魅力を論じている。山田は、テレビドラマを書く際、「なるべくストーリーを少なくしちゃおうということを自分の課題にした」という。なぜなら視聴者が物語ばかりを気にしてしまい、人間の心理描写を見逃してしまいがちだからだ。

舞台と違いテレビは客の反応がダイレクトに見られないから不安だと語る山田だが、一方で「現実が舞台より物をいってしまう」のがテレビドラマの特性であり「生の皮膚であるとか、そういうものが映る」のがおもしろさだと言う。

テレビはすべてを映す。台詞以上のものを視聴者は画面から感じ取ることができるのだ。映像の力によって、「一人の人間が言葉で書いたもの、たとえば小説などがなかなか到達できない複雑さを、一瞬にして手に入れたり出来る」のだと。

「こういうことが言いたいのだと答えられるようなドラマを書いても仕方がない。/主張したいことが明確なドラマは、大抵大ざっぱになりがちです。こういうことがあった、とそれをいいとか悪いとか判断せずに、まるごと捉えるようなドラマがいいドラマだと思っています」

山田太一

この頃は『ニュースステーション』(テレビ朝日)全盛期。社会も激動の時代を迎え、ドキュメンタリーやニュースのほうがおもしろいとよく言われていた。それに「ぼくも、くやしいけれども賛成せざるを得ない」と同意しつつも山田は、テレビカメラを向けてインタビューしても、「本当の現実を聞くことができるかというと、まず聞けません」と指摘し、「人間はもっといろんなおもしろいものを秘めているんじゃないか、そういうものをとても知りたい」と語った上で、「ニュースやドキュメンタリーが立ち入れない、となれば何が立ち入れるかというと、フィクションだと思う」「逆にフィクションというものを手放したら、我々は本当の現実を語るチャンスを失ってしまう」と主張するのだ。

一方で「現実を捉えるだけがドラマではない」とも言う。「夢を描くのもドラマの楽しさ」だと。『ニュースステーション』も「結局あれは現実を知りたくて見るんじゃなくて、周りの現実ではないものを見たいわけ」と持論を展開した上で、「だから、うまいウソをつくことの楽しさ」があると言う。「ウソをつきたいんですね。現実だけじゃイヤなんですね。現実だけでやっていけるほど現実が楽しくない」のだと。山田太一のこの論はドラマの豊かな可能性を示すドラマ論であるとともに、テレビや報道をめぐる社会批評としても秀逸だ。

2019年7月号 NEWS23キャスターの秘密 田原総一朗/小川彩佳

本誌にはもちろん「報道」の現場の肉声も記録されている。たとえば、「師弟対談」と題された田原総一朗と小川彩佳の対談だ。小川はテレビ朝日に入社して最初に担当したのが、田原が司会を務める『サンデープロジェクト』であり、退社直前にはBS朝日の特番『田原総一朗の全力疾走スペシャル~さらば平成、新元号ニッポンを変える!~』でナビゲーターを務めた。つまり小川のテレ朝局員人生は「田原さんに始まり、田原さんで終わった」と自身が表現している。そんな小川がフリーとなりTBSで『NEWS23』のメインキャスターに就任したタイミングで行われた対談だ。小川は「サンプロで田原さんに徹底的に教えてもらった」「本当に千本ノックのような日々でした」と述懐する。

コーナー終了際に「小川さん、どう思う?」と田原から感想を求められると、最初は新聞の社説のような背伸びしたことを言ってしまっていたという。すると「そんなこと聞いてるんじゃないんだよ!」と田原に話を遮られてしまうこともしばしばだった。けれど、ある日の回で痴漢冤罪被害に遭った男性に田原がインタビューした時、小川が急にぼろぼろと涙をこぼした。その時のことを小川はこう回想する。

「本当にお恥ずかしいくらいの大号泣で……。アナウンサーとして感情を抑えられなかったことに落ち込んでいたら、田原さんに声をかけていただきました。『素直になることを怖がらないで。それが一番伝わるんだから』と」

田原は小川を「非常に率直に『面白い』『悲しい』『腹立たしい』といった感情」を出すことができると評価する。そんな小川は田原との仕事を通じて「テレビでは言葉が全てではない」ということを学んだという。これに田原は「そう。これがテレビの面白いところなんだ」と我が意を得たりといった面持ちで答える。「活字媒体だったら、言葉が表現の全てになりますが、一方のテレビは、言葉は表現のワン・オブ・ゼムです。その人の表情や体の動き、言葉の発し方で意味合いが変わってくる」のだと。山田太一が語ったテレビドラマの特長とほとんど同じことを報道の現場にいる田原や小川が語っているのがとても興味深い。

田原総一朗と小川彩佳

2006年10月号 テレビの品格を問う 永六輔/黒柳徹子/久米宏

山田太一や田原総一朗らが語るようなテレビの持つ、すべてを映す映像の力を、テレビは「映像だけで補おうとする」と否定的に語るのは黒柳徹子と久米宏を相手に鼎談した永六輔だ。「しかも『面白さ』という尺度しかあてはめようとしませんね。災害報道でも、著名人のスキャンダルでも、その点では一緒。いつの間にか、スタジオが法廷のようになって、物事を裁こうとしている」と続ける。さらに「その嚆矢は、久米さんの番組だったんだけど」と目の前の久米宏を、笑いながら刺していくのだ。

久米は永の第一印象を「とにかく怖い人」だと語り、会うたびに「ナンダッ、まだ『オクリッパナシ』をやっているのか」と叱られると明かす。「オクリッパナシ」とは「送りっ放し」、つまり「テレビ放送」のことだ。

前述の通り、永はいち早く、ごく一部の例外の番組を除いてテレビ出演から離れる決意をした。ある番組の「傲慢さ」を見て、「テレビという世界の向う見ずな部分というか、怖さ」を感じ、「しかるべき立場の人にチェック能力がない」と思うことが多くなったのがひとつの理由だという。

「今のテレビは下品だと思う」と断罪する永だが、黒柳は永に「黒柳さんが出続けている限り、日本のテレビはまだ大丈夫」と言われて嬉しかったと振り返る。その真意として永は「あなたは品格のない世界を、自ら築き上げた品格で支え続けてきた、数少ない人」と黒柳を評すのだ。

そんな黒柳徹子は2016年1月号「昭和のテレビは面白かった」で、芸歴=テレビの歴史と言っても過言ではない自らの芸能人生を振り返っている。オペラ歌手になりたいと夢見ていた少女が、それがなにかもわからないまま「テレビ」の世界に入り、60年以上が経った。

ここで黒柳は「テレビの創成期を知る者としては、なんだか昔のほうが一生懸命だったようにも思います」「現在のように『この内容ならウケるだろう』といった上から目線の感覚はなかった。自分たちが本気で面白いと思える番組を一生懸命につくれば、視聴者の方たちにもよろこんでもらえるという考えだけだった」と語っている。これはマーケティング全盛の現在のテレビへの強烈なアンチテーゼといえるだろう。

生放送は常に真剣勝負

彼女が活気と自由さに満ちあふれた当時のテレビの例として、当時最年少となる25歳で紅組司会を務めた1958年の『紅白歌合戦』(NHK)の思い出を語っている。この年は新宿コマ劇場が会場だったため、有楽町の日劇などと掛け持ちで出演する歌手が、いつ到着するかわからない。ようやくパトカーに先導されて車が到着しても「女来ました!」と性別だけで誰が来たかも分からない。仕方なく「次はこの方です、どうぞ!」とステージに送り出すデタラメっぷりだ。

ちなみに1998年1月号「紅白歌合戦 いまだから話そう」では、高橋圭三、鈴木健二、山川静夫という歴代『紅白』司会者たちがその舞台裏を語っている。山川と黒柳が司会を務めた1982年に視聴率が69.9パーセント。初めて70パーセントを切り、「山川もマンネリになったから替えようという声が出て」鈴木に白組司会が交代になったというエピソードには、50パーセントを下回るのが珍しくない今とは隔世の感がある。鈴木はこの時、独自に『紅白』の印象を調査し「善男善女ばかりが登場する番組」だと分析。それでは飽きられると自ら「悪役」になることを決意。「私が叩かれれば叩かれるほど、視聴率は上がるだろうって計算し」歌手ごとに衣装を替えるなどの自己演出を過剰に加えると「予定通り叩かれ」たが、視聴率は71パーセントに持ち直したという。

他にも、現在は前奏中に司会者が曲紹介をするのが当たり前だが、かつては「作曲家に対する冒涜(ぼうとく)」だと考えられていただとか、「昔は紅白それぞれが歌以外の余興に何をやるのか、内緒にしあっていた」だとか、「スポーツ以外で外から中継をしたのは、テレビでは紅白が初めて」といった興味深い裏話が語られている。出演者がタクシーで会場に向かっている途中で都電と衝突する事故を起こしてしまい、急遽、会場近くに住んでいた越路吹雪にピンチヒッターをお願いするといった“事件”もあったという。

そんなハプニング満載の『紅白』でも黒柳徹子は動じずに対応することができた。なぜなら、当時はドラマも含めすべてが生放送。アクシデントは慣れっこだったからだ。だからこそ黒柳は「テレビは生放送に限る」と考えてきた。「録画番組にない緊張感やハプニングの面白さがありますし、常に真剣勝負ですから番組の質は格段に高くなる」からだ。そんな思いから『徹子の部屋』(テレビ朝日)も録画番組であっても編集を一切入れない、いわば疑似生放送のスタイルを採っているのだ。

「視聴率」が重視されるようになってからテレビが変わってしまったと嘆く黒柳だが、「テレビとは『見合い結婚』をしたようなもの」と表現しつつ「いろいろありましたけど、一つ言えるのは、後悔はないということだけ」と胸を張るのだ。まさに黒柳徹子は「テレビ」そのものを体現した存在だといえるだろう。

左から久米宏、黒柳徹子、永六輔

1969年12月号 低俗番組でなぜ悪い? 細野邦彦

先の鼎談で久米は「テレビとラジオを比べれば、ラジオの方が上品かもしれません」と永に同調しつつ、「たしかにテレビには下品な部分があるのも事実ですが、それこそがテレビの特性でもある」と語っている。その特性をもっとも体現したテレビマンのひとりと言えるのが元日本テレビのプロデューサー・細野邦彦だ。『コント55号の裏番組をぶっとばせ!』(日本テレビ)を制作し、高視聴率と引き換えに「低俗番組」の烙印を押され、悪評を一身に浴びることになった彼は、自分をベトナム戦争のジェット・パイロットになぞらえ、「私は、敵地を爆撃してこいと命令されたから、いわれた通り実行するまでだ。(略)攻撃にあえて原爆を使うのも、敵の戦力が、こちらの七倍もあるという状況では、手段を選んではいられないからだ」「この戦争には何が何でも勝たねばならない。やり方がどうの、手段がどうの、平和がどうのといった問題は、戦争が終った時点で、上の方の偉い人たちの間で処理すべきことだと思う」と作り手としての自身の心境を語っている。

番組が放送された枠は日曜夜8時。この頃は「銀座四丁目」などと形容されていた。番組タイトルが指す「裏番組」はもちろん天下の大河ドラマである。「銀座四丁目で勝負するということには、リスクを伴うとはいえ、制作担当者として大いに魅力があった。(略)ここ一番という時に真価を発揮できるのが真のプロ」という意気込みで番組を立ち上げた。手段を選ばない彼が考え出した武器が「野球拳」だったのだ。「初めから『裸』を売り物にしようなどとは決して考えていなかった」というが、「しかし、『裸』が番組を左右する決め手になるであろうことは容易に予見できたし、事実また、決め手の一つとなった」と認めている。結果、当然のごとく「子供が真似をして困る」などと苦情が殺到。今で言う大炎上だ。そんな苦情に対し、「愚かしく思えるのは、自分が親として子供の教育やシツケに、まるで自信のないことを問わず語りに白状していること」とまったく意に介さない。「『視聴率』なる怪物が、大幅に味方をしてくれるという裏付け」がある彼は、「近頃、こういった、悪いことはすべてテレビのせいにしてコト足れりとする無責任な親が多過ぎる」と真っ向から主張するのだ。やっていたことの是非はともかく、クレームを恐れず自分の信念を貫く気骨は、「コンプライアンス遵守」の名のもとに過剰に自粛することが少なくない昨今のテレビマンが見習うべきものかもしれない。

さらに細野は「低俗番組」という曖昧な言葉の定義を問う。「『低俗』を『大衆』という言葉に置き換えてみれば、意味がいくらか通じてくるのではないだろうか」と。「幅広い大衆層を対象としなければならないテレビそのものが、いわば『低俗』」、ならばテレビは宿命的に「低俗」にならざるを得ないものなのだ。つまり、テレビはその時代の大衆の映し鏡といえるに違いない。

1991年2月号 視聴率3%以下の番組をつくれ 島桂次

出演者である黒柳徹子や制作者である細野邦彦の肉声からも「視聴率」という怪物が、良くも悪くもテレビの現場に多大な影響を与えているのがよくわかる。では、テレビ局のトップはそれに対しどのような考えを持っているのだろうか。1989年にNHKの会長に就任し、その剛腕で改革を次々に実行し、「NHKのドン」と呼ばれた島桂次の肉声を『文藝春秋』は収めることに成功している。

ここから先は

文藝春秋digital

月刊誌『文藝春秋』の特集記事を中心に配信。月額900円。(「文藝春秋digital」は2023年5月末に終了します。今後は、新規登録なら「…