「五輪強行」科学は政官に歪められた|辰濃哲郎

専門家たちの警告を骨抜きにしてきたこの国の権力中枢――。/文・辰濃哲郎(ノンフィクション作家)

パンデミックにおける専門家

どうやら、東京五輪・パラリンピックに突入しそうだ。専門家の五輪におけるリスク評価発言に対して、閣僚から「自主研究」「別の地平」の批判が飛んでいた。そもそもパンデミック時の政策決定システムを紐解くと、これら政治家の発言がいかに稚拙なものだったかが、よくわかる。専門家集団が旧態依然とした政官を向こうにもがいてきた1年半を振り返ってみると、次なるパンデミックを悲観視せざるを得なくなる。

新型コロナウイルスのパンデミックにおける専門家のあり方を探るうえで、キーワードになる言葉が、11年前の議事録にある。

2009年に起きた新型インフルエンザの流行の翌年、当時の対策を検証する厚生労働省の「新型インフルエンザ対策総括会議」が開かれた。

最終報告書を練り上げるために10年6月に開かれた第7回総括会議でのことだ。今回の新型コロナ禍で専門家集団の要を担う尾身茂地域医療機能推進機構理事長(当時は自治医科大学教授)が繰り返し主張したフレーズが議事録に残っている。

「専門家が、専門家としての議論を十分し、技術的、公衆衛生学的な考えを示すことが非常に重要です。しかし同時に、実はこの公衆衛生対策は国民、社会全体に対して政治的・社会的・経済的な強いインパクトを起こすから、そういう意味で最終的な決断は、政治家、厚生労働大臣などが判断せざるを得ません」

専門家が独立した立場で分析・評価に基づく提言をし、政治家が決断する。WHO(世界保健機関)で長く世界の感染症対策に取り組んできた尾身氏が示した、パンデミック時の政策決定システムの要諦だ。だが、硬直化した官僚組織や様々な思惑で動く政治家には受け入れ難いようだ。

案の定、報告書原案を作成した厚労省事務方の反応は鈍かった。原案には当初、こう記されていた。

「国における意思決定プロセスと責任主体を明確化するとともに、医療現場や地方自治体などの現場の実情や専門家の意見を的確に把握し、迅速かつ合理的に意思決定のできるシステムとすべきである」

責任主体を明確化すると言いながら、専門家がどのように「意思決定プロセス」に関わるかの具体的な記述がない。尾身氏は何度も、ここに要諦の趣旨を「書くべきだ」と主張したが、議論は分散して記述は一切、変わらなかった。

分科会の尾身茂会長

科学的スポークスマンが不在

実は、この議論には伏線があった。2か月前の10年4月に開かれた第2回総括会議で、朝日新聞科学担当の編集委員だった浅井文和氏が特別ゲストとしてスピーチをした。ここで、政府の対策に苦言を呈した。

「政府の情報提供はひどくないか?」

いまは東京大学大学院医学系研究科の博士課程で、ヘルスコミュニケーションを専攻している。その浅井氏を訪ね、真意を尋ねた。

新型インフル流行当時、厚労相だった舛添要一氏による記者会見や、厚労省の事務方によるブリーフィングは頻繁に開かれていた。事務方には医師の資格を持つ医系技官もいたが、感染症の専門家ではない。専門家会議もあったが、会見など表舞台には登場してこなかったと、浅井氏は記憶している。

ウイルスの特徴や感染性や病原性など科学的な知見に裏付けられた情報は、ほとんどなかった。

そこで頼ったのが、WHOやCDC(アメリカ疾病予防管理センター)の会見だ。とくにWHOのインフルエンザ対策の責任者ケイジ・フクダ氏が、連日のように電話会見をしてくれた。世界中の記者に向けて科学的な側面から解説し、質問にも丁寧に答えていた。時差があるので深夜に行われる会見を、記者が交替で聞き続けたという。

総括会議の議事録に、浅井氏の発言が残っている。

「厚生労働省の記者会見とか、そういうところでいろいろと情報提供してくださったことは感謝しているのですけれども、では、日本のケイジ・フクダさんは一体だれなのでしょう。事実を客観的に、正確に、科学的に責任を持って答える人が日本にいらっしゃったのだろうかと。なかなかそういうスポークスパーソンは見えてきませんでした」(要約)

浅井氏は、ふだんから取材の感想を日記風にパソコンに打ち込んでいた。そのメモを見返して、総括会議で読み上げたのが「日本政府の情報提供はひどくないか?」だった。

この日の会議には、厚労省から感染防止対策などのリーフレットやホームページのコピーなどが参考資料として提出されていた。40ページ近い分厚い資料だ。広報は万全だったことを示したいようだ。

だが、浅井氏の言う情報提供とは、こういった広報のことではない。専門家が分析した科学的な情報が、正確な記事を書くうえで大切だと言いたいのだ。幸い、死者数は少なかったが、浅井氏は科学的スポークスマンの不在という、パンデミック対策の欠陥を指摘したわけだ。

第7回総括会議で、岩田健太郎神戸大学教授が、このスポークスマンの不在について厳しく迫っている。長いので要約する。

「WHOが行っていたようなサイエンティフィックなスポークスマンを誰がするのか。この問題を抜かしては、今までの会議の議論がチャラになってしまうので、そこは書き入れるべきだと思います」

ところが、これも厚労省にはぐらかされてしまう。文言は修正されることなく、原案のままだ。

「パンデミック時に、分かっている情報を国民に対して公開するとともに、専任のスポークスパーソンを設けることにより、複数の情報が流れないよう、また、仮に誤った内容の報道がされた場合には正しい内容を伝えることができるように、広報責任主体を明確化するとともに、広報内容の一元化を図るべきである」

岩田氏や浅井氏が指摘していたのは、専門家が科学的な知見を国民に説明するスポークスマンだ。だが、厚労省は、国民に周知する「広報」と一緒くたにして片付けようとしている。的外れで乱暴なまとめ方だ。

今回のコロナ禍における専門家集団の軌跡を追うと、11年前に総括会議で危惧された問題が、いまにつながっていることに気付く。

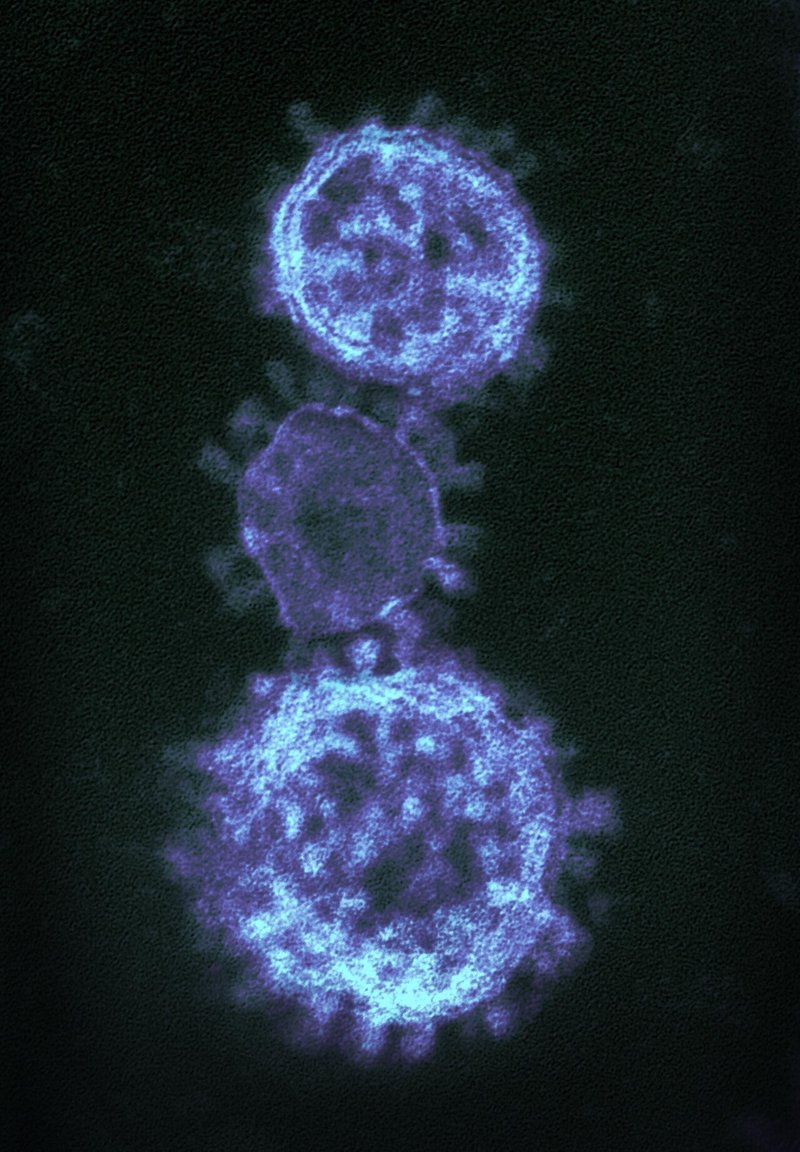

新型コロナウイルス

切迫感のない役所的メッセージ

新型コロナウイルスの感染者が乗船していたクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」が横浜港に寄港した直後の昨年2月4日、厚労省は公衆衛生などの医療分野の専門家を集めたアドバイザリー・ボード(ADB)を省内に設置している。そのADBを母体にして、政府の対策本部の下に専門家会議を置いた。座長には国立感染症研究所(感染研)の脇田隆字所長、副座長には尾身氏が就いた。

当初から今のように専門家会議としての会見が開かれていたわけではない。厚労省からテーマが示され、専門家の意見を集約する形で国民へのメッセージが発せられていた。専門家の生の声は、国民にはなかなか届いていなかった。

例えば2月19日の専門家会議では、大規模イベント開催の是非が諮られた。会議の議事概要を見ると、様々な意見が飛び交っている。

「クリティカル(重要)なもの以外の不要不急なイベントであれば延期等を考えてもらう方がよい」「職場の集会や飲み会等を注意すべき」

専門家らの危機感が窺える。これを受けた厚労省は翌日、ホームページに「イベントの開催に関する国民の皆様へのメッセージ」をアップしている。だが、そこからは切迫感が感じられない。

「感染の広がり、会場の状況等を踏まえ、開催の必要性を改めて検討していただくようお願いします」とし、手洗いの推奨、消毒薬の設置を呼び掛けている。科学的な知見など具体性に欠け、いわば「広報」のような文書だ。

感染研のHPには、科学的な情報がアップされているが、閲覧するのは専門家かメディアにほぼ限定される。国民には、なかなか届かない。

そして24日の第3回専門家会議を前に、専門家が動いた。国民に向けて独自の「見解」を公表する試みだ。北海道では感染拡大が続き、全国でも感染経路不明の事例が頻発していた。感染拡大のスピードを抑制する必要がある。そのためには、ここ1~2週間が瀬戸際だという認識を国民に知らせるべきだと考えた。

官僚との確執

ところが、ここで厚労省が立ちはだかる。

ここから先は

文藝春秋digital

月刊誌『文藝春秋』の特集記事を中心に配信。月額900円。(「文藝春秋digital」は2023年5月末に終了します。今後は、新規登録なら「…