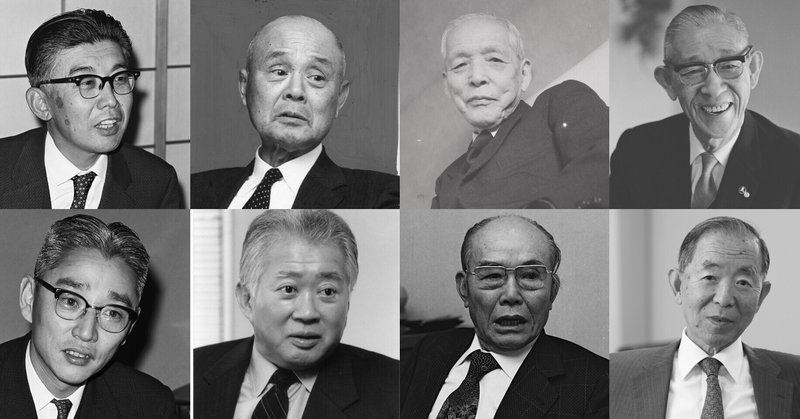

楠木建 文藝春秋が伝えた経営者の肉声 松下幸之助、本田宗一郎、小林一三、井深大……

松下幸之助、本田宗一郎、小林一三、井深大……。本質を衝く言葉にこめられた知恵と洞察。/文・楠木建(一橋ビジネススクール教授)

※引用文の表記の一部を現代風に改めています。以下同。

楠木氏

「だれが裸で泳いでいたか」

「タイムマシン経営」という言葉があります。「未来は偏在している」という前提で、すでに「未来」を実現している国や地域(例えばアメリカのシリコンバレー)に注目する。そこで萌芽している技術や経営手法を先取りし、それを日本に持ってくることによってアービトラージ(差分)を取る戦略です。

この論理を反転させると、面白い視点や知見が得られるのではないか——こうした発想で、しばらく前に『逆・タイムマシン経営論』という本を書きました。その狙いは、複雑に変化していくビジネスの背後にある本質を見抜き、大局観を会得するための知的作法を提示することにあります。

ありとあらゆるメディアが最新の情報を日々大量に発信しています。そこでは「AI」「DX」「ESG」「ジョブ型雇用」といったバズワード(流行り言葉)が飛び交っています。バズワードがバズワードになるのは確かに理由があることです。しかしその一方で、旬の言説ほどその時代特有のステレオタイプ的なものの見方に支配され、議論が表層的で浅薄なものになりがちです。情報の受け手の思考や判断にもバイアスがかかり、しばしば意思決定を狂わせます。これを「同時代性の罠」と呼んでいます。

「潮が引いた後でだれが裸で泳いでいたかが分かる」——投資家ウォーレン・バフェットの名言です。過去の記事であれば、同時代のノイズがすっかりデトックスされ、本質がむき出しになっています。タイムマシンに乗って過去に遡るに若くはなし、というのが筆者の見解です。

『文藝春秋』には膨大な記事の蓄積があります。この100年の経営者の肉声の変遷を振り返ると、日本が経験してきた変化の大きさを改めて痛感します。

アメリカ頼みを嘆く

「電力の鬼」こと松永安左エ門は、1955年2月号の「世界に学ぶ日本の復興」という論文でドイツと日本の戦後復興の格差を嘆いています。

敗戦後のドイツは日本よりもひどい目に遭っている。東と西に分けられ、あらゆる工場は破壊され、機械という機械はすべてロシアに持っていかれてしまった。そういう中でドイツは感嘆すべき復興を遂げている。瓦礫の中で新しい機械をつくり、破壊された工場を復活させ、経営者も労働者も一致団結して難局を切り抜けようとしている。それに対して、日本はどうか。いつまでもアメリカに頼り、経営者も労働者も再建の意識が薄い。注目すべきは、ドイツの合理主義だ。援助資金をいかに有効にドイツの復興に充てるかを「マーシャル・プラン省」で集中的に計画し、実行している。「日本が1955年から見返資金で道路をつくるとか、愛知用水をつくるといっていることに比べると、如何にドイツが最初から経済復興に腰を据えて計画を樹(た)てていたか、ということがわかる」「日本人のゆきあたりばったり主義を合理主義におきかえざる限り日本を隆盛にすることは困難だということである」

1960年代に入っても、「所得倍増の二日酔い」(1961年12月号)で松下幸之助(当時、松下電器会長)は、「自力で発展してきたのではなく、ほとんど他力本願である」「金をもらい、技術を導入し、経営の方法や考え方までも教えられ、いまなお注意されつつある。そういう状態の中で日本が今日こうなった、ということをすっかり忘れてしまって自力でやってきたような錯覚を起した」と、日本の厳しい現実を直視しています。

貿易自由化という戦争に入るには、現在彼我の戦備には非常な差がある。そういう状態では、私はこれはこの前の戦争以上の惨敗を喫すると思うのです。(中略)戦争にあたってもつところの道具、これはみんな鈍刀です。それにひきかえ、向うは名刀を持っているのです。しかし鈍刀でも腕がたつならよろしい。けれども、経営はどうしたらいいかということをいまだに教えてもらっている段階です。腕も向うのほうが名人です。名人が名刀をもち、腕のにぶいものが鈍刀をもってやる、これはあきません。これがいまの日本の現状なんです。

70年代に入ると、論調は変わってきます。日本が世界に向かって攻めていく中で、ベトナム戦争で疲弊した米国の貿易収支は悪化し、失業問題が深刻化していました。永野重雄(当時、新日鉄会長)は「“貧乏”はもう売物にならない」(1971年9月号)でこう言っています。

43年(筆者注・3年前)の日本は、19億ドルほどのドルしか持たなかった。町を歩くのに、財布のなかにはカツカツの金額しか入っていなかったにひとしい。それが3年後、4倍の現金を入れて歩いているというのが、今日の姿だ。しかもこの“成金”は、貧乏のクセが抜けずに、まだ「貧乏だ」を売りものにしかねない。(中略)商売とはいえ、自分の金(ドル)を取られた米国としては、日本の商売のやりかたに文句をつけたくなるわけで、我が国としては、そうした機微も考える必要があるようだ。

本質は簡単には変わらない

さらにその7年後になると、かつては欧米との雲泥の差を嘆いていた松下幸之助その人が「こと産業面に関しては、日本が完全にリードしており、向こうから学ぶべきものはあまりない」と言うようになり、「これからの日本にとって何よりも求められているのは、世界各国との共存共栄の精神だ」と、日本の「やりすぎ」に警鐘を鳴らすまでになりました(「不景気を活かす」1978年10月号)。その後のバブル崩壊を経て、日本経済は長い停滞期に入り、現在に至っています。

誰もが「本質を見よ」と言います。本質とは何でしょうか。辞書的には「物事の基底にある性質」「そのものの本来の姿」を指す言葉ですが、本質の一義的な特徴は「そう簡単には変わらない」ということにあります。

松下幸之助

この100年の日本経済は変化の連続でした。ところが、歴史の流れに目を凝らすと、多くの物事が変化していく中にも一貫して変わらないものが見えてきます。これがすなわち本質です。変化を追うことによってはじめて不変の本質が浮き彫りになる。この「変化の逆説」にこそ本質をつかみ取るカギがある、というのが逆・タイムマシン経営論の考え方です。

1955年6月号の「贅沢は敵ではない」という随筆で、井植歳男(三洋電機創業者)が面白い話をしています。当時、洗濯機には大別して二つの方式がありました。攪拌(かくはん)式と噴流式です。前者は大型の羽根を左右交互に回転させて水流を発生させる方式で、後者は洗濯槽の小さな羽根を高速回転させ、激しい水流を発生させて汚れを落とします。

井植は国内外の洗濯機を比較検討し、噴流式のほうがあらゆる点で優れているという結論に至ります。攪拌式は機械が大きくなり、原価が高くつく。故障も起こりやすい。洗濯に時間もかかる。現に、ヨーロッパ諸国では噴流式が主流になっていました。

ところが、アメリカではほとんど攪拌式が使われていました。万事合理的なアメリカがなぜ機械的に無理や無駄がある攪拌式を使っているのか。ここに井植は注目します。

彼の結論はこうです。アメリカでは「洗う」という行為の意味が日本やヨーロッパとは違う。汚れたから洗うのが貧乏国民の常識だが、アメリカの家庭では汚れようが汚れまいが、一日着たらとにかく全部一度洗濯機に入れる。たいして汚れていないから洗浄力は弱くてもいい。ゴシゴシ揉んで洗うような攪拌式は大切な服を傷めてしまうと考えがちだが、生活が豊かで、服を豊富に持っているアメリカ人には気にならない――。面白いことに、井植の考察から60数年が経過した今でも、日本を含むアジアでは噴流式が進化した渦巻式が一般的であるのに対して、アメリカでは攪拌式が依然として主流です。

この70年近く前の短い随筆は、ビジネスの一つの本質を浮き彫りにしています。すなわち、性能がいいかどうかは客が決める。商品やサービスの価値は顧客の使用文脈の中で初めて決まります。どんなにグローバル化が進んでも、顧客を取り巻く文脈には国や地域で大きな違いがあります。文脈から切り離してひたすら「良いもの」を追求すると、しばしば供給側の独りよがりに陥ります。ようするに「顧客の視点でやるのが商売」という当たり前の結論になるわけですが、いよいよ市場が成熟したいま、この商売の原理原則はますます重要になっています。

「去年今年貫く棒の如きもの」という高浜虚子の名句があります。目まぐるしく変化する時勢や時相を貫くものこそが本質です。以下では、文藝春秋が伝えた経営者の肉声の中から「貫く棒の如きもの」を厳選し、考察を加えていきます。

1935年10月号 映画劇場経営論 小林一三

1955年10月号 バタバタ暮しのアロハ社長

1985年6月号 企業トップの「わが決断」(訊き手 浅利慶太)「世界のホンダ」が二度泣いた話 本田宗一郎

1990年8月号 ソニーよ、何処へ行く 井深大

1965年11月号 会社は遊園地ではない 盛田昭夫

1998年2月号 わが社に首切り、定年制はいらない 美川英二

2000年6月号 「社長は給料なし」わが真意 丹羽宇一郎

1974年1月号 財界四天王の非常事態宣言 植村甲午郎/木川田一隆/永野重雄/桜田武

1935年10月号 映画劇場経営論 小林一三

阪急電鉄をはじめ、不動産開発、デパートから宝塚歌劇団や東宝などのエンターテイメント事業まで、数々の独創的事業を1代でつくり上げた小林一三。近代日本が生んだとてつもない経営者です。私見では松下幸之助に比肩します。

同時代を生きた小林と松下には多くの共有点があります。徹底して考える経営。人間の本性に対する洞察に基づいた大構想。そこから演繹的に出てくる事業展開。戦後の公職追放の経験。何よりも、2人は大衆の生活を大きく変えたイノベーターでした。

小林には常人とは違った景色が見えていました。思考の順番が逆だからです。鉄道事業にしても、鉄道が先にあって不動産開発が出てきたのではありません。そこに人が住めば、鉄道を利用するだろう——初めから住人の数とその生活の質に目が向いていました。鉄道事業は彼が理想とする都市開発の手段に過ぎません。

デパート事業への参入にしてもそうです。どのデパートもお客を集めるのにコストをかけている。小林は逆で、初めからお客がいっぱいいるところにデパートを作ればいいと考えます。これが梅田駅に隣接した「ターミナル・デパート」に結実しました。大衆相手だから、あくまでも薄利多売でいく。普通なら薄利だから多売しなければならないというロジックになる。ところが、小林の場合は、多売が初めからあって、だからこそ薄利でいいと考える。ますます顧客が魅力を感じて、多売への好循環が生まれます。好循環は優れた戦略ストーリーの重要な条件の一つです。

私は元来娯楽というものは、家庭に開放されなければならないという主張を持っているので、娯楽は家庭本位であるべきだと考えている。

娯楽を家庭本位のものとするには、どうしても安く、多勢で楽しみうるということを原則にしなければならぬ結果として、映画館にせよ、劇場にせよ1度に多数の観客を収容しうる大劇場によって営業しなければならぬ。1度に多数の観客を収容する事によって、観客各個人の負担額は減少するから、日曜日などには主人公が細君や子供を連れて映画を観に行くことも左程経済的の負担とならずに済み、家庭の全員が安い料金で座り心地のよい椅子で、しかも立派な劇場で、1週間に1度、あるいは1か月に2度という風に楽しむ事が出来るのである。そうすることによって、私は今まで映画館などへはあまり一家揃っては行かなかった人々をも、映画館の顧客とすることが出来、これが畢竟わが映画界の向上発展に向うべき第一歩であると考えるのである。

小林が設立した映画会社の東宝の経営も、伝統芸能の歌舞伎を興行している松竹の逆を行く発想に基づいていました。一流の役者、一流の劇場を使えば、これだけのお金がかかるから、それを払える人だけに来てもらうという松竹に対して、小林は大衆が払えるお金から逆算して映画や演劇を作りました。

小林一三

「パーパス経営」の手本

「映画劇場経営論」は、松竹をはじめとする既存の映画会社のやり方を痛烈に批判しています。大衆の支持で栄えるはずの映画産業が惨憺たる有様になっている。どこの会社も赤字を垂れ流している。だいたい劇場のキャパシティが小さすぎる。他社は映画館のチェーン方式を基盤としている。チェーンを維持するためには毎週映画を送らなければならない。1週間ごとに上映作品を変え、あとは地方のチェーン館に流していく。1週間しかもたないような粗製乱造では、いつまで経っても映画は娯楽文化にならない。もっと立派な映画を製作して、東京で半月は打てるような体制をつくる。同じ映画を長く打てれば本数は減り、製作費は低減する。そうなれば料金も安くなり、お客も増える。これが「映画をして大衆のものたらしめる方途」だと小林は言います。

繰り返して云うが、映画は未だ国民大衆のものではない。これを大衆のものとするのが我が映画業界に関係している人々の第1段階の仕事であり、映画が真に国民大衆のものとなった暁には、映画事業も次第に企業としての形体を具えて行くであろう。

小林には、自分の価値基準に照らした、あるべき社会についての明確なビジョンがありました。それは大衆が文化の中心にあり、文化を牽引する社会です。大衆の自由選択に基づく経済を理想とし、それを忠実に具現化するような事業を生み出しました。「パーパス経営」(企業の存在意義に基軸を置いた経営)の最上の手本がここにあります。

1955年10月号 バタバタ暮しのアロハ社長 本田宗一郎

四輪車事業への進出はもちろん、英国マン島の二輪車の「TTレース」での伝説的なホンダの優勝よりもさらに前、本田宗一郎が50歳のときの回想です。この記事の8年後、ホンダは軽トラックT360とスポーツカーS500で四輪車事業に参入を果たします。それと同時にいきなりF1レースに参戦しているのも凄いのですが、こうして時系列でみると、四輪車を始めたとき、本田がすでに50代後半だったということに改めて驚かされます。

16歳で東京・本郷の自動車修理工場「アート商会」に奉公に出たのを皮切りに、22歳で故郷の浜松に戻り、自動車修理工場を創業。「人間矢張り生きてる限り、自分の手で何かこしらえる、工夫し考案し、そして役立つものを作るべきだろう。他人様の作ったものを修繕するという、尻馬に乗った商売なんか、犬に食われてしまえ。自らの手で、頭で何か作ってやろう」と一念発起し、ピストンリングの工場に転業。精度の高いピストンリングで成功しますが、戦争で工場を焼失します。食べるために自転車にエンジンをつけた「バタバタ」をきっかけに、二輪車事業に乗り出します。この記事の年には二輪車生産台数で日本一になりました。

未だ私は、自らの人生を顧みるという、大袈裟なことの出来る年齢にはなっていない。人生50年、教訓もなく、劇的な波瀾もなかった。ただ平凡にオートバイのエンジンに取っ組み、他愛のない悪戦苦闘を続けてきただけである。しかし、それでいて、ただ一つ言えることは——それは、一本に打ちこめる仕事をし続けてきた、ただそれだけなのである。

波瀾万丈の半生を「波瀾もない平凡な人生」とさらっと言っています。それは本田の本心だったに違いありません。寝食を忘れ、親兄弟を忘れ、金銭を忘れ、名誉を忘れ、世俗の野心を忘れ、好きなことに思いっきり打ち込む。本田にしてみれば、好きなことをただひたすらにやってきただけのことでした。

まずは、こと程左様に、生まれついて誉められることをしたことのない私だったが、完全に魅入らせられ、参ってしまったものに自動車がある。小学校4年生頃、村に初めて動く車体が、青い煙を尻からポツポツとふきながら、通ったのである。

私はそのガソリンの匂いを嗅いだ時、気が遠くなる様な気がした。普通の人のように、気持が悪くなってではない。胸がすうとしてである。その耐まらない香りは幼い私の鼻を捉え、私はその日から全く自動車の亡者みたいに、走るその後を追っかけ廻した。金魚のふんだと笑われながら、自転車がすり切れる程、ペダルを踏み、自動車の後を追って、ガソリンの芳香をかぎ悦に入っていた。

道に油がこぼれていると、それに鼻をくっつけ、匂いを存分にかぎ、時間の経つのも忘れた。そしてその日のご飯の、何と美味しかったことか。

そのときから、いつか自分の手で自動車をつくり、運転して、思いっきりすっ飛ばすことが本田の最大の望みとなりました。そして、現実にその望みを実現したのです。

「仕事ができりゃいい」

彼は徹頭徹尾「好き嫌い」の人でした。この記事に限らず、文藝春秋に残された彼の記事や対談には、やたらと「好きだ」「好きになれない」「嫌いだ」「いやだ」「気に入った」「気に食わない」という表現が出てきます。

本田宗一郎

1985年6月号 「世界のホンダ」が二度泣いた話 本田宗一郎

売ったつもりだけれど、金が取れんのです。技術屋だから。つくることはやるけれど、金よこせって、どうも言いにくいんだな。遠慮するわけでもないのだけれど、なにか、こう、いやなんですね。(中略)どこかに、うまく金のとれる商売人がいないかなと友人に相談したら、商売上手な男がいて、多分遊んでいると思うからと紹介してくれた。それで、その人物に浜松のわが家まで来てもらって、うちの女房がつくったソバを2人で食いながらぼくの腹の内を話したわけ。

唯一無二のパートナー、副社長を務めた藤沢武夫との出会いでした。

これからは移動性が最大の問題になる。人間が簡単に移動できるということ、つまりスピードがすべてになる。これを仕事にしたいから手伝ってくれと言ったら、よしやろうって……。それで、本田技研という会社を百万円の資本金を出して作りました。

(出資比率を聞かれて)どうだったかな。そういうことがわからないんだよ。(笑)それに、どうでもいい。私は、仕事ができりゃいいんだもの。仕事ができて、金を取ってくれさえすれば食えるのだから、事は簡単なんですよ。(笑)(中略)

お金を取ってくれる人ができた。そうすれば、私は一生懸命もっといいものを作る可能性ができたわけなんです。藤沢が来てくれたら、やっぱり確実に売ってくれました。商売人は商売人ですよ。ぼくは本当に舌を巻いた。どうしたら、こんなにうまく金が取れるんだろうと思って、ただただ、感心しました。おかげで私は、ただ一生懸命仕事をやれば、みんなにも給料が払えるという安直なシンプルな考え方でいられたんです。

「藤沢さんが中心になって、商売というか、経営的な決断をされたとき、本田さんはどのような感想をもたれたのですか。たとえば、株式公開の時なんか……」という問いに対しても、「そんなのあったかな。おれ関係ない。(笑)」——自分が好きなことだけに集中していれば、会社がうまく回っていく仕組みをつくる。それぞれが好きで得意なことに集中し力を発揮し、それを結集して成果を出す。好きこそものの上手なれ——組織づくりの一丁目一番地です。

終戦直後の本田は、1年間何もせずに「毎日遊んで」いました。これからの世の中が分からなかったからです。

1年間遊んでいて、頭を冷やして、戦後民主主義というものの考え方をみていたんです。私には、民主主義というものがよくわかりませんでしたから。1年たつうちにわかるだろうというので、アルコールをドラム缶に1本買ってきて、友人を大勢呼んではそれを薄めてみんなで飲んで、ちょうど1年間で飲みつくしてしまった。(笑)(中略)1年で見事にわかった。民主主義がわかっていれば、私だってすぐ仕事をしていましたよ。ところが天皇制下の教育を受けていますから、すぐ民主主義といわれたって、わからないんです。世間がわからないのに仕事をするというのは、地盤のやわらかいところに物を建てるみたいなことだからやめた方がいい。

人間が大好物だった

経営者にとっていちばん大切な資質をひとつだけ挙げろと言われたら、筆者は「人間と人間社会についての洞察」と答えます。この言葉に本田の経営者としての真髄を見ます。

私は儲けたい、幸福になりたい、女房に内緒で遊びたいという、普通の男です。ただ、もし企業家として他人とちがうとしたら、人に好かれたいという感情が強いことでしょうね。

本田は技術もバイクもクルマも好きですが、それ以上に人間が大好物でした。このことが尋常ならざる人と人の世に対する本田の洞察力の基盤にありました。どうすれば社員がやる気になるか。どうすれば取引先が気持ちよく協力してくれるか。何よりも、どうすれば顧客が喜び幸せになるか——本田の思考と行動は常に深い人間洞察に基づいていました。

一流の技術者であった本田宗一郎は、それ以上に超一流の経営者でした。

1990年8月号 ソニーよ、何処へ行く 井深大

技術の本田、商売の藤沢——ホンダを世界的な自動車メーカーにした名コンビと双璧を成すのが、ソニー創業者の井深大と盛田昭夫です。2人を間近に見ていた大賀典雄(当時、ソニー会長)はこのように回想しています(1999年12月号、「私だけが見た盛田昭夫の『天才』」)。

2人の机は奇妙な形に配置されていました。デスクを斜めに向かい合わせ、イロハのハの字型にしてあるのです。左側に社長の井深さん、右側に専務の盛田さんが座っていました。2人はこうして四六時中、顔を突き合わすようにして話し合っていた。何をやるにも同じ部屋で、どちらが電話をかけても片方はその内容を全部聞いているわけです。よほど気が合わなければ出来ないことです。あのお二方は、13歳も歳が離れていたなんて思えないくらいに仲が良かった。どうしてあんなに気が合うんだろうと不思議に思うほどでした。社長と専務が一緒の部屋で何をやるにも即断即決でやっている。あの小さな執務室は、最も簡潔にして合理的な司令塔でした。

井深は82歳で取締役を退任し、経営の一線から身を引きました。そのときの記事にある肉声です。

「人のやってることはやるな。人のやらないことだけに集中しよう」というのが、その当時からの私のポリシーでした。あの時代、ラジオをこしらえれば食っていけるということはわかっていたんです。だけど、ラジオなら、よその会社がどこでもやる。

井深大

どんどん変えていかなければ

井深は日本になかったテープレコーダーに狙いを定め、戦後間もない1950年、初の国産機の発売にこぎつけます。これが裁判所や学校に売れ、経営はどうにか安定します。次に乗り出したのが、発明されたばかりのトランジスタでした。

トランジスタは1947年にアメリカで誕生した技術です。しかし、この技術が花開いたのは、日本の中小企業に過ぎなかったソニーが開発したトランジスタ・ラジオでした。1957年に発売された世界最小のスピーカーつきラジオの大成功が世界のソニーの基盤をつくりました。

コンシューマー・プロダクツ、つまり一般の消費者の人が使う市販商品を作る、というのが私のポリシーでした。プロ用のもの、あるいは役所に納める製品は作らない。

というのは、戦争中われわれは、ほとんど役所や軍のものばかり作ってたわけです。ところが軍には軍の、役所には役所の仕様書があって、その通りに作らなければならない。いくらいい発想をしても、勝手に改良するわけにはいかないんです。

ものを良くするためには、どんどん変えていかなければならない、というのが我々の強い発想です。スタンダードにとどまっていては、進歩はない。それができるのはコンシューマー・プロダクツしかないんです。

創業以来の大方針は不要

トランジスタの話を聞いた井深は、生まれたばかりで使い途もまだよくわからない技術をあくまでも「自分ごと」としてとらえています。芸大の学生だった大賀は、執務室で井深と盛田が英字雑誌を手にひどく興奮して話し合っているのを目撃します。

「大賀さん、大賀さん、こういうものがアメリカで今、話題になってるんだよ」と雑誌の写真やイラストを見せられたのを覚えています。その時、目に飛び込んできた初めて目にする奇妙な発明品こそ、20世紀最大の発明の一つといわれるトランジスタと名付けられた半導体でした。しかし、その時は誰もこの革命的な発明品の本当のすごさを認識していなかった。(中略)しかし、文献を読んだ井深さんは天才的なひらめきで「これをぜひ我々でやろうじゃないか。この原理を応用してまったく新しいラジオを作ろう」と思いつき、盛田さんは早速ライセンスを取得するために渡米するわけです。

(「私だけが見た盛田昭夫の『天才』」)

ソニーの中央研究所長を長く務めた菊池誠は、著書『日本の半導体40年』の中で痺れるようなエピソードを紹介しています。1953年頃、ニューヨークに渡った井深は、トランジスタの製造特許を持つウェスタン・エレクトリックの重役たちの朝食会に招かれました。何に関心があるのかと聞かれた井深は即座に「トランジスタでラジオをつくろうと思う」——周りがいっせいに笑いました。素朴な少年の夢物語を大人たちが面白がっているような様子だったと言います。

トランジスタは当時の最先端技術で、それだけにまだわかっていないことも多く、性能は不安定でした。それで民生品のラジオをつくるというのは、どうかしている——これが先進国アメリカの半導体業界の人々の反応でした。やめておいたほうがいい、と井深は何度も忠告されました。

敗戦国の無名の会社がなぜ世界を席巻する商品を作ることができたのか。「トランジスタはラジオだ」と決めた井深の意志がすべての始まりでした。

欧米では、最高のテクニック、最新の技術というのは、まず軍事用、業務用に使うもので、一般向けの商品には夢にも使うものじゃない、という観念がある。ところがこっちは、つい昨日、理論が生まれたようなものでも、商品の中に取り入れるということがザラなんです。

退任に際して井深はこう語っています。

私は、会社というものに、「こうすべし」とか「こうあらねばならぬ」といった創業以来の大方針みたいなものはまったく不要だと思うんです。そんな決まった形にとらわれないで、その時々の経営者が、自分の個性でひっぱっていけばいいと思う。次に別の人間が社長になれば、またその人の個性に従ってやっていけばいい。前の社長がこうやったから、それを引き継いで、なんてことはあんまり意味がない。どんな変化にでも対応できる人が経営者となって、どんどん会社を変えていく、それが一番、おもしろい特色というものが発揮できるんじゃないですか。

「ものを良くするためには、どんどん変えていかなければならない」という井深にとって、ソニーという会社もまた自分の生んだプロダクトでした。

1965年11月号 会社は遊園地ではない 盛田昭夫

井深が技術の天才であったのに対して、ソニーの事業拡張の前線に立った盛田昭夫は商売の天才でした。先に引用した1999年12月号の記事で、テープレコーダーからトランジスタ・ラジオに舵を切った当時について、大賀はこのように振り返っています。

ここからが井深さんの真骨頂で、そうなると他のことを何にも考えない。ついこの間までテープレコーダーの音を良くすることに異常なまでの情熱を持っていたはずの方が、テープレコーダーのテの字にも興味がなくなってしまう(笑)。(中略)そういう井深さんの性癖をいちばんよく知っていたのは盛田さんであり、井深さんの持っているものを最大限に引き出すためにはどうしたらいいかということをいつも考えておられました。実に素晴らしい女房役だったと思います。

井深さんは一つの研究に没頭しだすと予算なんてものは一切考えない方です。「予算」という言葉が一番嫌いで、「予算」というと、それこそ猛牛に赤い布を見せたように怒るんです(笑)。井深さんご自身もよく言われていましたが、盛田さんがいなかったら、ソニーは5回か6回倒産していたかもしれません。

経営者としての盛田昭夫は天才的な商売勘と電光石火のスピード、とりわけ決断するときの胆力に優れていました。「ソニーよ、何処へ行く」で井深は盛田についてこう語っています。

今でもよく覚えてるのは、彼がトランジスタ・ラジオの売り込みにアメリカに行った時のことです。ブローバという電磁式腕時計で有名だった会社があって、そこに盛田君がトランジスタ・ラジオを売り込みにいった。そうしたら何と「10万台買いたい」という。ただ、「『ブローバ』の商標をつけて売りたい」という条件があった。

我々は日本にいて、盛田君からのテレックスを読んで、「10万台と言えば、1年間ぐらいの仕事になる。フル生産しても、そんなにたくさんできるかな」と嬉しいやら、困るやら、ワイワイ言っておったんです。そうしたら次のテレックスが来て、「向こうは『ブローバ』の商標に固執するんで、断りました」

みんなで唖然としたことがありましたよ(笑)。

盛田昭夫

天才的な商売勘

1968年のCBS・ソニーレコード設立のときのことです。日本独特の決定の遅さと決定権の所在の曖昧さに辟易していたCBSは、日本コロムビアに見切りをつけて、ソニーに接近してきました。CBSがまず驚いたのは、最初にかけた電話に盛田がいきなり出てきたことでした。「お互い時間がないんだから、今日の昼御飯を一緒に食べないか」——その日の会食のわずか30分の間に、盛田は「よし、やろう」と合弁事業を決断しています。

盛田の天才的な商売勘はウォークマンの開発でも遺憾なく発揮されています。再び大賀の回想です。

最初に「アメリカに行く機中でクラシックを聴きたいんだよ」と言いだしたのは井深さんでした。井深さんが一人で音楽を楽しむためのものでしたから、録音機能は必要なく、ステレオで聴けるヘッドフォンを付ければ済む話でした。(中略)そこに盛田さんが顔を出したので、井深さんは「なかなかいいよ。ちょっと聴いてごらんよ」と言ったんです。どれどれ、とヘッドフォンを耳に当てた瞬間、盛田さんの目が輝き、「これは商売になる」と言ったことを覚えています。

盛田は徹底した合理主義者でした。1965年、ソニー副社長の当時、「会社は遊園地ではない」という挑発的なタイトルの論文で、日本の雇用システムを厳しく批判しています。会社は営利団体であり、お金をもうけるところ——単純明快にして、どの企業にも当てはまる根本理念であるはずなのに、日本のビジネスの世界ではこの原則があいまいになっている。「楽しい職場」は結構だが、遊びの楽しさと仕事の楽しさが混同されている。「これはもう、営利事業団体ではなくて、社会保障団体だと呼んでもいいのではないか」「これは、ひとつの頽廃ではないか」とまで盛田は言い切っています。

ジョブ型雇用と学歴無用論

注目すべきは、60年近く前のこの記事で、現在の「ジョブ型雇用」とほとんど同じ議論をしているということです。

ここから先は

文藝春秋digital

月刊誌『文藝春秋』の特集記事を中心に配信。月額900円。(「文藝春秋digital」は2023年5月末に終了します。今後は、新規登録なら「…