どうしてジャイアンツは東京にあるのか 門井慶喜「この東京のかたち」#12

★前回の話はこちら。

※本連載は第12回です。最初から読む方はこちら。

高校野球の発祥をまとめると、

大正4年(1915) 第1回全国中等学校優勝野球大会(主催・朝日新聞社)

大正13年(1924) 第1回選抜中等学校野球大会(主催・毎日新聞社)

ということになります。こんにち前者が「夏の甲子園」、後者が「春のセンバツ」と愛称されていることは断るまでもないでしょうが、とにかくこんなふうにして大(だい)新聞社がつぎつぎと全国大会をやりだすくらい、それくらい野球というスポーツが流行したのが大正という時代でした。

そうなると、もうひとつの社は何をしていたのでしょう。

読売新聞社はこのころ規模が小さかったのでしょうか。それとも野球には無関心だったのでしょうか。

どちらも違います。たしかに当時の読売は、朝日、毎日の併読紙というような位置づけでしたが、少なくとも東京市内では発行部数が両紙に肉薄していましたし、野球にも関心が深かった。朝日(東京朝日)がいっとき、

――教育の場には野球は必要ない。勉学がおろそかになる。

という主旨の「野球撲滅論」を展開したことは前回述べましたが、それへ果敢に反論したのは、ほかならぬ読売新聞だったのです。

私の目には、どうも流行に乗り遅れたように見えます。『読売新聞百年史』をひもとくと、

ベーブ・ルース(左)とコニー・マック

昭和5年夏のある日、正力は報知の論説委員だった池田林儀と雑談していて、たまたま野球の話になった。その前年、海の向こうでニューヨーク・ヤンキースのベーブ・ルースが、1シーズン60本のホームランを記録していた。

という一文がありますが(厳密には60本打ったのは昭和2年)、これはちょっと不自然です。正力とはもちろん社長・正力松太郎ですけれども、いくらルースが大記録を樹立したにしろ、昭和5年夏の時点でこの奔放な企画家が「たまたま」「雑談」なんかするはずがありません。

何らかの明確な意図があった、と見るほうが自然です。くりかえしますが夏のこと。邪推をたくましくするならば、正力松太郎はちょうど連日、朝日の紙面が甲子園の報道でもりあがっているのを見て、

――うちもやっぱり、野球をやらにゃあ。

と焦燥を感じていたのではないでしょうか。事実、正力はこのとき、

「何円出せば、ルースを呼べるか」

と池田林儀に聞いています。ルースは日本でも「野球王」と呼ばれて大人気でした。これが呼べれば、

――学生野球の出遅れを、いっきに挽回できる。

そう思ったのにちがいありません。

正力は、仕事の早い人でした。翌年には日米野球を実現させた。逆にいえばそれほど早く実現してしまうほど日米両国の関係は良好だったわけです。真珠湾の10年前です。全米軍は大リーグから選抜した14選手、日本軍は大学野球から選抜した27選手。これが日本全国をまわり、計17試合をおこないました。

この企画は大成功でした。球場はどこも超満員、それを報じた読売新聞もさだめし売れに売れたでしょう。これはまだ試合の始まる前の話ですけれども、全米軍がオープンカーでパレードをおこなったさいには銀座通りが人でうまり、市電が立往生したそうです。当時は路面電車が走っていたんですね。

もっとも、このときにはベーブ・ルースは来ませんでした。前述の『百年史』が「画竜点睛を欠く」と記したのはこの場合ぴったりの表現。しかし正力はあきらめません。いろいろ手をまわし、ルースを説得し、とうとう3年後の第2回大会ではこの「野球王」を来日させることに成功しました。

こんどは全国で16試合、やはりどこでも大熱狂。ルースは計13本のホームランを打ちましたし、試合の結果も前回と同様、どこでも全米軍の圧勝でしたが、唯一、全日本軍が意地を見せたのは静岡草薙球場での第10戦でした。1対0と善戦したのです。

このとき全米軍をルー・ゲーリッグのホームランによる1点のみに抑えたピッチャーが京都商業学校出身の沢村栄治であることはよく知られていますが、問題はこのあと。全日本軍の選手たちは、体裁上、

――学生ではない。

ということになっていたのです。

1度目のときは学生でした。がしかし、あんまり世間が熱狂してしまったため、文部省が昭和7年訓令第4号、いわゆる「野球統制令」を出して、

――およそ学生野球の本義は教育にある。

という名目のもと、学生とプロの試合を禁じたのです。

いまでもアマチュアとプロフェッショナルの関係についてはいろいろややこしい取り決めがありますが、その最初のものといえるでしょう。このため2度目の選手たちは、全米軍との試合にあたり「学生ではない」という名目を立てなければならなかった。要するに、前もって学校をやめたのです。

沢村栄治も中退しています。そんなわけだから全米軍が帰国したら全日本軍も解散、あとは野となれ山となれ、というわけにはいきません。選手が路頭に迷ってしまう。もちろんこれも正力のあらかじめ想定するところでした。彼はそっくり選手を雇い、あらためてプロの球団を結成したのです。もちろん日本初。このあたり、やはり正力はたいへん奔放な企画家でした。

その球団の名は、大日本東京野球倶楽部。

『東京読売巨人軍50年史』(発行:東京読売巨人軍)より

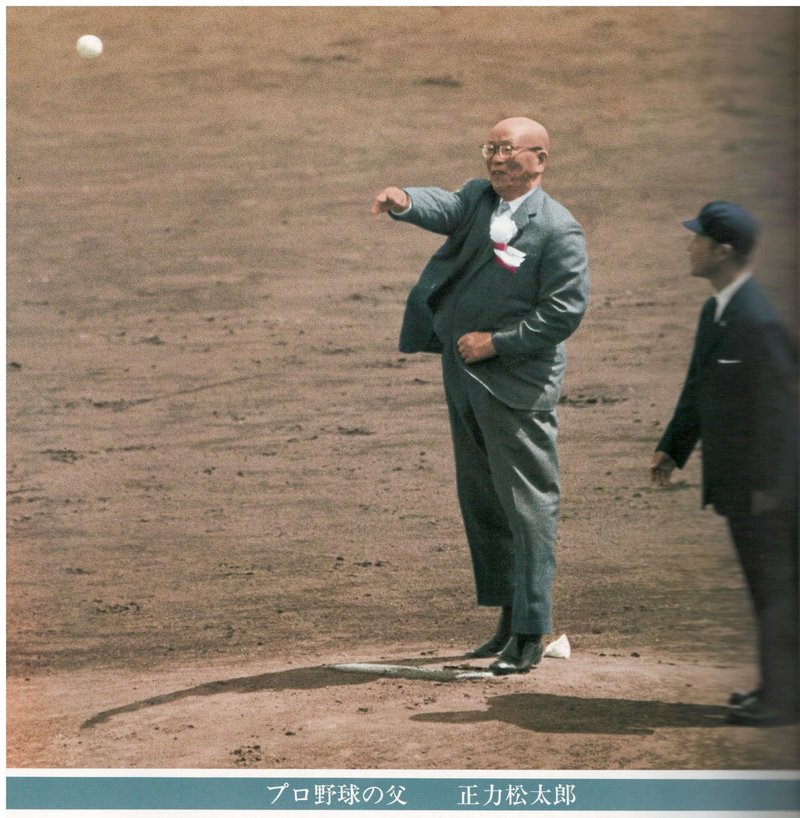

そう、こんにちの読売ジャイアンツです。沢村栄治も入団しました。昭和60年(1985)発行の『東京読売巨人軍五十年史』巻頭には正力松太郎のカラー写真が掲げられ、遺訓三か条が掲げられていますが、上のような次第から、私はことに、その3番目に味わい深いものを感じるのです。

巨人軍は常に強くあれ

巨人軍は常に紳士たれ

巨人軍はアメリカ野球に追いつけ、そして追い越せ

スポーツ紙がしばしば引用するのは2番目ですね。おもに選手の不祥事を責めるのに使う。しかしながらこの「紳士」という語も、元来は「品行方正」というよりもむしろ「学生ではない」ということの宣言または念押しだったと見るほうが正しいように思います。正力はこの球団を設立したのちも精力的に運動し、資本家をつのり、大阪タイガース、名古屋金(きん)鯱(こ)軍など7チームを誕生させる手伝いをしました。球界の渋沢栄一みたいなものです。

世の中全体を見てみれば、大陸ではもう満州事変が勃発していた。日中戦争は泥沼化していた。国内もいろいろ経済統制がきつくなりつつあったわけで、それを考えると「不要不急の」プロ野球にかける正力の情熱はめざましいものだったというほかありません。なるほど、きっかけは流行への乗り遅れだったかもしれませんが、正力はそれを挽回した上に、さらに国民へまったく新しいたのしみを提供したのです。「プロ野球の父」と呼ばれるだけのことはあるのです。

そうそう、なぜ東京にあるのかということでした。理由はかんたん。

――朝日が大阪(兵庫)なら、こっちは東京で。

というようなライバル意識以前の問題です。そもそも読売新聞は、戦前は、大阪では売れていなかったのです。

朝日、毎日という大阪生まれの勢力がつよく、どうしても切り崩すことができなかった。ようやく切り崩したのは第二次大戦後です。正力松太郎はジャイアンツを東京につくったというより、東京以外にはつくれなかったのでした。

(連載第12回)

★第13回を読む。

門井慶喜(かどい・よしのぶ)

1971年群馬県生まれ。同志社大学文学部卒業。2003年「キッドナッパーズ」でオール讀物推理小説新人賞を受賞しデビュー。08年『人形の部屋』、09年『パラドックス実践』で日本推理作家協会賞候補、15年『東京帝大叡古教授』、16年『家康、江戸を建てる』で直木賞候補になる。16年『マジカル・ヒストリー・ツアー』で日本推理作家協会賞(評論その他の部門)、18年『銀河鉄道の父』で直木賞受賞。その他の著書に『定価のない本』『新選組の料理人』『屋根をかける人』『ゆけ、おりょう』『注文の多い美術館 美術探偵・神永美有』『こちら警視庁美術犯罪捜査班』『かまさん』『シュンスケ!』など。

新刊に、東京駅を建てた建築家・辰野金吾をモデルに、江戸から東京へと移り変わる首都の姿を描いた小説『東京、はじまる』。

【編集部よりお知らせ】

文藝春秋は、皆さんの投稿を募集しています。「# みんなの文藝春秋」で、文藝春秋に掲載された記事への感想・疑問・要望、または記事(に取り上げられたテーマ)を題材としたエッセイ、コラム、小説……などをぜひお書きください。投稿形式は「文章」であれば何でもOKです。編集部が「これは面白い!」と思った記事は、無料マガジン「# みんなの文藝春秋」に掲載させていただきます。皆さんの投稿、お待ちしています!

▼月額900円で『文藝春秋』最新号のコンテンツや過去記事アーカイブ、オリジナル記事が読み放題!『文藝春秋digital』の購読はこちらから!