大谷翔平「二刀流」を開眼させた男 斎藤庸裕

名将は日本野球の影響も受けていた。/文・斎藤庸裕(スポーツジャーナリスト)

本塁打王と打点王の二冠を狙う

「ショウヘイは完全なベースボール・プレーヤーだ。100マイル(約161キロ)を超えるボールを投げ、100マイルを超える打球速度で400フィート(約122メートル)以上の飛距離を打つ。(一つひとつのプレーに)感情を露わにし、非常に素晴らしい。彼は信じられない素質を持っており、自信もあったはず。彼に必要なのはチャンスだけだった」

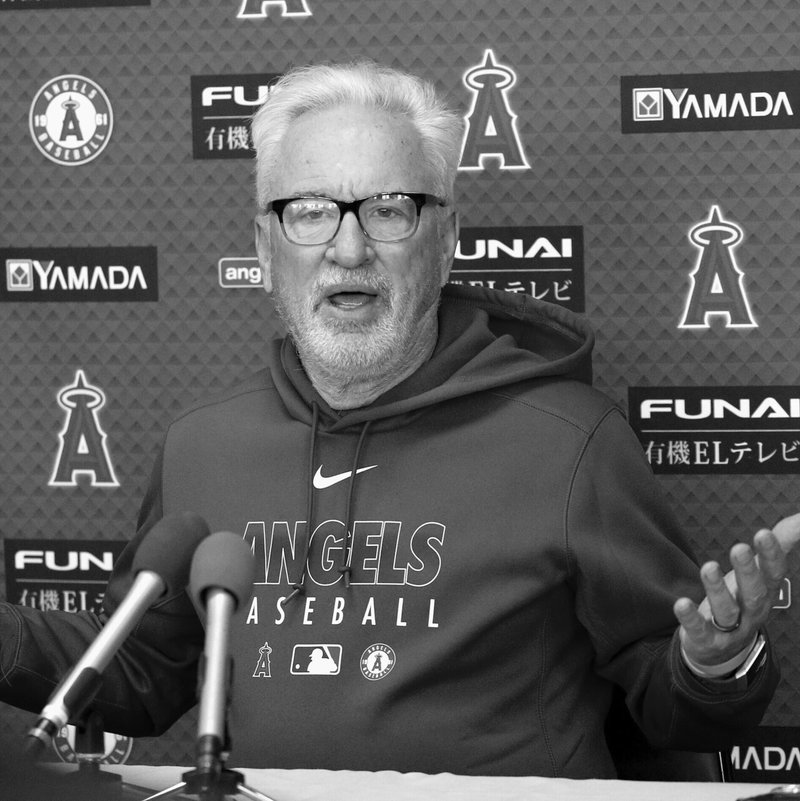

4月4日、ホワイトソックス戦後、ロサンゼルス・エンゼルスのジョー・マドン監督(67)は心底感心した様子で語った――。

エンゼルスの大谷翔平投手(27)が、投打の二刀流で驚異的なパフォーマンスを続けている。

7月28日の時点で、投手では5勝1敗、防御率3.04。勝ち星こそ少ないが、防御率はチーム2位。打者としては打率2割7分6厘、316本塁打、78打点、本塁打数は両リーグトップ。日本人初の本塁打王、そして打点王を合わせた二冠を狙える位置につけている。

さらなる衝撃は、今季の大谷が「投打同時出場」となる「リアル二刀流」を続けていることだ。オールスターにもメジャー史上初めて「リアル二刀流」で出場した。

前述した開幕4戦目となるホワイトソックス戦から「リアル二刀流」の伝説は始まった。

この日、大谷は、「2番・投手」で先発出場する。メジャー移籍4年目にして初めての「投打同時出場」だった。エンゼルスが所属するア・リーグでは、指名打者(DH)制度があり、基本的に投手は打席に立つことがない。しかしマドン監督はDHを解除し、先発マウンドに上がる大谷を2番打者で起用した。

そして第1打席。大谷は初球を完璧に捉え、ライトスタンドに特大のホームランを叩き込む。1973年からア・リーグでDH制が採用されて以降、先発投手の本塁打は初めてのことだ。

投手では初回から160キロのストレートを連発するも、5回に暴投などで3失点。本塁上で転倒するアクシデントもあり降板を余儀なくされた。それでもメジャーにおけるリアル二刀流のお披露目は、衝撃を与えるに充分の内容だった。

このマドン監督こそ、大谷の「二刀流」を開眼させた人物であり、最大の理解者なのだ。

マドン監督

「やらない理由はない」

過去3年間の大谷は、登板試合は投手に専念、それ以外の試合ではDHの打者として出場していた。

今季、大谷の二刀流が実現したのは、エンゼルスのチーム事情によるものでもなければ、マドン監督の思い付きでもない。

開幕前のオープン戦からマドン監督は、「二刀流」の青写真を描き、周到に準備してきた。

3月21日のパドレス戦で、大谷は「1番・投手」で出場する。それまでオープン戦での打率は6割、投手でも2試合に投げるなど、投打ともに好調をキープ。二刀流を試すには絶好のタイミングだった。

「ピッチャーをやりながらというよりも、まず1番バッターとしての役割が出来るかどうかが大事」

そう語っていた大谷は、1打席目でセンター前ヒットを放つなど2打数2安打。投げては4回2安打1失点で5奪3振。3回にはメジャー自己最速を更新する101.9マイル(約164キロ)を計測するなど、上々の試運転だった。

この試合までに、大谷はマドン監督と綿密に対話を重ねてきた。

マドン監督はこう語る。

「1、2週間ほどかけて、彼とじっくり話し合った。こちらの意図を理解してもらい、実際の試合で(二刀流が可能かどうか)彼の感覚を確かめたかった」

2019年オフにエンゼルス監督に就任してからというもの、「やらない理由はない」と、マドン監督は大谷の二刀流起用にずっと意欲を示してきた。

大谷選手

30年前から夢見ていた

実は、マドン監督は、約30年前から二刀流選手の誕生を夢見ていたのだ。

1992年、エンゼルス傘下のマイナーチームで監督を務めていた頃、マドン氏はドラフト2位指名された新人左腕ウォレンの身体能力の高さを見込み、投手、DH、さらに外野も守らせたいとGMに相談していた。

1990年代のメジャーでは、投手も野手も完全な分業制でプレーするオーソドックスな野球が主流だった。結局、二刀流は実現こそしなかったものの、この時代からマドン監督は球界の常識、潮流にとらわれることなく、二刀流選手の可能性を模索していたのだ。このマドン監督の存在抜きに、大谷の二刀流が成功することはなかったはずだ。

マドン監督の特徴的な資質といえば、固定観念に縛られない柔軟な思考、選手との固い信頼、対話重視の姿勢の3つが挙げられる。

現役時代、キャッチャーだったマドン監督はエンゼルスに入団するも、メジャー昇格は叶わず。そして引退後エンゼルスでコーチ経験を積み、名将への道のりを歩み始める。

初めて監督を務めたタンパベイ・デビルレイズ(現レイズ)では、定位置だった最下位から08年に球団初の地区優勝をもぎとると、そのままア・リーグも制覇。チームをワールドシリーズ進出へと導いた。

つづくシカゴ・カブスの監督時代には16年、71年ぶりとなるナ・リーグ優勝、さらに108年ぶりにワールドシリーズを制覇し、名実ともに「名将」の称号を手にする。

レイズ、カブス時代から、マドン氏は、内野や外野など複数ポジションを守れるユーティリティープレーヤーを重用し、データに基づいて極端な守備陣形を敷くなど、斬新な戦略を取り入れてきた。一方で、バントや盗塁でチャンスを広げて、1点を取りにいく古典的な戦術も、「1985年の野球」と呼んで好んだ。伝統を重んじ、データ解析と自身の斬新なアイデアをミックスさせる。そんなマドン氏は「野球はアート」で、「バランスが重要だ」と常々、語っている。

「今日は私にとって特別な日で、非常にうれしい。自分たちの野球の文化、戦い方を確立し、エンゼルスらしい試合を戦っていきたい。まずは(選手と)関係性を構築し、それから物事を進めていきたい」

19年秋、エンゼルスの監督就任会見では、滔々と持論を語った。

監督の会見を聞こうと、会見場にはエンゼルスの選手も列席。大谷は最前列でスピーチに耳を傾けていた。

大谷はその印象をこう語った。

「経験と実績から自信があふれている感じがしましたし、ユーモアもあるし、なんかいい人そうだという印象があります。面白そうな野球をしそうだなという雰囲気も感じますね」

実際に、練習などで接するようになり、感じたこともあった。

「たとえば1塁へのカバーに全力で走るなど、そうした基本的な部分を練習ではしっかり確認して欲しいと言われました。なんとなく日本の野球っぽいなと感じました」(大谷)

実はマドン監督は日本野球とも縁が深いのだ。大洋(現DeNA)で監督、巨人、西武でヘッドコーチを務めた須藤豊氏(84)と約30年来の旧友なのだ。

1986年から4年連続で、須藤氏は、巨人の2軍を率いて、アリゾナ教育リーグに参加。そこで、マドン氏率いるエンゼルスのマイナーチームと対戦を重ねている。

マドン監督は、練習熱心で勤勉な気質、基本に忠実な日本野球の姿勢に感銘を受け、須藤氏と意気投合し、「ベストフレンド」と呼び合うようになったという。メジャーで主流の本塁打に頼るパワー野球だけでなく、走塁重視でバントや小技を絡める野球を好むのは、須藤氏の影響もあるのかもしれない。

異彩を放つファッションセンス

最優秀監督賞を3度にわたり受賞するなど監督としての実績十分のマドン氏だが、その人間性も個性的かつ魅力的だ。

ここから先は

文藝春秋digital

月刊誌『文藝春秋』の特集記事を中心に配信。月額900円。(「文藝春秋digital」は2023年5月末に終了します。今後は、新規登録なら「…