スターは楽し 松田優作|芝山幹郎

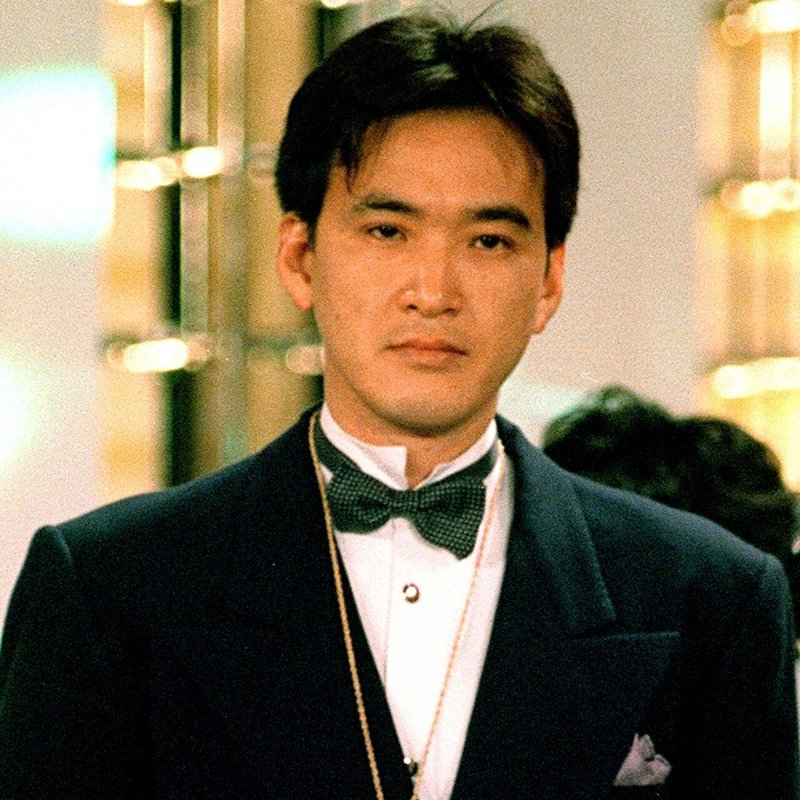

松田優作

静かな美貌と鬼の気配

松田優作が出ていなかったら、『ブラック・レイン』(1989)は、これほど記憶に残る映画にはならなかったはずだ。

冷静になって見直すとやや荒っぽいところもある映画だが、89年10月の劇場試写で見たときはどきりとした。

松田優作の演じるサトーが、鬼気迫る演技を見せていたからだ。オーバーアクトすれすれと感じた人はいるかもしれないが、私は納得した。そうか、このやり方でアメリカ映画と勝負したのか。

サトーは、やくざや犯罪者といった類型を大きくはみ出すサイコパスだ。睨み、嘲り、吠える妖魔が、大画面を食い破らんばかりに跳梁する。共演者のマイケル・ダグラスやアンディ・ガルシアが思わずたじたじとなる空気さえ伝わってくる。

撮影当時、松田優作は30代終盤に差しかかっていた。「とんがる」ことがサマになる最後の年齢、といってよいか。

緊迫、尖鋭、電撃、殺気……とんがった若者が本能的に求める要素を、松田優作は申し分なく身につけていた。集中力や瞬発力が図抜けていることはもちろんだ。触れると感電しそうな反射神経を青光りさせ、不敵なカリスマ性と、深くミステリアスな側面を結びつけていた。

思い出すと、つい言葉の身振りが大きくなってしまう。試写から間もない89年11月、松田優作は40歳で他界した。『ブラック・レイン』撮影中から癌に由来する激痛に耐えていたことも、のちに報じられた。そんな状態であの役を演じていたのかと思うと、胸がざわめく。

松田優作は、1949年、下関に生まれた。映画でも知られたのは『竜馬暗殺』(1974)あたりからか。『最も危険な遊戯』(1978)や『蘇える金狼』(1979)のころは、発達した運動神経や虫っ気の多そうな体質に眼を惹かれる程度の関心だったが、『野獣死すべし』(1980)で主人公の伊達邦彦を演じたときは、さすがにぎくりとした。

大藪春彦の原作に出てくるタフガイとは異なり、映画版の伊達は「死の観念に取りつかれた」幽鬼だ。ニーチェを読み、ショスタコーヴィッチに聴き入り、ためらうことなく殺人を繰り返す。他者の死と自身の死が、紙一重で隣り合っている。松田優作は約10キロ減量し、奥歯を4本抜いてこの役に挑んだそうだ。

そう、妖魔サトーの狂気は、幽鬼・伊達邦彦の歪みの延長線上にあったような気がする。ただ面白いことに、サトーが伊達よりも速くて濃いのに対して、弱さや柔らかさの表出にかけては、伊達のほうがこまやかなのだ。これはなぜか。

そこで思い出すのが、『野獣死すべし』の少しあとに撮られた『家族ゲーム』や『探偵物語』(ともに1983)だ。

前者の松田優作は、ポンポン蒸気に乗って東京湾岸の団地へやってくる。いじけた中産階級の住居で、中学生の家庭教師をするためだ。ワインもコーヒーも、松田優作はひと息で飲む。ビンタは抜き打ちで、ボディブローは電光石火だ。そんなディアボロスの影響を受けて、意気地なしの中学生が変貌していく。松田優作も、精緻に芝居を工夫していた。

ここから先は

文藝春秋digital

月刊誌『文藝春秋』の特集記事を中心に配信。月額900円。(「文藝春秋digital」は2023年5月末に終了します。今後は、新規登録なら「…