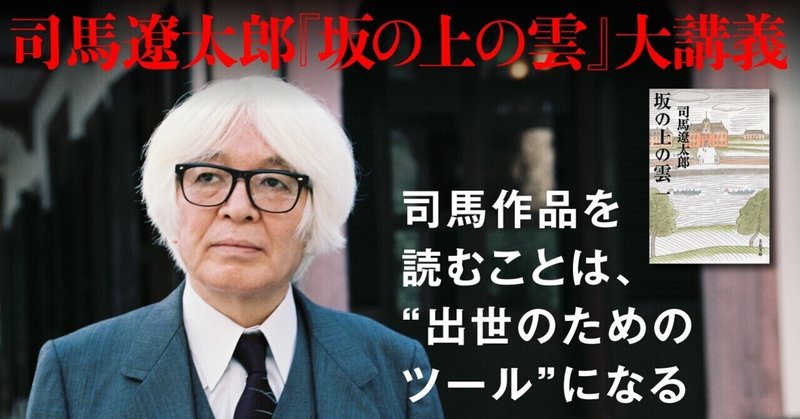

司馬遼太郎『坂の上の雲』の日本語論 夏目漱石と正岡子規と秋山真之の「ことば」

司馬遼太郎の名作を読み解く短期集中連載の第3回。漱石と子規は、秋山真之とともに“近代日本語の創設者”だった。/片山杜秀慶應義塾大学教授×佐藤 優(作家・元外務省主任分析官)

<summary>

▶︎司馬さんにとって、昭和の暗さの対極にある“明治の明るさ”を“遠望”するには子規は欠かせない存在だった

▶︎『坂の上の雲』は日本語論の視点から、もっと読み込まれてもいい作品

▶︎真之などが作った、下士官が読んでも分かる“近代的日本語”によって初めて近代的な軍隊が“組織”として機能した

★前回を読む。

片山氏(左)と佐藤氏(右)

まるで別の小説に変わる

佐藤 再読して気づいたんですが、『坂の上の雲』は、小説の構成としては“失敗作”と言えるほど、かなりバランスを欠いていますね。

片山 新聞連載なのに、かっちりしたプロットがあるわけでなく“走りながら考えた”のでしょう。文庫版第2巻「列強」の章のあたりからトーンがガラッと変わって、まるで別の小説のようです。

佐藤 「秋山兄弟と正岡子規の3人の友情物語」のはずが、途中から、そうは見えなくなります。

片山 “明治の青春小説”だったはずなのに、後半はまるまる“日露戦争”に費やされている。

佐藤 書いているうちに、きっと“日露戦争”の方に重心が傾いてしまったんでしょう。

片山 読者の期待も、おそらくそちらにあって「子規の“写生”の話など余計ではないか」と感じた読者も多かったのではないでしょうか。

佐藤 途中で作品の趣きが変わっていったのも、読者の反応がリアルタイムで分かる「新聞小説」だからですね。

片山 ただ、単行本版(全6巻)刊行時に書かれた「あとがき」を読むと、司馬さんの子規への強い思い入れが伝わってきます。

佐藤 こう書いていますね。

〈少年のころの私は子規と蘆花によって明治を遠望した。蘆花によって知った明治の暗さにひきかえ、金銭にも健康にもめぐまれず、癌とおなじく死病とされた結核をわずらい、独身のままで死んだ子規の明治というものが底ぬけにあかるかったのはどういうことであろう〉〈明治というこのオプティミズムの時代にもっとも適合した資質をもっていたのは子規であったかもしれない〉(「あとがき5」)

司馬さんにとって“昭和の暗さ”の対極にある“明治の明るさ”を“遠望”するには、子規は欠かせない存在でした。

片山 それに加えて、子規と秋山兄弟のつながりも、司馬さんの視界に入ってきます。

〈ある年の夏、かれがうまれた伊予松山のかつての士族町をあるいていたとき、子規と秋山真之が小学校から大学予備門までおなじコースを歩いた仲間であったことに気づき、ただ子規好きのあまりしらべてみる気になった。小説にかくつもりはなかった。調べるにつれて妙な気持になった〉(「あとがき一」)

子規と真之が「幼なじみだ」と気づいた瞬間に、司馬さんのなかでは『坂の上の雲』は、半ば出来上がっていたんでしょうね。

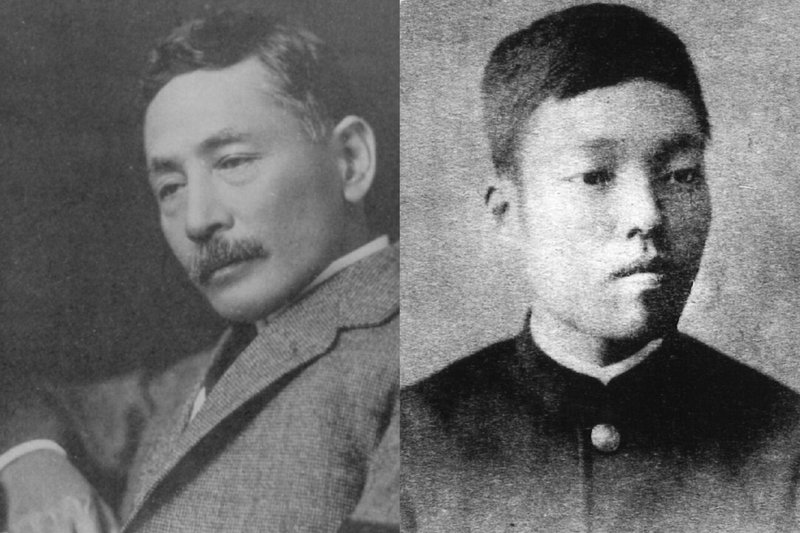

夏目漱石(左)と正岡子規(右)

“明治の象徴的瞬間”

佐藤 執筆の動機について、司馬さんは、もっと率直にこう書いています。

〈私は少年のころに子規を知ったころから、真之が子規の下宿へ置き手紙をして去ってゆくという、下宿を去ってゆく真之の背まで見えるようなその別れに、目に痛いほどのおもいをもって明治の象徴的瞬間を感じた〉〈私はこの心的情景をいつか書きたいとおもっていた〉(「あとがき五」)

『坂の上の雲』は、司馬さんにとって、この“明治の象徴的瞬間”を描くためのものでした。

片山 ところが、最重要の主人公であるはずの子規が、第3巻の冒頭あたりで、日露開戦を前にして、早々に亡くなってしまう。

子規が死んで1番困ったのは、おそらく司馬さん自身(笑)。〈この小説をどう書こうかということを、まだ悩んでいる〉と包み隠さず、しかも「あとがき」でなく「本文」(第3巻「権兵衛のこと」)に書いています(笑)。

佐藤 その後、こう続けています。

〈子規は、死んだ。好古と真之は、やがては日露戦争のなかに入ってゆくであろう。できることならかれらをたえず軸にしながら日露戦争そのものをえがいてゆきたいが、しかし対象は漠然として大きく、そういうものを十分にとらえることができるほど、小説というものは便利なものではない。だから、ときには主人公たちから離れねばならない〉

子規と秋山兄弟の3人だけでは、日露戦争という大きな対象は描けないと告白していて、あまりに“正直”というか“自由自在”。こう「本文」に書いてしまうのは“メタ小説”の手法です。

片山 司馬さんの巧さですね。そこが“小説としての破綻”というより“誠実さ”とか“客観性”のように読めてしまう。

漱石をもっと書きたかった?

佐藤 “明治”を描くのに子規が欠かせなかったのは、やはり夏目漱石の存在も大きい。

片山 “明治の大文豪・漱石”も、子規なしには存在していなかったかもしれません。

佐藤 漱石の『吾輩は猫である』は、子規の雑誌『ホトトギス』に発表されたもので、子規のおかげで作家デビューできたようなものです。

片山 司馬さんには、早々に亡くなる子規を引き継ぐ形で漱石を『坂の上の雲』の主たる登場人物に据える、といった構想も、絶対にあったはず。その意味では“未完作”です。

もし「日露戦争」と並行して「子規から漱石の流れ」まで描いて“軍事”と“文学”の二本柱で書いていたら、読者は減ってしまっていたかもしれませんが(笑)、『坂の上の雲』は、さらに深みを増した面白い小説になっていたように思います。

佐藤 “漱石についてもっと書く”という構想はおそらくあったでしょうね。乃木希典を描く上で、漱石の『こころ』は絶対に意識していたはずですから。

ここから先は

文藝春秋digital

月刊誌『文藝春秋』の特集記事を中心に配信。月額900円。(「文藝春秋digital」は2023年5月末に終了します。今後は、新規登録なら「…