春樹と歴彦「角川家」の祟り 森健

オリンピック疑惑を招いた一族の因縁。/文・森健(ジャーナリスト)

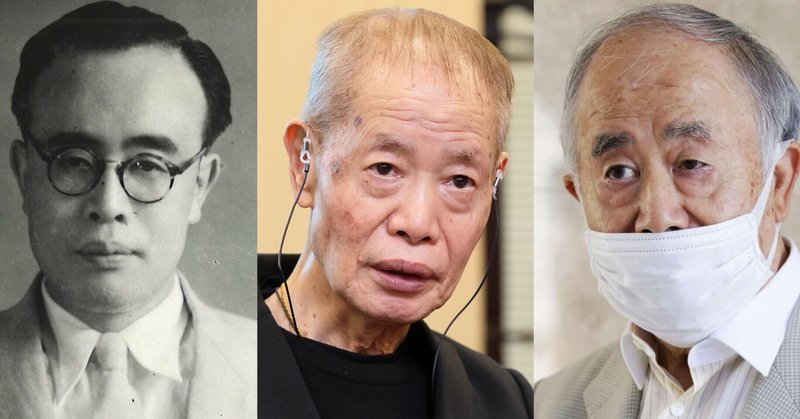

源義が発した言葉

「兄は経営者で、僕は『金庫番になれ』と言われた。さすがに抵抗はありましたよ。親の敷いた路線を歩くことさえ抵抗のある時期ですし」

9年前、筆者はある男の話を7時間ほど聞いている。次々と出版社、映画会社を買収し、デジタル・ネット時代への対応を唱える出版界の革命児。先月、東京オリンピック・パラリンピックのスポンサー選定に関する贈賄容疑で逮捕されたKADOKAWA会長の角川歴彦(つぐひこ)(1943年生、79歳)その人である。

冒頭の発言にある「兄」とは、出版・映画の世界で一世を風靡した角川春樹(1942年生)。そして当時、大学生だった歴彦に、望んでもいない「金庫番」役を命じたのは、角川書店の創業者で、俳人としても評価の高い歴彦の父・源義(げんよし)(1917年生)であった。

源義の跡を継いで社長になった兄は1992年に弟を追放するが、翌年、自身が麻薬取締法違反などで逮捕され、弟が会社に戻るという「お家騒動」もあった。そして今回の逮捕である。振り返ると、源義が発した言葉が兄と弟を縛り、この騒動を招いたように思えてならない。一連の事態を理解する鍵は、強烈な家長と、それに反発する兄、人生を左右された弟という角川家の歴史にあるのではないか。それを探るために、角川家とKADOKAWAの来歴をたどってみることにした。

角川源義

アニメやオタクの会社

「カドカワ」といえば、『犬神家の一族』に代表される角川映画、森村誠一など角川文庫のイメージが強いかもしれない。だが2013年、商号が角川グループHDからKADOKAWAへと変更された同社は、かつてと大きく変貌している。

その象徴が埼玉県所沢市にある「ところざわサクラタウン」だ。2020年秋にオープンしたKADOKAWAが運営する複合施設で、4万平方メートルという広大な敷地には、ミュージアム、約2000人を収容できるライブ会場、少部数から刷れるオンデマンドの印刷工場、書店などが併設されている。

特徴的なのは日本唯一の「マンガ・ラノベ専門図書館」や、アニメ・ゲームの世界が味わえる「アニメホテル」など、サブカルの要素がふんだんに取り込まれていることだ。アニメツーリズム協会が選定する「訪れてみたい日本のアニメ聖地88」の1番目にも選ばれている。

このサクラタウンの計画を主導したのが歴彦だ。もともと一帯は本の倉庫を建てるための土地だったと同社関係者が言う。

「それを会長が構想を膨らませ、巨大な複合施設になった。構想当時は新型コロナウイルスの流行前で、海外旅行客のインバウンドで賑わっていた時期。世界のアニメファンやオタクを呼び込むのが狙いでした」

同社の中心は、いまやアニメやライトノベル、ゲームなど、サブカルチャーのコンテンツなのだ。

角川は源義から春樹、そして歴彦と、トップが替わるたびに、会社の性格が変わってきた。

富山県から上京した角川源義が角川書店を興したのは、1945年11月。「戦後、雨後の竹の子のようにして生まれた出版社のひとつで、国史・国文の伝統的出版物をきちっと出そうということでスタートした」(歴彦)。創業時から経営は苦しかったが、源義は賭けに出る。1949年5月に角川文庫を創刊して、業容の拡大を図ったのだ。初回配本は『罪と罰』だった。

この年の夏、「食い扶持を減らすため」(歴彦)、長女・真弓(1939年生。作家、故・辺見じゅん)、7歳の春樹、5歳の歴彦の3人は、富山の祖父母に預けられている。

このとき早くも春樹と歴彦の間に、しこりが生じている。夏休みが終わると、まだ小さかった歴彦だけが東京へ帰され、上の2人は学校へ通うため翌春まで富山に残ったことが原因だった。春樹は自伝『わが闘争』にこう記している。

〈なぜ、おれたちが東京に帰れなかったかといえば、父が子供たちの生みの母親である冨美子との離婚劇を見せたくなかったからだったとは、後年知ったことである〉

子どもたちが預けられたころ、源義の家庭は崩壊寸前だった。

「(富山から)帰ってきたら、母が替わっていたんだよね」(歴彦)

源義は3人の生母と離婚し、かねてから交際していた元社員と再婚していた。そうした事情があったとはいえ、兄弟間で扱いが分かれたことで、春樹は、源義は歴彦を大事にして、自分は軽んじられている、という思いを抱くようになっていく。

〈父にとっては、外見も自分に似ていて、学校の成績も良く、素直に言うことを聞く、弟のほうがかわいかったのであろう。おれはつねに叱られるばかりだったが、歴彦はつねにほめられていた〉(同書)

「角川は成り上がり」

私生活は大揺れだったが、角川文庫は、これまで文庫では読めなかった作品を出したことで成功し、続いて刊行した「昭和文学全集」が大ヒットする。会社も安定し、角川家の経済状況は一変した。

「ある日、父が興奮して帰ってきて、子どもたちを起こした。『ビュイックを買ったぞ!』って。日本にはまだ16台しかなかったアメ車です。角川は成り上がりなんですよ」(歴彦)

このころ源義は自分の趣味だった将棋をやれと、歴彦に命じた。いやいや始めたが筋がよく、歴彦は当時設けられていた日本将棋連盟の下部組織「奨励会初等科」に登録されるほどの腕前になる。同時期には米長邦雄や中原誠など、後の名人がいた。

「文壇には井伏鱒二さん、画壇には梅原龍三郎さんなど将棋好きがいる。そういう人たちに『うちの子は将棋連盟に通っています』と言うと、感心してもらえる。それで父は僕を将棋の世界に入れたんです」

源義は歴彦が強くなることを喜んだものの、自分が負けると機嫌が悪くなった。そこで悲劇が起きる。

歴彦が将棋の面白さに目覚め、半ば本気で棋士になろうと考えはじめていた中学2年生の頃、突然、父に将棋をやめるように言われた。

「『もう、お前行かなくていい』と。驚いて『なんで』と聞いたら、『お前を棋士にした覚えはない!』と。こんな不条理な話はない。世の中は不条理なんだと父から学んだね」

歴彦が父から学んだのは、それだけではない。

「父は源氏物語と大衆文学の源氏鶏太さんが好きだった」

源氏鶏太は『三等重役』などで知られるユーモラスな作風のベストセラー作家だ。

「源氏物語が偉いのは平安時代から室町、江戸時代まで常にベストセラーで、今も読まれていることだ。大衆が読んで支えてきた。源氏鶏太が残れば、源氏物語になるんだ。大衆に任せろ——そう父は言ったんです」

釈明会見する角川歴彦会長

大ヒットを生んだ春樹

この大衆路線を推し進めたのが、1965年に入社した角川春樹である。前の年に國學院大学を卒業した春樹は、父から「少しほかのところで勉強しろ」と言われ、取次会社(書籍・雑誌の問屋)に就職したが、真面目に働かず、夜は新宿でスナックを経営する有様だったという。

〈いつも睡眠不足で居眠りをしていたものである。同じアルバイト連中に文句を言われたが、こちらは腕力に自信があるので、「昼寝しているのに邪魔するな!」などと一喝して、殴ったこともある〉(『わが闘争』)

一方の歴彦は1966年、早稲田大学を卒業後、すぐ角川書店へ入社する。だが、その前から源義に命じられて、辞典を高校に売り歩く「行商」をしていた。学生服で訪れ、会った国語教員には「角川源義の息子です」と言うよう指示されていた。

「でも『源義の息子です』で買ってくれるほど甘くない。だから営業は大変でした。僕の原体験は、冬の北海道で重たい辞典を抱えて、雪原の向こうに見える高校を訪問したこと。歩いても歩いても近づかないから、涙がポロポロ出てきてね。『何やってんだろう』と思ったよ」

歴彦は「社長の子どもという看板に甘えられないことが、良い訓練になった」と当時を振り返った。

当時、主力たるべき角川文庫は、岩波を見習ってラインナップの中心は名作。大部数は望めなかった。辞典と教科書の売上で、社員の夏と冬のボーナスを出していたという。

そんな経営状況を一変させたのが春樹だった。『ある愛の詩』の映画公開を前に1970年、その原作本『ラブ・ストーリィ』を出すと、72年刊の文庫を合わせるとミリオンセラーとなった。

春樹は自伝『わが闘争』に、『ラブ・ストーリィ』を編集会議にかけず、強引に出版したと書いている。

〈何としてでも出版したかったのは、父と子の対立、父と子のラブ・ストーリーでもあったからだ〉

この大成功を源義はどう見ていたのか。春樹は映画史家の伊藤彰彦のインタビューにこう答えている。

〈冷ややかに見ていましたね。父の出版事業に対するヴィジョンは私とは大きく違っていましたから。父はエンターテインメントで儲けることは角川書店の本義ではなく、邪道だと思っていました〉(『最後の角川春樹』)

このとき春樹は映画と同時期に本を出せば相乗効果でヒットする、というメディアミックスの手法に気づき、その後、大胆な手法に打って出た。角川による映画製作である。

しかし、その前に重大な転機があった。父・源義の死である。1975年、肝臓がんで世を去った。

2年前、私のインタビューに、春樹は、父が亡くなる直前、和解する機会があったと語っている。古代の船を再現した手漕ぎの「野性号」に乗りこんで、『魏志倭人伝』に記された大陸人の海路をたどり、韓国の釜山から博多まで航海するというプロジェクトのときだ。

「父は、対馬に鰐浦(わにうら)というところがある。そこでおまえを待つという。つまり最後の和解が、この航海だったのね。でも現実には肝臓がんで、鰐浦に来てないわけだよ」

源義の没後、春樹は、双方を知る人からこう言われたという。

「あなたのお父さんはいいときに亡くなりましたね。もし生きていたら、角川(春樹)さんは父親を追放したか、独立して飛び出しているでしょう、と。ああ鋭いなと思ったんだよ。そのつもりだったから」

この航海から35年後の2010年、歴彦が理事長を務めていた角川文化振興財団は、全長30メートルもの遣唐使船を再現し、当時、開催されていた上海万博で披露した。ある社員はこう語る。

「春樹さんの野性号は社内で伝説になってましたから、この遣唐使船はそれに対抗したのだろうと、みんな思っていましたね」

この船は2021年5月に長崎で行われた、東京オリンピックの聖火リレーでも使用されている。

角川春樹氏

春樹、映画へ本格進出

一代で成功し、圧倒的な権力者だった家長なきあと、角川書店社長に就任した春樹は、本格的に映画進出へ動き出す。1976年に角川春樹事務所を設立すると、自ら関わり『犬神家の一族』を製作して大ヒット。翌年には森村誠一原作の『人間の証明』も公開。こちらも22億円の興行収入となった。

ここから先は

文藝春秋digital

月刊誌『文藝春秋』の特集記事を中心に配信。月額900円。(「文藝春秋digital」は2023年5月末に終了します。今後は、新規登録なら「…