武漢ウイルス「人工説」を追え! 中国共産党の「野望と病理」|近藤奈香

「自然発生説」では「なぜ武漢が震源地だったか?」を説明できない。/文・近藤奈香(ジャーナリスト)

「流出説」が再び注目を集めている

新型コロナウイルスはどこから来たのか? その“起源”は、いまだ謎に包まれている。そして今、「中国の武漢ウイルス研究所から漏れたのではないか?」という疑いとともに、「ウイルスの起源をめぐって米国が中国を厳しく追及してこなかったのはなぜか? そこに米国も深く関わっていたからではないか?」といった疑惑まで持ち上がっている。

「人工ウイルスを中国が故意にばら撒いた」という「人工ウイルス意図的拡散説」は穿ちすぎだとしても、「武漢ウイルス研究所から意図せず流出した」という「流出説」は、当初から一部で可能性が指摘されていた。最初の出所は中国国内で、2020年1月の時点でソーシャルメディアで噂が広がっていた。だが、結局、「流出説」は、西側メディアによっても、早々に“陰謀論”として片付けられたのだ。

ところが、その「流出説」に再び注目が集まっている。米バイデン政権は情報機関に対して「流出説」も含めた追加調査を指示し、英BBCや仏ルモンドなど西側メディアも、「流出説」を排除しないようになった。

当初、中国当局が唱えた「武漢の海鮮市場で野生動物からヒトに感染が広がった」とする説は、西側の主要メディアにも受け入れられた。これにはおそらくトランプも一役買っている。「武漢研究所からの流出説」は、米中対立の文脈のなかでトランプ陣営がことさら主張したために、かえって“オオカミ少年”のごとく信憑性を失ってしまったのだ。

「流出説」を証明する直接の決定的証拠は見つかっていない。だが、ここに来て「ウイルス自然発生説」を証明する証拠も実はないことが明らかになりつつある。という以上に、現時点で判明している事実からすれば、「自然発生説」よりも「流出説」の方が“合理的”に見えるのだ。

流出疑惑のある武漢ウイルス研究所

なぜ武漢だったのか?

「自然発生説」として有力視されていた「海鮮市場起源説」は、2020年5月の時点で中国当局自身が否定するに至っている。「海鮮市場起源説」が成立しがたいのは、主に次の3つの理由からだ。

第1に、最初期患者の45%は、海鮮市場と何の繋がりもなかった。

第2に、「海鮮市場で野生動物からヒトに感染が広がった」として、中国獣医研究所が、犬、豚、鶏、アヒル、猫など、さまざまな動物を使って実験を繰り返したが、「感染源となる動物(中間宿主)」は見つからなかった。シンガポール出身のカナダ人分子生物学者アリーナ・チャンも、「新型コロナウイルスには変異の形跡が希薄だ。動物からヒトへとウイルスが感染したのであれば、複数の馴化の跡が見られるはずだが、新型コロナはヒトからヒトへの感染に『すでに適応済み』であったように見受けられる」と指摘している。

第3に、中間宿主が不在なら、「コウモリ由来のコロナウイルスが中間宿主なしにヒトに直接感染し、その後、ヒト―ヒト感染するウイルスに変異した」という可能性が考えられるが、そもそも武漢にコウモリは生息していない。コウモリから直接感染したとすれば、流行の起源は、雲南省のような(新型コロナに最も近いウイルスをもつ)コウモリの生息地の近くでないと不自然だ。雲南省から約1600キロ離れた武漢で、道中誰にも感染せずにピンポイントで感染が始まったのはなぜか? これを説明できる仮説はない。

要するに、「自然発生説」では「なぜ武漢が震源地だったのか?」を説明できないのだ。そこで、ウイルスの起源として、「海鮮市場」ではなく「武漢ウイルス研究所」に再び注目が集まるようになったのである。

こうした西側メディアの論調の変化を象徴するのが、元「ニューヨークタイムズ」の科学記者ニコラス・ウェイドによる「コロナの起源——その謎を追う」(「ミディアム」5月3日付)という記事だ。ウェイドは、「新型コロナの起源が自然界だという主張に疑問符が付く」というノーベル賞受賞者で分子生物学者デヴィッド・バルティモアの発言を引きながら、「流出説」を支持する根拠と支持しない根拠を精査し、「大手メディアが流出説を検討の対象にしてこなかった」と批判している。

ではなぜ西側主要メディアは「流出説」にまともに向き合ってこなかったのか。この点で注目すべきは、6月3日付の「ヴァニティフェア」の詳細な記事だ。これを読むと“ウイルスの起源”を隠蔽したのは、中国当局だけでなく、米国の利害関係者もそこに深く関わっていたことが見えてくる。

「ヴァニティフェア」は、数カ月かけ、40人以上の関係者への取材、何百頁にも及ぶ政府文書、メモ、会議議事録、Eメールを徹底的に調べ、米国国内における利害関係(ウイルス研究への政府からの莫大な補助金)によって、「流出説」の検証が阻まれてきたことを洗い出している。

例えば、2020年12月9日の米国務省内の会議では、「コロナの発生源について中国政府に透明性を求めるべきだ」との議員らの要求に対して、「研究に多額の補助金を出してきた米国政府に注目が集まることを避けるため、武漢ウイルス研究所が行なってきたGOF(機能獲得変異)実験には触れぬように」との発言があったという。この点について、「『流出説は絶対にありえない』として検証すら憚られる空気が政治家ではなく科学者の間にあったことに驚いた」というCDC(米国疾病対策センター)前所長の証言も引いている。

「流出説否定」のキーパーソン

こうした「流出説否定」には、実は一人のキーパーソンがいる。

6月4日、BBCが、「研究所流出をめぐるEメール——ホワイトハウス、ファウチ博士を擁護」と報じたことで、米国の感染症対策トップのアンソニー・ファウチに批判が集まった。2020年4月、「流出説」を否定したファウチに対して、動物学者のピーター・ダスザックが「流出説を否定してくれたことに感謝する」とメールを送っていたことが暴露されたのだ(現在、ファウチは流出説を排除していない)。

このダスザックとは何者なのか。「人命を脅かす動物由来の病原菌を早期に発見して未然にパンデミックを防ぐこと」を目的とする非営利団体「エコヘルス・アライアンス」の代表で、同団体は、武漢ウイルス研究所主任研究員の石正麗に、コウモリのコロナウイルス採取方法も伝授した“コウモリ学者の生みの親”だ。

ダスザックは、GOF研究関連の米国政府の莫大な補助金を割り振ってきたキーパーソン。武漢ウイルス研究所は、そのエコヘルス・アライアンス経由で、米国政府機関から多額の補助金を受け取ってきたのである。

「流出説否定」によく引用された記事がある。

流行発生から間もない2020年2月19日に、権威ある英医学誌「ランセット」に掲載された「流出説」を否定する科学者27名による共同署名記事だ。「流出説は陰謀論だ」という西側メディアの論調は、これによって決定づけられたが、この署名記事を“組織”したのもダスザックだった。「科学者たちが中立的な立場から自発的に声明を出した」と装うため、自身の関与を隠そうとしたが、署名者のうち少なくとも6名は、エコヘルス・アライアンスの元社員など、ダスザックと関わりが深かったことが判明し、現在、「ランセット」は、編集の公正性を問われ、対応に追われている。

この共同署名記事について、未来学者のジェイミー・メッツルは、「暴力と脅迫を伴った科学的プロパガンダ」と批判し、「新型コロナウイルスの起源が研究所からの流出だったとすれば、『ウイルス学界にとってのスリーマイル、あるいはチェルノブイリ』となりかねず、今後、助成金が絶たれてしまう可能性に慌てふためいているのだろう」と、科学者たちが「流出説」に及び腰になった背景を解説している。

生物化学学者のリチャード・エブライトは、武漢での新型コロナ流行の第1報に、「即座に武漢ウイルス研究所が頭に浮かんだ」という。コウモリ由来のコロナウイルスの研究を行なっている研究所は、武漢を含めて世界にたった3カ所(他は米国のテキサス州ガルヴェストンとノースキャロライナ州チャペルヒル)しかないからだ。

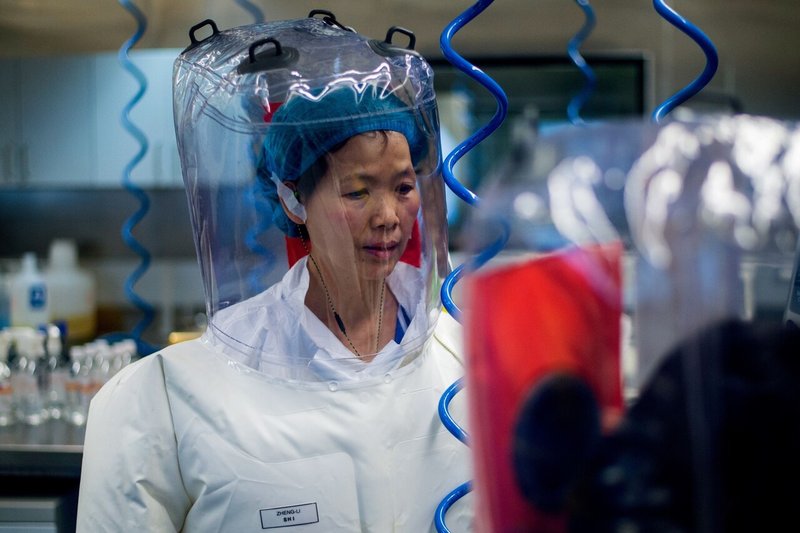

「コウモリ学者」の異名をもつ石正麗研究員

素人ネット調査団の活躍

“陰謀論”と一蹴されていた「流出説」を復活させた最大の功労者は、有志のネット調査団「ドラスティック」だ。

ニュージーランド銀行にデータサイエンティストとして勤めるジャイルズ・ドマノフは、「ランセット」の共同署名記事について、「証拠もなく非科学的だ」と疑問を感じていた。「データのなかに規則的なパターンを見つけるのが得意」なドマノフは、2020年春頃から、新型コロナウイルスの起源を独自に調べ始めた。

当時、「コウモリから他の動物に感染が起こり、そこから武漢の海鮮市場でヒトに感染した」というのが通説だったが、この海鮮市場では、さまざまな野生動物が扱われていても、コウモリは扱われていなかった。そこから「本当に海鮮市場が新型コロナの起源なのか?」「コウモリ由来のコロナウイルスの世界最大級の標本コレクションを持ち、世界で最もリスクの高い実験を行なってきた武漢ウイルス研究所がある武漢で最初のコロナ感染者が出現したのは、単なる偶然なのか?」「研究所から流出した可能性もあるのではないか?」——「これはごく自然な問いだ」と考えたドマノフは、入手できるデータを徹底的に分析し始めた。そして彼に対して、第一線で活躍する科学者ら20名以上が世界中から協力を申し出て、自らを「ドラスティック」(DRASTIC, Decentralized Radical Autonomous Search Team Investigating COVID-19)と名乗るようになったのである。

流出も起こり得る管理体制

まずドマノフらは、「先進国の水準に匹敵する万全のセキュリティを誇る」はずの中国のコロナウイルス関連の研究所で、2004年以来、少なくとも4件の「流出事故」が発生していたことを突き止めた。うち2件は北京にある「最高峰」の研究所で起きたもので、そのうち1件は、手狭になった研究所の廊下の冷蔵庫に保管されていたSARSウイルスを学生が電子顕微鏡で観察したことから感染が広まっていた。ウイルスなどの研究所からの流出事故は、世界中で何度も起きており、実は珍しいことではない。そんななかでも中国の研究所は、SARSのような危険なウイルスをかなりずさんな管理体制で保管していたのである。

ドラスティックのメンバーで中国での研究経験もあるロドルフ・ド・メストルによれば、武漢ウイルス研究所は「まともな研究所でない」。コロナウイルスを研究するラボが無数にあるにもかかわらず、酸素ボンベ付の全身を覆うスーツの着用を義務付けられるような「バイオ・セキュリティ・レベル(BSL)4」のラボはたった一つで、それ以外はBSL3かBSL2(米国の歯医者程度のセキュリティ)だというのだ。

パンデミックが起こるまで、SARSを含めたリスクの高いコロナウイルス研究をBSL2、3の水準の環境で行なっていたことを石正麗自身が認めている。こうした実態を初めて知って、「流出があっても不思議ではない」と意見を変えた科学者も少なくない。新型コロナ発生直後の2020年2月14日、習近平は、異例の速さで新たなバイオセキュリティ法を執行させたが、「現状の管理体制では流出は十分あり得る」と中国自身が認識したからだろう。

実は、こうした実態は、米国当局も把握していた。

「2018年、武漢研究所での危険なウイルス実験に米外交官は警告を発したが無視された」(2021年3月8日付「ポリティコ」)という記事によれば、2017年末、在北京米国大使館からワシントンに、「超ハイレベルのセキュリティを要する研究所に不可欠な技術者や研究者が不足しており、ウイルス漏洩のリスクが高くて危険」という報告が上げられ(同電信は2020年4月14日付のワシントンポスト紙にリークされている)、2017年末から2018年にかけて、米国の科学者による3つのチームが武漢ウイルス研究所に派遣され、石正麗とも面会しているのだ。この時、石正麗ら中国研究者の間で、少なくとも3つの危険な新ウイルス(ヒトの肺細胞ACE2に受容する性質をもつ)の存在が話題になっていることを知った米国側は、危険な未知のウイルスが武漢研究所にすでに「保管」されていることに大きな衝撃を受けたという。

「コウモリ学者」石正麗

「コウモリ学者」の異名をもつ石正麗は、SARSが世界で猛威を振るった際、これがキクガシラコウモリ由来のウイルスだ、といち早く突き止めた“コロナウイルス研究界の英雄”だ。

ここから先は

文藝春秋digital

月刊誌『文藝春秋』の特集記事を中心に配信。月額900円。(「文藝春秋digital」は2023年5月末に終了します。今後は、新規登録なら「…