新連載 外事警察秘録① 横田めぐみさん「偽遺骨」事件 北村滋(前国家安全保障局長)

インテリジェンスの世界は一滴の血も流れない戦場だった。/文・北村滋(前国家安全保障局長)

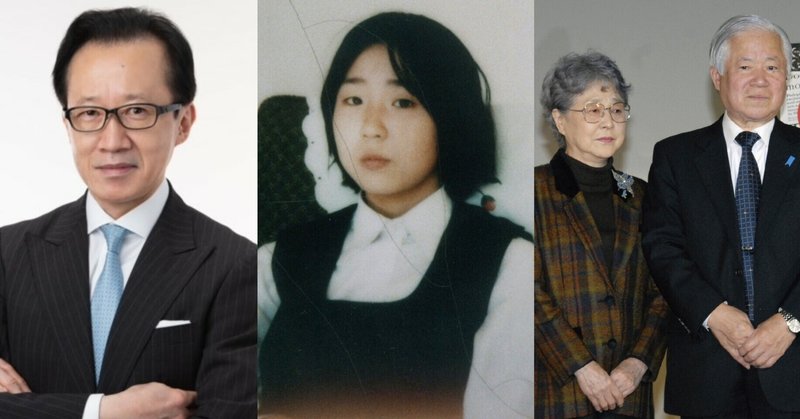

北村氏

国益をかけた戦場

1980年4月に警察庁に入庁し、2021年7月、国家安全保障局長を最後に公務員人生にピリオドを打った。41年余り、私はいかなる仕事をしてきたか――。

例えば、警察庁長官官房や交通局で法案を書いた。県警本部長として県民の安全に責任を負った。警視庁の若き署長として町の交通安全や防犯の向上に取り組んだ。どの仕事も警察官僚として多くの出会いに恵まれ、思い出深い。

一方、私の経歴にはもう1本の軸がある。

フランスへの留学と大使館派遣に始まり警察庁警備局(外事課、警備企画課、外事情報部長)を経て、国家の安全保障をはじめとする重要政策を左右する内閣情報官、国家安全保障局長に至るインテリジェンスの系譜だ。ここでの経験は、1発の銃弾も撃たず、1滴の血も流れはしないが、まぎれもなく国益をかけた戦場にいたといえる。

世界には独自の価値観に基づき領土や資源、覇権を求めて国際秩序への挑戦を続ける国々――ロシア、中国、北朝鮮、イランなど――があり、特定の政治目的のために殺傷と破壊を繰り返すテロリストがいる。放置すれば国民の生命、身体、財産は脅かされ、企業の人材、資産は奪われかねない。これらの脅威に我が国は外交(Diplomacy)、インテリジェンス(Intelligence)、軍事(Military)、経済(Economy)という4つの機能(DIME)を統合して立ち向かわなければならない。インテリジェンスコミュニティの役割は、その戦いを通じて得られた成果、すなわち、国家戦略の立案・実行のための正確な情勢認識と情報を、内閣総理大臣、官房長官、副長官といった官邸要路に提供することである。

外事課長初の訪朝

インテリジェンスコミュニティにおけるキャリアパスで、最後まで取り組んだ最大の課題は、北朝鮮による日本人拉致問題である。

今年は、その象徴的存在である横田めぐみさん(拉致当時13歳)が新潟の海岸から連れ去られて45年。北朝鮮が拉致の事実を認め、被害者5人を帰国させることになった第1回日朝首脳会談から20年。めぐみさんのご両親ら被害者家族が勇気を振り絞って組織的救出運動に踏み出した家族会結成から25年の節目に当たる。

この間、欧州拉致事件の被害者、有本恵子さん(拉致当時23歳)の母、嘉代子さんが2020年2月に94歳で、めぐみさんの父、滋さんが同年6月に87歳で、愛娘との再会を果たせずに亡くなった。本件に携わった者として正に痛恨の極みであり、帰還という結果を出せていないことを大変申し訳なく思っている。

北朝鮮による国家犯罪の中でも非人道性が際立つ拉致問題について、記憶に残る任務の一つとして「第3回日朝実務者協議」での訪朝を挙げることができる。北朝鮮側が拉致被害者に関する資料を引き渡し、北朝鮮内部での関係者への事情聴取などを認めることとなり、この協議で、拉致事件の捜査に携わる警察が日本政府訪朝団に加わることになる。私は外事課長として、その任務を遂行するため、警察チームを率いて訪朝することになった。

中国・北京乗り継ぎの高麗航空機で平壌・順安国際空港に降り立ったのは、2004年11月9日のことだった。外事警察の立場からすると北朝鮮は長年、取締りや情報収集の対象としてきた、言わば禁断の地である。そこを取締りの元締めである警察庁外事課長が訪ねるのはむろん初めてのことだ。

訪朝団は外務省の藪中三十二アジア大洋州局長を団長に総勢約20人。警察チームは7人で、課長以下、外事課北朝鮮担当のほか鑑識や情報保全などの部署から精鋭を集めた。

空港から市中心部へ。晩秋の平壌近郊、耕作の終わった大地を進む寒いバスの中で、私は北朝鮮側に要望すべき事項を反芻した。北朝鮮側が「死亡した」と主張する被害者らに関する詳細な捜査報告書を、出発直前まで頭に焼き付けてきた。警察チームには、関係者への聴取で成果を得て、また先方から提供される資料については精査の上、確実に日本に持ち帰る重要な役割が与えられていた。それを思うと胃のあたりにずっしりと重いものを感じた。ただその時はまだ、警察の働きがその後の日朝関係を決定づけるほど重要なものになろうとは思いもよらなかった。

横田夫妻

警察内部から反対

訪朝の約3週間前、10月20日午後4時、私は、霞が関・中央合同庁舎2号館19階にある警察庁長官室で漆間巌警察庁長官と対面していた。漆間長官は警察庁外事課長、警備局長などを経験し、外事警察には理解が深い。その漆間長官は内務省伝来の大きなデスク越しに立ったまま、私に語りかけた。これは何か重要な事項を伝えるときの彼独特のスタイルだ。

「実務者協議の代表団への警察の関与の仕方は、瀬川君(勝久警備局長)とも相談して、いろいろ考えたんだが、担当課長の君がヘッドで参画するのが良いということになった。北村君、ご苦労だけど行ってくれるか」

漆間長官は外務省からの要請に従って、私が政府訪朝団に同行し、北朝鮮側から提出された資料の保全と鑑定を指揮するよう既に決定していた。皇居のお堀を見下ろす長官室の窓を朝から降りしきる雨が打ち付けていた。

私は直ちに出張準備に取り掛かったが、訪朝については警察庁内部から疑問や反対の声が上がっていた。

全国の警察には、我が国に対する国益侵害行為や安全保障を脅かす外国による犯罪を監視し、取り締まり、情報を収集・分析する専門部署として外事部門が置かれている。それら外事部門を指揮監督するのが警察庁外事課である。そのトップである課長が“対象国”に自ら乗り込むことなどありえない、というのが反対論の中心だった。

後輩の中には「朝鮮外事は外事警察の根幹です。外事課長が北朝鮮に行くなどということは全国の外事警察にも示しがつかず、士気にもかかわります。決定されたことかもしれないが、私は反対です」とわざわざ自分の意見を伝えに来た者もいた。

しかし、拉致という国家犯罪の被害実態を解き明かす証拠資料の鑑定や、関係者への事情聴取などの捜査手続は警察にしかできない。国交のない国に赴き、政府の方針と責任において行う作業に中央官庁からしかるべき立場の者が行かず、現場職員だけを派遣するわけにはいかない。それに権限がある者がいなければ、先方に軽んじられる恐れもある。私は、粛々と任務を遂行すべきであると考えた。ただ協議そのものの進展を見通せる者は、北朝鮮との窓口を務めていた外務省関係者を含め誰もいなかった。

拉致被害者に関連する資料の提出と現地での関係者への聴き取りなどについて、北朝鮮側はその直前の実務者協議で容認する旨、前向きな回答を寄越していた。日本メディアは、北朝鮮側に2つの狙いがあると見立てていた。1つは、金正日国防委員長(総書記)が日本との協議を進展させる見返りに数兆円とされる資金を獲得すること、もう一つが、日本との国交正常化を対米関係改善へのレバレッジにするというものだった。いずれもあながち外れてもいないように思えた。

一方、当時の官邸と外務省は、最初の日朝首脳会談から2年もの間、進展がみられない日朝関係を動かし、国交正常化交渉に入る流れを取り戻したかった。これは、藪中団長も折に触れて言及していた。

その上で、外務省が警察に現地への同行と鑑定を要請してきたのは、捜査権限があり高い対応力を持つ警察が資料の受領から鑑定の手続に関与することで、その信憑性を裏付けることが目的だったのではないか。つまり外交当局としては、証拠品など北朝鮮側が出してきた“誠意”を日本政府が受け入れるにあたり、国内世論に対し公正な根拠を示すことで、国交正常化交渉に入る勢いを得ようと考えていたのではないか。そんな思いが今もしている。

横田めぐみさん。当時中学一年生だった

鏡が多い客室の謎

順安空港を出たバスは、30分ほどで投宿先と協議会場を兼ねた高麗ホテルに到着した。高麗ホテルは、当時平壌で最も近代的な設備を備えていた。フロントを抜け宿泊客室がある21階を目指す。なぜか途中階でエレベーターが止まり、ドアが開く。そこには一切の照明がない暗黒の空間が広がっていた。到着した客室の調度品や内装はパチンコホールのような華美な印象。一方、接遇は非常に丁寧だったことがちぐはぐに感じられた。

到着以降、警察チームは外国で礼を失することがあってはならぬと警察礼式にいう頭を下げる「室内の敬礼」はしたが、先方の誰とも握手はしなかった。初日の夜に開かれた歓迎夕食会も辞退した。こうした対応は警察のメンバー全員に徹底した。「外交」のプロトコルで動く外務省と、犯罪捜査規範で動く警察の組織文化の違いからくるものかもしれないが、外事警察として対決すべき相手との間合いを考えた上での判断だった。

到着初日の日朝双方の動きについて、手帳には、《チョン・テファ(鄭泰和)大使主催の日本代表団歓迎宴会については、警察庁関係者はその参加の目的を勘案し、欠席扱いとする》、《協議中に藪中団長に申し入れて、団長及び北朝鮮側は了解》と記されている。

我々は、盗聴など北朝鮮側の情報活動には細心の注意を払った。とにかく一人で行動しない原則を周知徹底した。客室は相部屋にした。これを申し入れると、外務省の同行職員から「警察の人は相部屋がお好きなのですか」と妙な質問をされるはめになったのだが……。念には念を入れ、私は警察チームのメンバーが24時間寝ずに在室する客室――通称ロジ部屋――で待機することにした。

我々にあてがわれた客室は、それにしても鏡が多かった。同行した鑑識担当の職員が部屋の内壁と外壁の厚さを測ってみたところ、人一人が入れるほどの空間が存在する。またホテルに依頼した洗濯物は、依頼者が使ったベッドの上に確実に置かれていた。なぜホテル側が、2人がどちらのベッドで寝ているかを知り得たのか、今でも分からない。

高麗ホテル(中央)

医師や看護師への聴取

外交当局間の日朝政府間協議の後、日朝実務者協議は到着翌日、11月10日午前11時、高麗ホテルの宴会場にしつらえた会議室で始まった。中央に対面する形で配置されたテーブルに双方7、8人が向き合う。私と同行の警察庁外事課員の計3人はテーブルの中央付近に着席した。

まず午後1時まで総論・調査に関する方法論を話し合うセッションがあり、休憩を挟んで午後2時から我々が北朝鮮の「調査委員会」に寄せた疑問点について個別に回答を始めた。

「調査委員会」に突き付けた質問は、北朝鮮側が「死亡」と回答した横田めぐみさんら8人の消息や入境した事実が確認できないと主張する4人の被害者に関するものだった。

横田めぐみさんについては、物証として写真や北朝鮮での身分証明書、自筆の紙片などを要求した。これらは指紋検出や写真、文書からの本人との同一性を確定するために必要だった。

そして、めぐみさんの元夫とされるキム・チョルジュン氏か、めぐみさんが入院していたとされる「49号予防院」が保管しているはずの「めぐみさんの遺骨」とされるものも、DNA型鑑定などによる同一性鑑定に用いる趣旨で求めた。

さらに、めぐみさんの生活状況や健康状態を知り得るキム・チョルジュン氏本人や入院先の「695病院」の医師、また北朝鮮側の主張によるところのめぐみさんの「自殺」の直前に散歩に同行していた「49号予防院」の医師や看護師、埋葬に関与した者らへの直接聴取も要請した。

藪中氏

「よど号」メンバーと「KYC」

加えて、我々は、被害状況の捜査から拉致が北朝鮮特殊機関の計画的・組織的な犯行だったとみて以下のような疑問点も提示していた。

まず、欧州で拉致された男女3人の被害者、石岡亨さん(拉致当時22歳)、北朝鮮で石岡さんと結婚したとされる有本さん、そして松木薫さん(同26歳)の3人について。

警察の最大関心事は、特殊機関「朝鮮労働党対外連絡部56課」の副課長で工作員、キム・ユーチョル――「KYC」と呼んでいた――と、その配下で指示を受け、石岡さんら3人を拉致したとみられる共産主義者同盟赤軍派の「よど号」グループとの関連性だ。

北朝鮮側は認めていないが、有本さんは英国留学中にコペンハーゲンに旅行した際、「よど号」グループの魚本(安部)公博容疑者と中華料理店で会食したとの証言がある。

「よど号」メンバーの元妻による証言だが、我々は、様々な角度から検証した結果、真実性が高いと判断していた。さらに、有本さんが消息を絶つ直前、デンマークのカストロップ空港で「KYC」と一緒にいる場面を第3国の情報機関が撮影した写真の存在だ。

有本さんは、モスクワ経由で北朝鮮に連れ出されたことが判明しており、北朝鮮機関の関与と「よど号」グループの暗躍も明白だった。

石岡さんについては卒業旅行の途中でスペイン・バルセロナに立ち寄った際に「よど号」メンバーの妻と一緒に行動していた。バルセロナ動物園で石岡さんの旅の同行者が、「よど号」メンバーの妻と石岡さんが並ぶスナップ写真を撮っている。こうした証拠が多数存在するにもかかわらず、北朝鮮は「よど号」グループの関与を一切認めていないのである。

我々が示した疑問点に対し、北朝鮮側はほとんど回答しなかった。

たとえば田口八重子さん(拉致当時22歳)に関して「当方(北朝鮮)の安全保障の観点もあり、今後提起される質問を考えていただきたい」とかわしてきた。都合の悪いことは一切、聞くなという意味だろう。

拉致直前の田口さんの足取りは判明していなかったため、拉致実行者とともに東京を出発して船に乗せられたとみられる宮崎までの移動経路、手段の解明は必須であった。

しかしながら、日本国内で誘拐・国外移送行為を補助した者について詳細な情報提供は全く受け付けられなかった。

さらに、田口さんが北朝鮮で拉致被害者、原敕晁さん(拉致当時43歳)と同じ招待所で生活していたとする北朝鮮側の説明はこちらの情報とずれがあった。また田口さんが日本語を教え、接点があったとされる大韓航空機爆破事件の実行犯、金賢姫工作員との関係も、一切語られることはなかった。

疑問の数々に北朝鮮が寄越した回答では、「特殊機関がやったことなので、詳細は調べようがない」というものが多かった。組織も改編されており、調査は困難を極めたとの釈明を繰り返すだけだった。

拉致をめぐる北朝鮮の対応には、ある被害者については帰国させ、ある被害者については「死亡」と説明し、「未入境」として拉致そのものを認めないケースもあるなど不可解なことが多い。中でも大きな疑問は、目的を偽り北朝鮮に連行した事実は認めているのに、「よど号」事件や大韓航空機爆破事件のような「テロ」の実行犯の関与を一切認めないことだ。テロリストが関与したとなれば、北朝鮮は「テロ支援国家」としての実態を上書きし、国際社会や米国からの更なる制裁の根拠となる可能性があったからだろう。

こうした北朝鮮側の「涙ぐましい努力」は、2008年10月11日、米国による北朝鮮のテロ支援国家指定解除で実を結ぶことになる。

最大の脅威は米軍

協議は難航した。時間は瞬く間に過ぎ、日本側から北朝鮮に申し入れ、期間を当初日程から2日間延長した。協議時間は計60時間近くにも及ぶことになる。北朝鮮は日本側の調査要望事項について、「695病院」「49号予防院」「招待所に当時勤務していた者」等の「関係者」への直接聴取を容認した。北朝鮮のような閉鎖国家がよくも受け入れたものだと思うが、逆に言えば当時、金正日政権にはそれだけ拉致問題を「解決」させたい意思があったということなのだろう。

北朝鮮がそう考えるに至った背景の1つには、対米関係を含むその頃の国際環境があった。

ここから先は

文藝春秋digital

月刊誌『文藝春秋』の特集記事を中心に配信。月額900円。(「文藝春秋digital」は2023年5月末に終了します。今後は、新規登録なら「…