東條英機はなぜ「精神論」批判のアイコンとなったか

批判にも礼賛にも偏らない歴史学の視点から東條英機の生涯を読み解いた文春新書『東條英機 「独裁者」を演じた男』が話題を呼んでいる。なぜ、昭和日本はこの男に国家の運命を委ねたのか。著者の一ノ瀬俊也氏(埼玉大学教授)に聞いた。

著者の一ノ瀬氏

――なぜ今、東條英機の評伝を書こうと思ったのですか。

一ノ瀬 理由はいくつかあるのですが、「東條」という名前がいまでもある種のレッテルとして機能している点は大きいです。たとえば、現在の政治や社会を批判するときにも彼の名前はよく利用されています。日本社会では、精神論がはびこっているけれど、昔から同じだという意味で、「東條英機と同じようなこと言っている」などと利用されるわけです。「精神論をぶつ人を批判しているんだな」となんとなく伝わりますよね。

しかし、東條英機をそのレッテルだけで語ってしまうと、太平洋戦争時の日本や日本軍のことをきちんと理解できないとも思っていたんです。

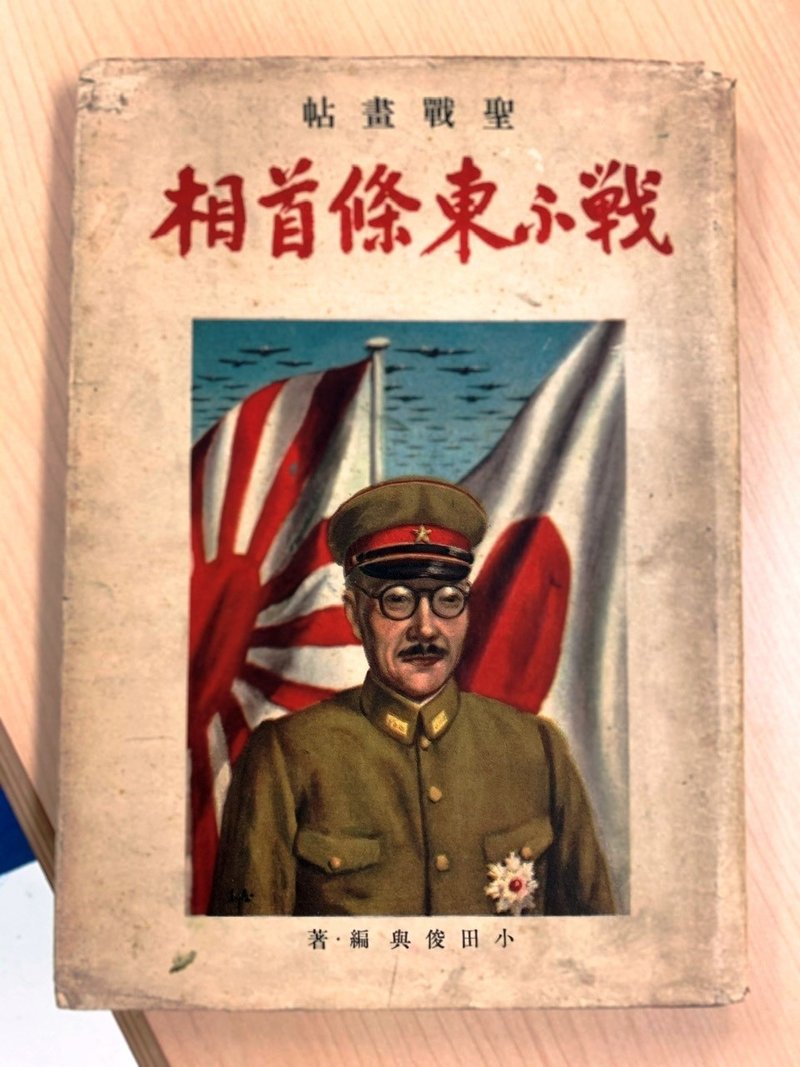

東條英機(一ノ瀬氏所蔵)

――それはどういうことでしょうか?

一ノ瀬 東條が精神論を唱えたのは事実で、本書の冒頭でも記しましたが、敵機を「魂で撃ち落とせ」と発言しています。歴史を研究している立場からすると、この言葉の表面上だけで論評するのではなく、その発言の背景を明らかにして、東條英機や当時の軍部を理解するべきだと思いました。

――当時の軍人は、飛行機をどのように考えていたのでしょうか

一ノ瀬 軍事史を少し勉強してみるとわかることですが、第一次世界大戦の結果、飛行機が重要な兵器になることが、世界中に知れわたりました。日本でも例外ではありません。

東條のいた陸軍でも、国家のすべてを戦争に使う「総力戦の時代」が到来したと考えていました。飛行機の開発や利用の仕方にとどまらず、戦争を支える国家や国民の動員の方法までが研究の対象となったのです。東條もこの考えを取り入れて、新聞などで航空戦の戦果を語る広報担当の役割もしていました。つまり、飛行機の重要性をよくわかっていたのです。そこまで飛行機を「知っていた」はずの東條が、なぜ精神論をというところを考えてみたいと思いました。

当時刊行された東條礼讃本 『戦ふ東條首相』(一ノ瀬氏所蔵)

――本書の重要な部分を聞いてしまうようですが、そこまで詳しく研究をしていた東條たち陸軍が物量ではなく精神論を重視して語るようになったのはなぜですか。

一ノ瀬 実際に物量に勝るアメリカと戦争との戦争になった時に、わかっていたこととはいえ、生産力の違いに直面しました。その差を埋めようにも、当然ながら埋めることができない。その焦りから「精神論」が、強調され出したのだと思います。

東條の発言を追っていくと、本来は物量の重要性と精神論はセットで発言されています。しかし、精神論のインパクトは大きく、戦争に負けてからは物量を重視した発言の存在は完全に忘れられてしまったのです。

――第二次世界大戦時の各国の指導者と比べて東條は、どのような指導者だったのでしょうか。

一ノ瀬 当時の世界の潮流をみると、戦争を遂行するにあたって物量とある種の精神論を唱えることは、何もおかしいことではありませんでした。ヒトラーでもスターリンでもルーズベルトでもそうですが、強力な指導者が先頭に立って、人々を扇動して国家を動かして戦争を遂行していくのです。東條はこの潮流を彼なりに読み取って実行しているつもりだったのでしょう。だからこそ、自分が広告塔やアイコンのようになって、国民を盛り立てようとしました。彼の「精神論」もその一つの現れとして考えるべきです。しかし、結果として物量が伴わないために上手くはいかず敗北をしたわけです。

――東條の生涯を評伝にするにあたってどのような苦労がありましたか。

一ノ瀬 東條には敗戦以来、徹底的な批判をされてきました。その逆に一部の人たちによる極端な顕彰が行われてきました。それは東條のすべてが正しかったかのような主張です。

その極端なイメージとは違った東條研究をしたいと考えました。近年、戦争に関して様々な史料が公開され、軍事史研究でも多角的な視点が生まれています。これらの成果を生かしながら、私なりの東條英機像を描いてみたいと考え本書にまとめたつもりです。