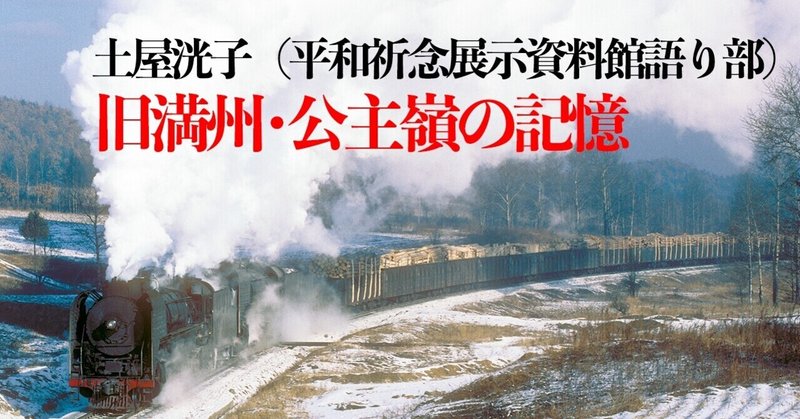

土屋洸子 旧満州・公主嶺の記憶

文・土屋洸子(平和祈念展示資料館語り部)

毎年8月になると、私は暦の数字を読む。9日はソ連参戦の日、11日は走る列車から飛び降りた日、15日に乗った列車は駅に止まったまま動かなかった。

昭和20年8月9日午前0時、新京(現・長春)にあった敷島高等女学校の寄宿舎で寝ていた私は、ドーンドーンという大きな音で目を覚ました。ソ連軍の空襲だった。

寮生は11日に自宅へ帰ることを許され、私を含む公主嶺出身の3人は疎開列車に乗った。いつもは各駅で停車するのに、この日はどの駅も通過してしまう。私たち3人は意を決して、公主嶺駅を走り抜けようとする列車からホームに転がり落ちた。

農事試験場に勤めていた父は、耳の手術直後だったため疎開を拒んだが、14日の夜に「明日の列車が最後です。列車長として乗るように」と説得され、母と私たち4人の娘とともに無蓋の貨物列車に乗り込んだ。

そのとき私は青酸カリを背負っていたらしい。今から十数年前、当時の同級生から、「リュックの中から茶色のビンを2本取り出して見せてくれたわよ」と言われ愕然とした。すっかり忘れていたが、同じ列車に乗る2000人の命を背負っていたのかと思うと背中がぞくぞくした。

最後の疎開列車は公主嶺駅に止まったまま動かず、そのうち日本は負けたらしいと噂が流れ、私たちは家に戻った。まもなくソ連軍が進駐してきた。家の前を行進する兵士のぼろの軍装と太い腕に刻まれた入れ墨を目の当たりにした。女の子を持つ親はみな震え上がり、私も丸坊主にされた。「戦争に負けたらどうなるか誰も教えてくれなかった」と楯突いたが父は何も答えず、母は涙を流していた。

残留した日本人はその後約1年にわたり監視下の生活を強いられた。その間、街の支配者はソ連軍から国民党軍へ、八路軍からまた国民党軍へとめまぐるしく変わった。

21年夏、引き揚げが始まった。父は試験場再建のために残留を命じられたので、私は7歳の妹と2人で札幌の祖父母の家に向かった。辿り着いたのは公主嶺を出て40日後の8月30日だった。

ここから先は

文藝春秋digital

月刊誌『文藝春秋』の特集記事を中心に配信。月額900円。(「文藝春秋digital」は2023年5月末に終了します。今後は、新規登録なら「…