「私、皇族フェチ、華族フェチなんです」林真理子、新連載小説『李王家の縁談』を語る。

作家の林真理子さんによる新連載小説「李王家の縁談」が、文藝春秋1月号からスタートした。文藝春秋digitalでは、12月30日(月)から配信予定。「皇族フェチ・華族フェチ」を自称する林さんが今回挑むテーマは、「日本の皇族と朝鮮の王公族との縁談」だ。ご本人に執筆の裏話などを語ってもらった。/聞き手・文藝春秋編集部

「日本と韓国は、お互いに見ているもの、感じているものが違うので本当に難しい」

作家の林真理子さんは、そう語る。

不倫トレンドの先駆けとなった『不機嫌な果実』、セレブの退廃的な生活を描いた『愉楽にて』、そして2018年の大河ドラマになった『西郷どん!』。

数々の名作エンタメ小説を描いてきた林さんが、次に挑むのは、韓国併合後の日本の皇族と朝鮮の王公族との縁談。

月刊「文藝春秋」1月号から新連載小説『李王家の縁談』がスタートした。

主人公は、梨本宮(なしもとのみや)伊都子(いつこ)妃。佐賀藩主だった鍋島家から皇族の梨本宮に嫁いだ女性だ。鍋島家は、いち早く西洋医学や軍事を取り入れるなど進取の気性に富み、伊都子は父の直大(なおひろ)公がイタリア特命全権公使としてローマに駐在していたときに生まれた。伊都子という名前は「イタリアの都で生まれた子ども」という意味だ。また、鹿鳴館の花とうたわれた母の栄子(ながこ)の美貌を、伊都子もまた受け継いでいた。

伊都子には方子(まさこ)という娘がいた。伊都子は、方子に当時の皇太子(後の昭和天皇)である裕仁親王の妃となってほしいと期待をしていたが、方子の従姉妹である久邇宮良子(ながこ)が妃候補として有力だという話を耳にする。

そこで伊都子は、当時、韓国併合後、皇族に準ずる待遇を受けていた大韓帝国最後の皇太子で、日本に留学していた李王家の李垠(イウン)に方子を嫁がせることを考える――というところから話は始まる。

――皇室を描くのは、明治天皇の妃である昭憲皇太后に気に入られた下田歌子の醜聞を扱った『ミカドの淑女(おんな)』以来です。

「もう30年近く前になりますね。わたし、皇族フェチ、華族フェチみたいなところがあるんです。宮廷の奥に緋の袴をはいて、中世と同じように過ごしている人がいる。上つ方はみんな親戚だし、おとぎ話の延長のようにも思えて面白いと思うんです。

だから、皇族や華族に関連する手記などは、ほとんど手に入れて読みました。『銀のボンボニエール』(秩父宮妃勢津子著)や、『徳川慶喜家の子ども部屋』(榊原喜佐子著)。高い写真集も買いましたよ。『写真集 近代皇族の記憶』とか……。

記憶力が悪いので読む端から忘れてしまうんですが(笑)、『李王家の縁談』にはわたしの30年来の皇室や華族への興味が結実したという思いです」

――なぜ「朝鮮の李王家と日本の皇族の縁談」を書こうと思われたんですか。

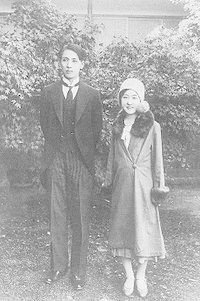

「ものの本で、宗武志(そうたけゆき)さんと徳恵(とくえ)姫のご結婚のときの写真を見たんです。

徳恵姫は大韓帝国最後の王女で、方子妃の夫である李垠の異母妹にあたります。大正14年に上京して、李垠一家と鳥居坂の邸宅に住み、女子学習院に編入しました。李王は遅くに生まれた徳恵姫をとても可愛がっていたそうです。

宗武志さんは対馬藩の旧藩主の家柄で、東京帝国大学文学部出身、北原白秋にも師事していた、とてもインテリな方。その上、すごくイケメンで背が高くって。

そのお二人のご結婚のときの写真があるんですが、穏やかさを感じる宗伯爵とは対照的に、隣にいる徳恵姫の笑顔がちょっと違和感があった。それで『このお二人はどういう方なんだろう』って興味をかきたてられたんです。後から知ったんですが、徳恵姫は統合失調症を患っていらしたんですね。

そこから色々調べたら、李垠さんと梨本宮方子さんの縁談など、日韓併合後に、日本の皇族と朝鮮王公族との婚姻がいくつかあったことが分かりました。これは歴史ドラマでもあり、その中に、男女や家族の普遍的なホームドラマがある、いつか書きたいと温めてきたテーマなんです」

宗武志(左)と徳恵姫(右)

――主人公を、李王家に嫁いだ方子妃ではなく、その母の伊都子妃にしたのはなぜですか。

「李方子さんの結婚って、これまで日韓併合をうまく進めるための政略結婚だと見られることが多かったようです。だから、伊都子妃も方子妃も両国の融和のために犠牲になったという人もいるくらい。

でも、調べてみたら、それはちょっと違うんじゃないかと思えてきたんです。伊都子妃は、朝鮮王公族との結婚にわりと積極的だったという説もありました。李王家は日本の皇族と同じように多額の歳費を受け取っていたので、貧しい華族に嫁がせるよりも、実をとった勝算のある結婚だったという資料が最近出てきて、がぜん面白くなってきて」

――明治や大正時代の女性皇族にも夫の後ろに控えているだけでなく、個性的な方もいらっしゃったんですね。

「そう、方子妃の結婚について東奔西走するのは母親の伊都子妃なんです。旦那さんの後ろに隠れている存在ではなかった。ましてや生家がお金持ちの大名家だったならば、月々の化粧料(※金銭的援助)も実家からもらえたので豊かな生活を送っていましたし。

伊都子妃は幼いころからの日記を残しているんですが、それを読むと理知的でとても魅力的な女性でした。写真を見ても分かるように、意志の強さを感じさせる美人です。開明的な鍋島の娘で、祖父は日本で初めて種痘をほどこした方ですから、伊都子妃も医者になっていたのではという人もいるくらいなんです。小説にはそんな進歩的な女性像を取り入れてみました。

ちなみに、伊都子妃は日常の細かなことも日記に書き残していて、執筆する上でもすごく参考になるんですが、今度、その日記の全訳が出るそうですよ。ところが、その伊都子妃の日記の原本を宮内庁が破棄してしまったという話もあって……。なんだか『桜を見る会』の名簿みたいね(笑)」

伊都子妃

――また、秋篠宮眞子さまと小室圭さんの結婚が話題となるなか、女性皇族の縁談という話題もタイムリーです。

「お二人の納采の儀は2020年に延期になっていますから、そろそろ何らかの発表があるかもしれませんね……。

それから先日、18歳の誕生日を迎えた愛子さまの聡明なこと! 愛子さまなら女性天皇になっていただきたいと思う世論もだんだん強くなっている印象です。

女性・女系天皇についても、天皇家の歴史を知れば、見方が変わると思いますよ」

――日韓関係は今、複雑な局面を迎えています。そんなタイミングで日韓併合後のデリケートな部分を書くのは覚悟が必要だったのでは?

「最初は皇族の結婚を書けばと思っていたんですけど、地雷でしたね……(笑)。そこはこのテーマを書く上で避けては通れないし、非常に難しいです。日韓関係を調べれば調べるほど、どつぼにはまっちゃったなという感じで。一つの事実も黒か白か、書く人の立場によってこんなに違うものなのかって。

日韓併合について、『植民地化ではなくて平等な統合だった』とか、『伊藤博文は鉄道や学校を作って朝鮮の発展に尽力した』と主張する人もいます。けれど、実際、それを朝鮮の人たちがどう受け取っていたかはわからないと考えるのは、大切なことだと思うんです」

――明治天皇は李垠をとてもかわいがって、しょっちゅう宮殿にお呼びになったそうですね。

「東宮よりもお召しになる回数が多かったとか。日韓併合について申し訳ないという気持ちがあったのだと思います」

――李夫妻は、結婚後は赤坂プリンスの旧館だった現在の「赤坂プリンス クラシックハウス」で暮らしていました。

「あんな豪華な家で寝起きしていたってすごいことですよね。お若い方は、李方子さんと言ってもピンとこないかもしれない。でも、今でも、李方子さんや李垠さんの足跡は色々なところに残っています。

李方子さんは、本当に生き生きとして、自分で自分の人生を主導している女性でした。終戦後、朝鮮王公族としての身分を失った後に韓国に渡り、心身障害者のための福祉事業に心血を注いだんです。大正の世の中に、現代にも通じる考え方を持った皇族の女性がいたことを知ってもらえればと思います」

――現在の日韓関係を方子さんや伊都子さんがご覧になったら、どう思うでしょうか。

「悲しむと思いますよ。自分が築いたものは何のためにあったんだろうかって。『反日種族主義』という本は韓国でも日本でも売れたそうですね。

難しい問題だけど、隣の国なんだから、つき合わないわけにいかないし、みんな冷静に考えなきゃいけないって思いますよ、向こうが冷静になってないじゃんかって気持ちもわかりますけど、時間をかけても今の状況を脱しなくてはと思います」

――そういえば、林さんは即位の礼正殿の儀に参列され、午餐会では天皇陛下に「李王家の縁談」をご執筆なさっているとお話しになったとか。

「そうなんです。陛下は『資料が大変ですね』とおっしゃってくださいました。読んでくださるかしらねえ(笑)」

林真理子さんの新連載小説「李王家の縁談」は月刊文藝春秋1月号から連載が始まっている。日韓の狭間で翻弄されながらも、自らの意志で人生を選び取っていった女性たちの物語をぜひお読みいただきたい。