【イベントレポート】文藝春秋カンファレンス「素晴らしい組織」

文藝春秋カンファレンス「素晴らしい組織 人が育つ、成果が生まれる、組織変革の実践知」が6月10日(木)、オンラインで開催された。

新型コロナウイル感染拡大の下、リモートワーク拡大によるコミュニケーション不全や組織力の低下、さらには働き方改革に向けた生産性向上が企業の課題として浮かび上がる中、イノベーションを生み出す組織のあり方、組織の力を高める企業文化やタレントマネジメント、優秀な人材を確保するための従業員エンゲージメントなど、人事や組織をめぐる知見が紹介された。

◆基調講演

「現代戦略、イノベーションが求める組織とは」

~『経営戦略全史』『ビジネスモデル全史』からの考察~

KIT(金沢工業大学)虎ノ門大学院教授

早稲田大学ビジネススクール・女子栄養大学客員教授

三谷 宏治氏

基調講演は『経営戦略全史』などの著書があるKIT虎ノ門大学院 教授の三谷宏治氏が「知識を得ることは思考停止にも繋がり、いつか身を滅ぼすことになる。そして悩みとは思考停止したときに出てくる感情であり、思考ではない。座って悩んでおらず、自ら動いて、新しい情報を得て、人と話をしながら考えよう」と訴えて始まった。

そして三谷氏は、経営戦略論の歴史を次のように振り返った。

企業全体の統治について考えたフェイヨルの経営論と、孫子の昔からある戦略論を組み合わせた「経営戦略」論は、世界恐慌末期の1938年にバーナードが、組織をシステムとして動かす「共通の目的」を経営戦略と呼んだことに始まる。戦略と組織の密接な関係を論じたチャンドラーは、組織の内部構造が変わりにくいことを指摘し、組織の進化が遅れれば滅びに至る危険性を示した。

現代経営の重要課題、イノベーションをめぐっては、フォスターが、一つのプロダクト・ライフサイクルが、次のプロダクト・ライフサイクルに追い抜かれ滅びていく変化を「2重のS字曲線」で表現。これこそがイノベーションだと論じた。このとき、新しいプロダクト・ライフサイクルの担い手は別の企業に移り、「担当者の変更」が起きることを示した。クリステンセンは、ともにイノベーションを起こした既存顧客を大切にするよい会社ほど、マイナーな新規の顧客と技術を対象とする次のプロダクト・ライフサイクルに乗り遅れ、イノベーションに立ち後れる「ジレンマ」の存在を解き明かした――と。

では、このイノベーションの時代に、内部構造をなかなか変えられない大企業は、環境変化に適応できなかった恐竜のように絶滅してしまうのか。三谷氏は「今の時代の経営戦略に必要なのは、他社に追随されぬように、ビジネスモデル変革のための試行錯誤スピードを上げること」と訴える。

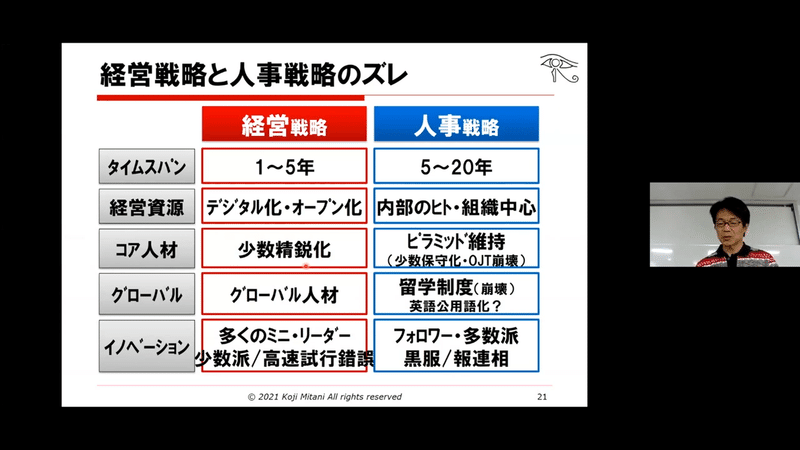

だが、経営戦略と人事戦略の間のズレがそれを妨げる。高速の試行錯誤を担う人材には、自分で決めて動く力、誰も言わないことを言えるオリジナリティが求められる。が、人事はフォロワー型の同質的人材ばかりを採用し、「報連相」教育の徹底が自分で決めずに上司の指示を仰ぐ方向へ若手社員を追い立てる。

三谷氏は、次の時代のために子どもたちの「発想力」と「決める力」を養う教育活動を展開するが、子どものチャレンジの芽を大人が摘んでしまうとして「試行錯誤の本質を大人が理解しなければ、次代の成長はない」と訴えた。

(講義直後の女子栄養大学よりリモートでのご講演)

◆特別対談(1)

「素晴らしい組織の条件」~マインドフルネス、エンゲージメント、エンパシー、組織パフォーマンスと脳科学の相関~

脳科学者 中野信子氏 (聞き手:松井一晃・文藝春秋編集長)

「サイコパス」「不倫」など人の脳や心理をテーマにした多くの著書があり、テレビ番組のコメンテーターとしても活躍する脳科学者の中野信子氏は、エンパシー、エンゲージメント、マインドフルネスをキーワードに、脳科学の視点から組織の課題を探った。

コロナ下のリモート環境で、人々はコミュニケーションに難しさに直面し、「会うことの価値は思った以上に高い」ことを再認識することとなった。コミュニケーションに重要なエンパシー(共感力)に関係する脳の部位は、相手の言葉以外、目線、まばたきの頻度なども分析し、相手の本音を探る。リモートではその機能の発揮が難しくなる可能性がある。

共感は相手に同調するだけでは不十分で、相手に「自分を受け止めてもらえた」と感じさせることで、コミュニケーションの満足度を高められるが、人との対面の減少は、共感力を磨く機会も失わせる。特に、共感を促すコミュニケーションを学ぶ機会が不足している若い世代では、ネガティブなメッセージを全人格否定のように受け取りがちになる。自分の気持ちの動きを観察するマインドフルネスは共感力も育てるので、共感力のあるコミュニケーションのために役立つかもしれない。

脳科学、心理学から見たエンゲージメント向上、組織の一体感醸成の方法は「割とシンプルで、仮想敵か、いけにえがいれば、組織への愛着は高まる」という。ライバル社を仮想敵とするのは比較的健全だが、問題はいけにえの方だ。古代のいけにえの祝祭は当然、現代企業にはなじまない。すると、裏で「会社を守る正義の行い」として、いじめが起きる。しかも「業績を上げている人などが、1人だけ得をしているとねたまれ、標的にされやすい」ので、組織の損失も大きい。その解決策について中野氏は「コストはかかるが、評価の基準を複数持った有機的組織は、ねたみを生みにくく、いけにえを減らせる」と語った。

◆テーマ講演(2)

「共通の価値観が強い組織をつくる」

~企業カルチャーの浸透による自律型組織の築き方~

株式会社PR Table

代表取締役COO

大堀 海氏

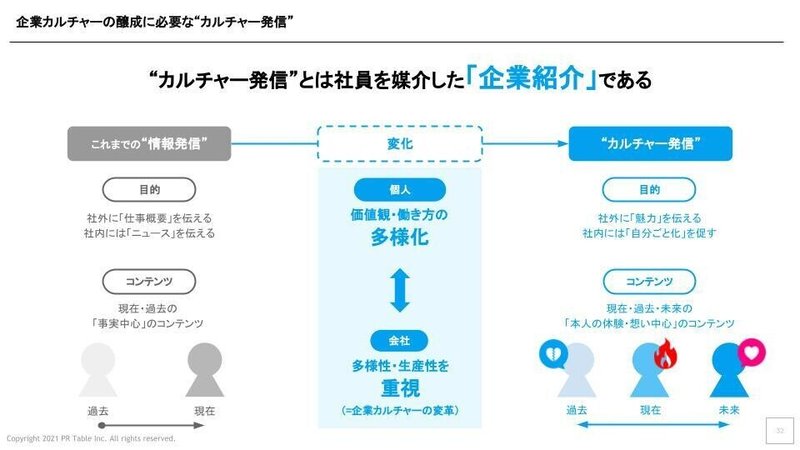

人との接点がコロナ下でオンラインにシフトし、経営環境は激変している。変化に素早く対応するため、企業組織はヒエラルキー型から自律型への転換が必要だ。しかし、「主体的にと言われても、どうしたら……」という現場の戸惑いも大きい。「社員が戸惑うことなく、行動を主体的に判断するためには、その基準となる企業カルチャーを明確にすることが不可欠です」と、企業カルチャー発信クラウド「talentbook」を展開するPR Tableの大堀海氏は語る。

企業カルチャーとは社員共通の価値観であり、企業理念に基づいた社員の日々の行動・言動の積み重ねによって醸成される。企業カルチャーという基準が明確になれば、社員は業務の優先度を決めやすくなり、組織の一体感も強まる。対外的には、社会からの求心力を高め、採用候補者、顧客、投資家らを惹きつけることにつながっていく。

しかし、同社の調査で、企業カルチャー醸成が順調と回答する企業はわずか1割。従来のような事実中心の一方的な情報発信では、社員に自分ゴトとして伝わらないからだ。そこで「社員一人ひとりが主役となり、企業カルチャーを体現して、SNSのフォロワーを作るように、その活躍のストーリーを社内外に発信する情報であれば、理解や共感を得やすくなる」と大堀氏は提案する。

多くの企業が導入する「talentbook」は、企画の立案で悩むことも多い記事の作成を省力化するため、目的やテーマに合わせて最適な構成案をこれまで蓄積してきた約5,000記事の制作ノウハウを元にリコメンドする。取材日程の調整や原稿修正などのワークフローの管理、テーマごとに閲覧数などのデータを分析してコンテンツを改善につなげる機能も備え、必要であれば取材執筆の代行サービスも提供できる。広報担当の負担を軽減し、リソースが限られていても情報発信を継続できるように支援する。大堀氏は「社員をメディア化することが、会社のカルチャーを強くし、自律型組織を作ることにつながる」と訴えた。

◆テーマ講演(3)

「企業文化とテクノロジーの融合が可能にする 組織変革」

ワークデイ株式会社

エグゼクティブ・プレジデント

兼日本担当ゼネラルマネージャー日本法人社長

正井 拓己氏

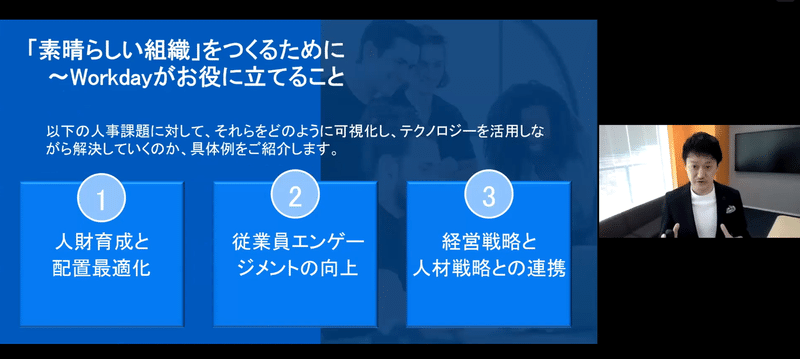

コロナ時代は、社員の心身の健康管理、従業員エンゲージメント向上など新たな人事課題を顕在化させている。多様化する課題に対して今、データを活用して解決しようという取り組みが注目されている。グローバルベストプラクティスに基づく、人材管理プラットフォームを提供するワークデイの正井拓己氏は「経験則や主観に頼ってきた人事課題を可能な限り数値化、可視化して解決を図る」という考えに基づいた同社の取り組みを紹介した。

同社は、個の能力を引き出すピープルイネーブルメントで、会社が持つ人材の力を最大化しようと、一部の幹部候補に限られることが多いタレントマネジメントの対象を全社員にしている。システム上で、目指すキャリアに必要なスキル、そのポジションの現職者の経験などを可視化。必要なスキルを習得できる研修の受講も自動で推奨する。これにより、社員が足りないスキルや、求められる経験などを把握して、自身のキャリアプランを自発的に検討できるようにした。

従業員エンゲージメント向上では、毎週、世界中の全社員を対象に「自分の能力を活かせていると感じているか」といったパルスサーベイで従業員満足度を測定。多くの企業で課題となっている、女性が活躍できる環境整備では、マネージャーの研修などを実施後、効果検証のため、女性の帰属意識指数(自分がチームに受け入れられていると感じているかを表す指数)をチェック。可視化したデータを使い、施策の実行、分析、改善のサイクルを回す。

資本市場から人的資本情報の開示を求める動きもあるなど、経営戦略と人材戦略の連携は重要度を増している。ワークデイの経営陣向けダッシュボードは、人材戦略情報のデータがスコアカード形式で可視化され、環境変化に対応した素早い経営判断を支えている。正井氏は「人事課題の可視化は世界中の企業が最新のテクノロジーを活用して挑んでいます」と訴えた。

◆特別対談(2)

「ラグビーは社会の縮図だ」~素晴らしい組織、結果を出すチームが大切にしている 、夢と情熱と絆、そして信じる力~

元ラグビー日本代表 大畑大介氏

(聞き手:スポーツジャーナリスト 生島淳氏)

最後の対談は、ビジネスに通じる組織論の観点からも関心を集めるラグビーをテーマに、『不屈の「心体」 なぜ闘い続けるのか』などの著書がある元ラグビー日本代表の大畑大介氏が、スポーツジャーナリストの生島淳氏と、今の日本代表躍進の背景にある組織や意識の改革について語り合った。

1995年、ラグビーの国際競技団体はプロ化を容認した。「これがポイントだった」と大畑氏。アマチュア主義を根強く守っていたラグビーは、第1回ワールドカップ開催の87年以降、プロ化の流れが加速した。その流れに乗り遅れた日本は95年大会でニュージーランドに17対145と歴史的大敗を喫する。大畑氏が日本代表入りしたのは96年。翌97年に故平尾誠二氏が監督に就任して、今につながる代表チームの改革が始まった。

まず日本人中心のチーム編成を変えた。ニュージーランド出身のアンドリュー・マコーミックをキャプテンに選出。現日本代表監督のジェイミー・ジョセフら元オールブラックス(ニュージーランド代表)の選手ら、多くの外国人を入れた。「3年以上居住すると、その国の代表資格を得られるという当時のルールの下で、日本として最高の選手をそろえようとした」。その外国出身選手が、海外チームを格上に見ていた大畑氏ら日本人選手の意識も変えた。

だが、優秀な選手を集めただけでは強いチームにならない。試合に出られない部員が頑張り、チームを牽引したことで、チームのスタンダードが上がり、好成績につながったという大学時代の経験を振り返った大畑氏は「全員がチームの目指す同じ方向を向いて、チームにどう貢献できるかを考えてこそ、チームは強くなる」と強調。「ラグビーは、後ろにしかパスできないが、一時的に後退しても、前進してくれると仲間を信じてボールを託す。利己的に自分だけで前進しようとしてもうまくいかない。だから、試合に出られない仲間、応援してくれる人の思いを背負い、利他的になることで、試合で出せる力は違ってくる」と、信頼と絆の重要性を語った。

2021年6月10日文藝春秋にて開催 撮影/末永 裕樹

注:登壇者の所属はイベント開催日当日のものとなります。

ここから先は

文藝春秋digital

月刊誌『文藝春秋』の特集記事を中心に配信。月額900円。(「文藝春秋digital」は2023年5月末に終了します。今後は、新規登録なら「…