追悼・古井由吉「日本文学は精神的支柱を失った」|平野啓一郎

2月18日、古井由吉氏が肝細胞がんのため亡くなった。享年82。

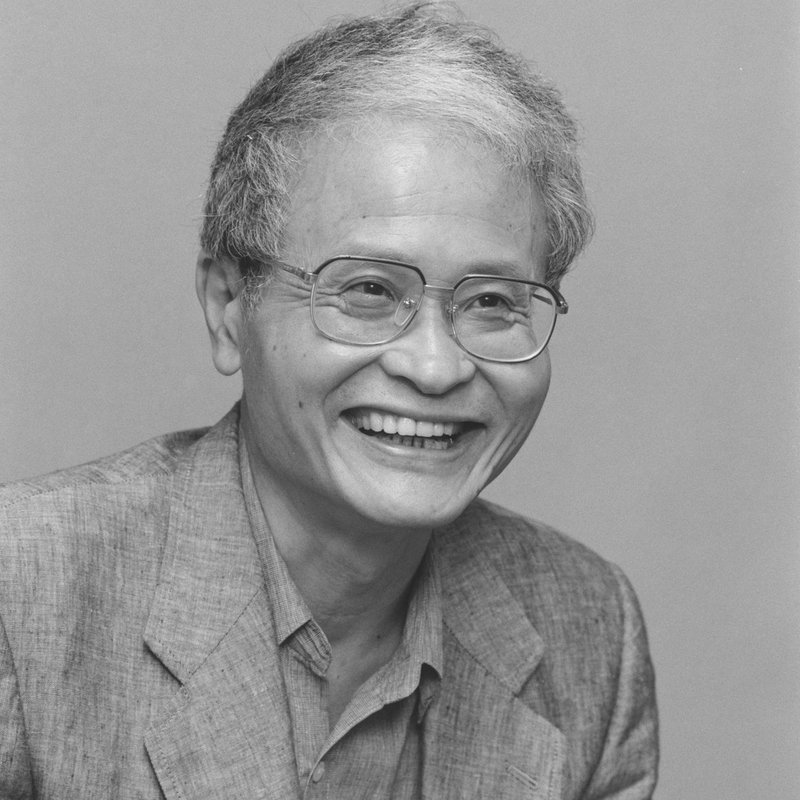

古井氏は1937年、東京生まれ。7歳で東京大空襲を経験。60年、東京大学文学部ドイツ文学科卒。金沢大学、立教大学で教鞭をとる傍ら、ドイツ文学の翻訳に携わる。68年、30歳で処女作「木曜日に」を同人誌『白描』に発表。70年より作家業に専念し、翌年『杳子』で第64回芥川賞を受賞。社会的なイデオロギーから距離を置き、人間の内面を見つめた「内向の世代」の代表的な作家として確固たる地位を築く。86年、芥川賞の選考委員に就任(第94〜132回)。晩年まで作品を発表し、旺盛な執筆活動を続けた。

平野啓一郎氏は99年、京都大学在学中に『日蝕』で第120回芥川賞を受賞。23歳の受賞は、当時史上最年少。選考委員の中で、とりわけこの作品を高く評価したのが古井氏だった。/平野啓一郎(小説家)

生きていると思っていた

古井由吉さんが亡くなられて、文壇の精神的な支柱が欠けてしまったような寂しさを感じています。

古井さんとお話ししていると、自分が親しんできた日本文学の一つの系譜に、自分も接続できているような喜びがありました。古井さんは、森鴎外や夏目漱石、あるいは二葉亭四迷のように、小説家であると同時に、西洋文学に通じた一人の教養豊かな学者であり、思想家でもある系譜を継ぐ方でした。

古井さんは「内向の世代」を代表する作家だった

その系譜は、近代日本文学の大きな幹の一つです。古井さんがいなくなってしまったら、その系譜を継ぐのは誰だろうか。そう思うと、ちょっと心もとない気がします。文壇という見取り図のなかで、古井さんが抜けた「穴」の大きさに改めて気づかされます。

葬儀は密葬でした。古井さんは、「死んでいながら生きている」、あるいは「生きながら死んでいる」ような、生死の境界が曖昧な世界を描いてきました。密葬から公表まで、皆が古井さんは生きていると思っていたのに、実は亡くなっていたという数日があったのは、古井さんらしく、また古井文学らしいと感じました。

平野氏

「すごくIQの高い人」

古井さんに初めてお会いしたのは、僕が99年に芥川賞の受賞記者会見をした夜のことです。

受賞者は会見後、銀座にある文壇バー「ザボン」で、選考委員の方々にお祝いしていただくのが恒例ですが、僕は当時京大の学生で、東京の文壇はおろか銀座も初めて。会場に向かう途中、編集者たちに各選考委員の人となりをレクチャーしてもらいました。

その時聞いた古井さん評は、「一言で言うとすごくIQの高い人」。古井さんがその前年に発表した『夜明けの家』は、多くの人たちが「今年のナンバーワン」に挙げるほど、話題を呼んでいました。僕は『杳子』などの初期作品や『夜明けの家』を拝読して感じていたある種の凄みと、「IQが高い」という表現から想起されるイメージがすぐには結びつかず、どんな人なのだろうと思いました。

お会いしてみると気さくで、言葉の端々から古今東西の深い教養が感じられました。頭の回転が速くて早口で喋るようなタイプとは違い、間を取ってゆっくり話すのですが、とても聡明で「なるほど」と唸らされる。パイプをくわえ、煙を吐きだす姿に、圧倒的な存在感を感じました。

『日蝕』は中世ヨーロッパの錬金術や魔女裁判、神秘主義を扱った小説でしたが、古井さんは、『神秘の人びと』で中世ヨーロッパの神秘主義を書かれていたので、細部まで深く読みこんでくださっていました。

その日の古井さんは上機嫌で、ものすごく褒めてくれました。「これは相当みっともないことになるぞと思いながら構えて読み始めたけど、意外と打った球が伸びて行って、センターフライぐらいかなと思っていたら、バックスクリーンに飛び込んで唖然とした」と。デビュー時に古井さんにそんなふうに評価していただいたことは、その後、執筆を続けるうえで、とても心強かったです。

一方、選評で〈博覧ながら、マッサラなところもある。ほんとうの成否は、まだ先のことだ〉と書かれたのには、ドキリとしました。まさに、その通りだったからです。

僕は20代終わりから30代頃まで、よく作家の島田雅彦さんと飲んでいました。島田さんがカラオケで歌う『ベサメ・ムーチョ』を世界で1番聴いた男としてギネス申請しようかと思うくらいです(笑)。

島田さんはいつも最後には新宿にある文壇バーの「風花」に足が向くのですが、行けば古井さんがよくお酒を飲んでいたので、お話しするようになりました。

文壇バー「風花」で

楽しかった文学談議

古井さんとは、ほとんど文学の話しかしたことがありません。古井さんと話していると何時間喋っていても長く感じない。僕が文学の話をしていて1番楽しかったのは古井さんでした。

亀山郁夫さんがドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』を訳したりして、2000年代から新訳ブームがきますが、それまでは、西洋文学の古典の多くは翻訳が更新されていませんでしたから、世代は違っていても同じ翻訳を読んでいたので話が通じるんですよね。

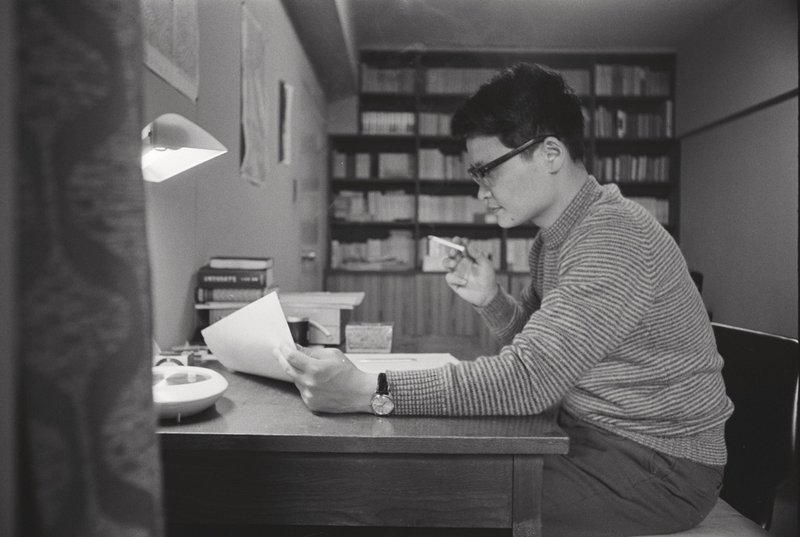

古井氏(1971年撮影)

「スタンダールは大岡昇平訳よりも、生島遼一訳のほうが良いんじゃないですか」と尋ねると、古井さんが「僕もそう思う」と同意されたり。例えば『パルムの僧院』は、大岡訳だとちょっと硬くて、あの作品の主人公が持っている前近代的な物語の雰囲気が出ない、とか。

他にも、「『カラマーゾフの兄弟』で4人の中で誰に関心がありますか」と聞くと、「ドミートリーだな。イワンが話し出すと、長く西ヨーロッパの文学を読んできた身としては、ホッとするけど」と。それは僕も全く同じ意見でした。多くの人に読まれている作品ですが、この話は意外に通じない。古井さんとは、そういう話がよく合いました。

非常に豊かな教養のストックがあって、その引き出し方も独特でした。出典をあまり明示しないで話すので、現実と虚構が混ざってしまうようなところもある。まるで古井文学のようですよね。古井さんが「昔、あるヨーロッパの波止場に着いたら……」と話し始めるので、御自身の体験かと思って聞いていたら、どうもおかしい。僕が「ホフマンスタールの『アンドレアス』の話みたいですね」と言うと、本当に『アンドレアス』の話だった(笑)。

古井さんは、僕の作品に対し、「こうすべき」という話はほとんどされませんでしたが、『決壊』については「タイトルが直接的すぎるんじゃないか」と言われたことがあります。

「『決壊』だと、読者が決壊するまでの過程を目指して読む。『決壊』と作品全体とのあわいにあるようなタイトルにしたほうがいい」と。僕は、あのタイトルを気に入ってますが、確かに、読者が重要なはずの細部を、「関係ないことが書いてある」と感じてしまう弊があり、古井さんが言わんとすることはよく分かりました。

古(いにしえ)の声を探して

昨年映画化された『マチネの終わりに』は、古井さんが『詩への小路』(05年)で紹介したリルケの「ドゥイノの悲歌」をモチーフにしています。古井さんの訳と解説を読み、初めてこの詩が分かったような気がしました。

古井さんがこだわっていたのは、文体の「音律」です。読むという行為は、昔は「黙読」ではなく「音読」でした。古井さんは、声に出して読むことをとても大事にされていた。63歳から10年もの間、「風花」で朗読会を続けられたのは、そうした「音律」への思いがあったからだと思います。

例えば、『源氏物語』がどういう音律で読まれていたのか。その正確なところは、今となっては誰にも分かりません。「分かる」というと嘘になる。古井さんはどこかで結局分からないという前提はありながらも、古典に対して一種の“他者”として、聞こえないものを聞こうとする態度を貫いていました。ちょうど“他者”としての西洋文学を日本語に訳すときのようにです。そうした形で日本文化のありようをさかのぼる手法は、とても誠実だと思います。

文学が生まれる、もっと言えば、そもそも言葉が伝わる、ということの背景には、何らかの共同体がある、というのが古井さんの考えでした。

ところが、近代に入り、共同体が崩れる、あるいは信じることができなくなってしまう。この時、三島由紀夫は天皇を中心に日本という共同体を国家主義的に復活させようとしました。対して古井さんは、イデオロギーではない形で、特に「音律」の中から共同体の形を模索されていました。

その具体例は、連歌への関心です。古井さんの言葉を借りれば、連歌は個人が詠む歌ですら、余情を人に預けたり、人に呼び覚まされたりするように歌う。個人ではなく、人と関わる中で生まれる「場の文学」です。

古井さんが音律を重んじた背景には、日本語に対する危機感がありました。近代文学は「音律」を断念して展開しているけれど、それではやがて行き詰まるのではないか。あるいは、記号や数式で済むような認識のほうへ追い詰められてしまうのではないか。さらにはパソコンの登場で、ますます言葉が記号化されてしまうのではないか、と。

実は、古井さんから朗読会を引き継いでくれないかと、何度か頼まれたことがあります。それまで古井さんから頼み事などされることはなかったのですが、この時はかなり熱心で驚きました。結局、朗読会を継ぐのは辞退したのですが、同世代の作家や翻訳者、文学研究者と一緒にやっている「飯田橋文学会」で、別の形の「場」を作ろうとはしてきました。

ここから先は、有料コンテンツになります。記事を単品で購入するよりも、月額900円の定期購読マガジン「文藝春秋digital<シェアしたくなる教養メディア>」の方がおトクです。今後、定期購読していただいた方限定のイベントなども予定しています。

ここから先は

文藝春秋digital

月刊誌『文藝春秋』の特集記事を中心に配信。月額900円。(「文藝春秋digital」は2023年5月末に終了します。今後は、新規登録なら「…