「ザ・ニューヨーカー」DXで稼ぐ 特集「出版不況をぶっ飛ばせ」 土方奈美

“万年赤字”の老舗名門誌はなぜデジタルシフトに成功したか。/文・土方奈美(翻訳家)

サリンジャーが自作の掲載を熱望した雑誌

「アメリカにもし信用できるものがあるとすれば、それは『ニューヨーカー』のような雑誌だと私は思ってきた。こんなに活字を大切にする雑誌はほかにない」

作家の常盤新平は『「ニューヨーカー」物語 ロスとショーンと愉快な仲間たち』(ブレンダン・ギル著)の訳者あとがきにこう書いた。その名のとおりニューヨークを拠点とする総合週刊誌である同誌が、創刊60周年を迎えた1985年のことだ。

ニューヨーク大学がまとめた「20世紀アメリカ・ジャーナリズムの業績トップ100」で、1位に選ばれたジョン・ハーシーの『ヒロシマ』(1946年)、2位のレイチェル・カーソンの『沈黙の春』(1962年)は、いずれも初出はニューヨーカーだった。とりわけ前者は、アメリカ政府と連合国最高司令官総司令部(GHQ)の厳しい報道規制をかいくぐり、広島の原爆被害の実態を初めて世界に伝え、その後の核抑止の流れを作ったとされる歴史的な調査報道だ。

近年ではハリウッドの大物プロデューサー、ハーヴェイ・ワインスタインの性暴力問題をニューヨーク・タイムズ紙とほぼ同着で特報。「#MeToo」運動の火付け役となり、筆者のローナン・ファローは2018年にピューリッツァー賞で最も栄誉ある公益部門賞を受賞した。

社会、政治、科学など幅広い分野のノンフィクションに加えて、優れたフィクションも掲載しており、若き日のJ・D・サリンジャーが自作の掲載を熱望したことで知られる(その後13作品を掲載)。

この老舗名門誌が今、雑誌業界を襲ったデジタル化の荒波に正面から挑み、生まれ変わろうとしている。アメリカの雑誌の経営環境は厳しい。市場調査会社スタティスタによると、雑誌など定期刊行物を発行する企業の収入の合計は、2007年の460億ドルから、2020年には239億ドルとほぼ半減。広告収入の大幅な減少になすすべもないという現状だ。

そんななかニューヨーカーは主戦場をデジタルに移し、活字だけでなく音声や動画コンテンツにも進出。若い読者を獲得しながら部数を大きく伸ばしている。2021年の総部数は122万部と、ここ10年で16%拡大した。成長を支えるのが2014年に本格的に立ち上げた電子版で、電子版のみの契約は同年の9万部弱から2021年には35万部を超えた。

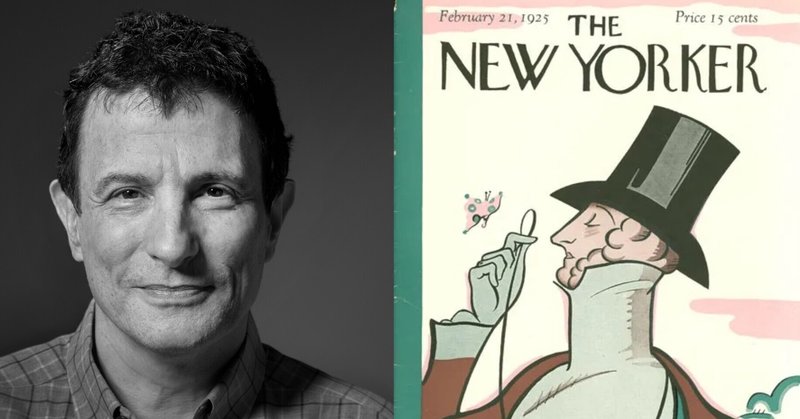

「ネット時代に情報はタダになる」「長文記事はデジタルとの相性が悪い」。業界でまことしやかに語られていた神話を打ち砕き、メディアのデジタル・トランスフォーメーション(DX)の成功例となりえたのはなぜか。5代目編集長のデビッド・レムニック(63)に尋ねた。

レムニック編集長

©Elinor Carucci

“最後の編集長”にはなりたくない

「就任したときから『ニューヨーカー最後の編集長』にだけはなりたくない、と思っていた」

ワシントン・ポスト紙でモスクワ特派員として活躍、ピューリッツァー賞作家でもあるレムニックがニューヨーカーに移籍したのは1992年。ライターから一足飛びに編集長に抜擢されたのは98年のことだ。

まもなくオーナー一族のS・Iニューハウス・ジュニアに呼ばれた。「隔週刊にすれば年間数100万ドルのコストが抑えられる。どうするか、君が決めてくれ」。実はニューヨーカーは万年赤字だったのだ。レムニックは1週間考えて返事をした。

「隔週化なんてばかげている」

赤字が許容されてきたのは、ニューヨーカーを発行する大手雑誌社のコンデナストが、総合メディアグループのアドバンス・パブリケーションズの傘下にあったためだ。

「利益はグループ内に多数抱えていた地方紙が稼ぐので、雑誌は赤字でもいいという暗黙の了解があった」

だが2008年のリーマンショックで事態は一変する。レムニックはそれを「ウェイクアップ・コール(目覚まし)」と表現する。「新聞の利益が回復する見込みはなかった。真剣に新たな事業モデルを探しはじめたが、選択肢は1つしかなかった」。

デジタル化の流れに対応するとともに、収入の過半を占めていた広告からサブスク(定期購読)を中心とする事業モデルに転換する道だ。

購読料を7倍に

もともとレムニックはニューヨーカーの購読料が安すぎるという不満を抱いていた。広告収入に支えられていたとはいえ、2012年まで年間購読料は25ドル。年47回刊行なので、読者の負担は1冊あたりわずか0.5ドルほどだった。

「読者のニューヨーカーへの信頼は絶大だった。それなのにコーヒー1杯より安く売るのは、自分たちの雑誌にその程度の価値しかないと読者を教育するようなもの。道理に合わない」

この10年、ニューヨーカーは購読料を大幅に引き上げてきた。現在部数全体の70%を占める紙の雑誌と電子版のセット契約は年169.99ドル。電子版のみの契約でも119.99ドルだ。2012年に紙の雑誌だけを購読していた読者の負担は、約5倍から7倍になっている。それでも総部数は10年で17万部ほど増加。収入に占める購読料の割合も75%に達し、広告と完全に逆転した。

成功の1つめの要因は「読者のいるところに会いに行く」戦略を徹底したことだ。とりわけ照準を合わせているのが「Z世代」と呼ばれる10代~20代前半のデジタルネイティブ世代だ。

伝統的にニューヨーカーの読者が年配世代であったことを考えると意外な気もするが、コンデナスト社最高マーケティング責任者(CMO)のディアドル・フィンドレイは「30代以上はすでにニューヨーカーブランドへのロイヤリティが高い。若い読者の支持を得なければ、雑誌は衰退する」と説明する。

今やニューヨーカーの中心は若い読者のいるところ、つまり電子版「ニューヨーカー・ドットコム」に移った。レムニックに「紙の雑誌へのノスタルジーはないのか」と問うと、「ノスタルジーに浸っている余裕はない。それでは雑誌が潰れてしまう」という答えが返ってきた。

レムニックの右腕として電子版の責任者を務めるのが、ニューヨーカー・ドットコム編集長のマイケル・ルオだ。「電子版自体が1つの編集部のようなもの」と言い、デジタルディレクターのモニカ・レイシックと二人三脚で、日々の編集とDXのような事業戦略の両面を取り仕切る。

電子版では毎週発行される紙の雑誌と同じ内容をいち早く読めるのに加えて、毎日10~15本の新着記事をアップする。そのラインアップを決める毎朝10時からの電子版編集会議はルオら電子版メンバーが仕切る。

デジタルシフトを象徴する例としてルオが挙げるのが、先述のハーヴェイ・ワインスタインの性暴力問題をめぐる報道だ。2017年10月10日に電子版に掲載された告発記事の第1弾は「紙の雑誌に載せる予定はなかった」とルオは言う。大反響を呼び、大半の読者が電子版で記事を読んでしまったからだ。

その後、年配の読者から「みんなが噂しているあの記事はどこで読めるんだ?」と問い合わせが相次いだため、急遽翌週発行の紙版にも載せた。ただファロー記者が執筆した3本の続報は、いずれも電子版のみに掲載された。ピューリッツァー賞を受けるほどの報道も、電子版中心に展開するのだ。

編集会議の様子

編集長自ら音声番組を配信

「紙の時代は週12本の記事、マンガ、表紙。それがニューヨーカーのすべてだった。品質、厳密さ、正確さをそのままに、毎日ネットで記事を提供すると読者を説得する必要があった。今もまだ発展途上だ」とレムニックは言う。

しかし読者の説得以上に難しかったのは、書き手の意識を変えることだった。

「当初は誰もがインターネットを安っぽいものだと思っていた。ちゃちゃっと15分で書き上げるような、ふまじめなコンテンツを載せるところだ、と。その真逆をいくためにニューヨーカーに集まっていたライターたちに、ネットやテクノロジーを真剣に受け止め、読者がいる場所へ出ていく必要があることを理解してもらうのが大変だった」

そこでレムニックは率先垂範した。編集長業務の傍ら、電子版に積極的に記事を書いたのだ。「みんなにウェブに記事を書いてほしいと伝えるロールモデルになろうとしている」。自ら司会を務めるポッドキャストの番組「ニューヨーカーラジオアワー」もあり、毎週配信している。編集長自ら司会を務めるのは、ポッドキャストへのニューヨーカーの本気度を示す意味もあるのだろう。

「今では紙の雑誌に載っていない記事は存在しないも同然、という認識は薄れつつある。ほとんどのライターが『デジタル化は必然』という現実を受け入れているようだ」

電子版の拡充にともない、ニューヨーカー編集部の陣容は拡大してきた。2014年には115人だった部員は、現在は200人(ライターを除く)。とりわけ記事の正確性を担保するファクトチェッカー(校閲)の数は30人とほぼ倍増した。ニューヨーカー副編集長としてレムニックを支えるディアドル・フォーリー=メンデルソンをはじめ、女性が全体の過半数を占める。

電子版が発足した当初は紙版と電子版の編集部はそれぞれ独立していたが、その垣根もほぼなくなった。ライターの担当編集者はほぼ固定されているため、ライターが電子版と紙版の両方に書くことになれば、必然的に同じ編集者がその両方を編集する。こうして現在では、ほとんどのライター、編集者は紙と電子版を横断して仕事をしている。

記事を執筆するライターは同時期に90人から135人に増えた。特にここ2年で20人追加するなど採用を積極化している。このほどレムニック、ルオ、フォーリー=メンデルソンら6人で「サーチコミッティ(人材発掘委員会)」を立ち上げた。毎週、ときには科学に精通した編集者なども交えて有望な筆者の情報を共有する。

「ソーシャルネットワーク(SNS)で多くのフォロワーを持つ若いライターの採用が、若い読者の獲得に役立っている」とルオは話す。代表格はフェミニスト系女性誌出身のジア・トレンティーノ(1988年生まれ)や、文化・テレビ批評を得意とするドリーン・セントフェリックス(1992年生まれ)だ。

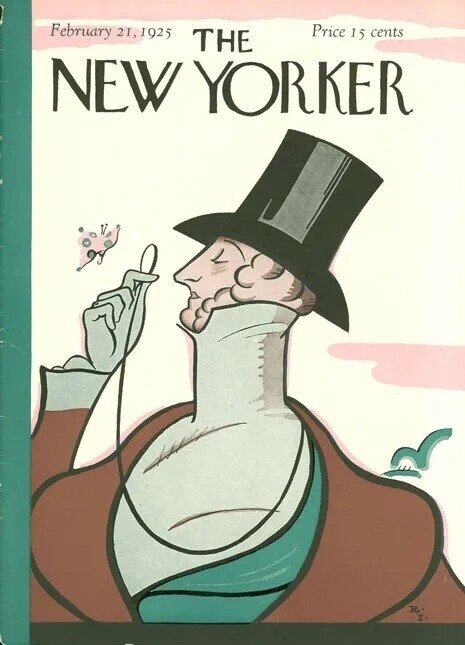

とはいえウェブサイトに記事を載せて待っているだけでは、購読者は獲得できない。「読者の生活のルーチンにどう入り込んでいくかが重要だ」と、ルオとともにDX戦略を担うレイシックは話す。

1925年の創刊号

ニュースレターが読者獲得に威力

サブスク獲得の最大の武器になっているのが、メールで配信されるニュースレターだ。購読者ではなくても無料で登録できる。

主力のニュースレター「ザ・デイリー」には電子版の主要記事をリストアップし、毎日午後3時頃に配信する。「今日はこんな記事が読めますよ」と、日々読者をサイトへ誘うのだ。登録者数はここ1年で16%増え、200万人近くになった。毎日約100万通が開封されるという。

ほかにも創刊以来のアーカイブ記事のなかからおススメを紹介する「リコメンズ」、「フード」や「ムービークラブ」といったテーマ別のレターや、人気ライターの記事配信を知らせるアラートなど、合計18種類のニュースレターがある。ニュースレター経由でサイトを訪問する人はサブスクに至る割合が高く、サイト訪問者全体の2倍という。

プロダクト担当としてサブスク拡大の策を練るベン・フレンチは、ニュースレターを電子版への「玄関口」と表現する。「今や紙の雑誌と肩を並べるか、それ以上の読者との接点を作り出している」。

新たな読者との接点を増やすため、動画や音声といった活字以外のメディアも強化している。

ここから先は

文藝春秋digital

月刊誌『文藝春秋』の特集記事を中心に配信。月額900円。(「文藝春秋digital」は2023年5月末に終了します。今後は、新規登録なら「…