「原発に1兆円」アメリカの強い意志 大西康之

SMR、進行波炉、核融合……日米の差は大きい/文・大西康之(ジャーナリスト)

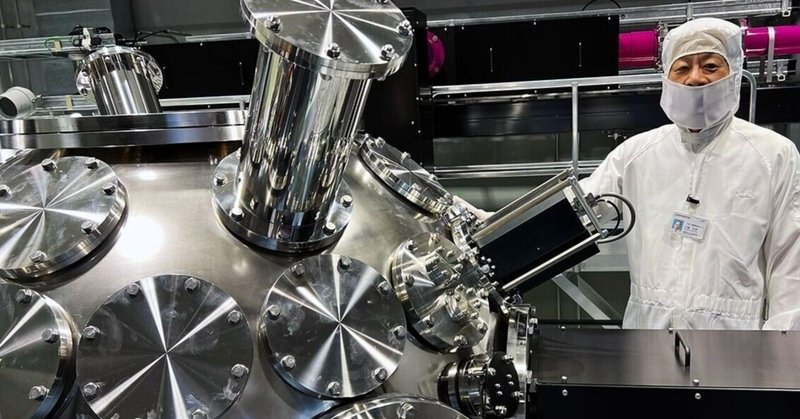

レイエス氏

日本の一歩先を行くアメリカ

「米国では2050年までに脱炭素社会の実現を目指して、クリーンエネルギーを義務付ける州がどんどん増えています。電力会社は、脱炭素の必要性を理解し、早急に石炭火力発電所に代わる安定した電源を探している。我々の会社はいま、アメリカの28の電力会社と連携しつつ『小型モジュール炉』の開発に取り組み、アイダホ州に最初の原子炉を建設しているところです」

小誌の取材にこう語るのは、アメリカの原発開発ベンチャー・ニュースケール・パワー社の共同創業者で現CTO(最高技術責任者)のホセ・レイエス博士だ。同社は、次世代原発の一つであるSMR(小型モジュール炉)の開発を手掛け、アメリカで唯一、原子力規制委員会の承認を受けた。小型化により安全性を高め、またモジュール化によって建設コストが大幅に下がるとされるSMRは、次世代原発の本命として期待を集めている。アイダホ州で建設が進む同社のSMRは、2029年の運転開始を目指しているという。

8月24日、岸田文雄首相は政府のGX(グリーントランスフォーメーション)実行会議で、「原子力はGXを進める上で不可欠」と述べ、原発再稼働を宣言するとともに次世代革新炉の開発・建設の検討を指示した。しかし、経産省の原子力小委員会が発表した革新炉開発のロードマップによれば、日本が次世代原発のなかで最優先に取り組むのは「革新軽水炉」タイプ。これは、これまで日本にあった一般的な原発を改良し「革新的安全性向上を図る」ものだ。真の意味で「革新」とは言えない。このほかにも、ロードマップでは「小型軽水炉」「高速炉」「高温ガス炉」「核融合」の開発推進が謳われているが、運用実現までの具体的な道筋は見えていないのが実状だ。

一方、アメリカの原子力業界では、長期的な視野に立った大きな動きが起きつつある。日本の一歩先を行くアメリカで、一体いま何が起きているのか――その実態を探ってみたい。

SMR発電所のイメージ図(ニュースケール社提供) ©時事通信社

「仮死状態」からの復活

東日本大震災以来、日本の原子力産業が凍結されたように、1979年のスリーマイル島事故以来、米国の原発産業も長く「仮死状態」にあった。だが、来年には約40年ぶりに新設された原発が稼働を始める。開発を担ったのは、東芝を経営破綻の瀬戸際まで追い込んだ「あの会社」である。

米原子力発電大手ウェスチングハウス・エレクトリック・カンパニー(WH)。WHは2017年3月、当時の親会社だった東芝が米国の裁判所に倒産法第11条(日本の民事再生法に相当)の適用を申請して倒産した。東芝は2年間で約1兆円のWH関連赤字を計上したが、それ以前にはこの赤字を隠蔽するため粉飾決算にも手を染め、歴代3社長が辞任に追い込まれた。東芝は坂道を一気に転がり落ち、海外原発事業から撤退。2006年に54億ドルで手に入れたWH株を、2018年1月、カナダの投資ファンドのブルックフィールド・ビジネス・パートナーズにわずか1ドルで売却した。稼ぎ頭だった半導体メモリ事業の売却も余儀なくされたのは、この巨額損失を穴埋めするためだった。

WH倒産の原因は、ジョージア州のボーグル原子力発電所とサウスカロライナ州のV・C・サマー原子力発電所で進めていた4基の最新鋭原子炉「AP1000」の建設費用が計画の2倍以上に膨れ上がったことだった。

その後の動向は日本でほとんど報道されてこなかったが、WHは2018年8月に再生手続きを完了。投資ファンドから新たな資金を得て、原発事業を再開した。地元の電力会社が工事の継続を断念したV・C・サマー原発は建設中止になったが、ボーグル発電所の方は工事が続けられた。そして来年、計画から6年遅れ、米国原発産業の「仮死状態」からの復活の象徴として、AP1000が稼働することになる。

ビル・ゲイツ氏の危機感

米国で原発復活の機運が高まったのは二度目だ。前回は20年ほど前、地球温暖化に関心が集まり、二酸化炭素を排出しない原発の見直しが始まった。ブッシュ・ジュニア政権下で「ニュークリア・ルネサンス」を掲げ、スリーマイル島事故以来の新設再開をぶち上げた。

2011年の福島原発事故で再び「脱原発」に振れたが、事故の当事国であり被爆国でもある我が国に比べれば、原発へのアレルギーは少ない。脱炭素の流れが加速したこともあり、見直しはすぐ始まった。

米マイクロソフト社の創業者であるビル・ゲイツ氏も原発を推す識者の一人だ。ゲイツ氏は、世界的なベストセラーとなった著書『地球の未来のため僕が決断したこと』(2021年)で、次のように述べている。

〈炭素を大気中に排出しつづけながら、地球温暖化が止まるというシナリオはありえない。そして地球が暖かくなればなるほど、人間が生き延びるのはむずかしくなる。ましてや人類の繁栄など望みようがない〉

2006年、気候変動問題に取り組む非営利団体を立ち上げようとしていた元マイクロソフトの同僚にデータを見せられ、世界トップクラスの気候学者などの意見を聞いた結果、「気候大災害を防ぐには温暖化ガスの排出をゼロにしなければならない」との結論に達する。そして2008年にマイクロソフトの経営から手を引き、ビル&メリンダ・ゲイツ財団を設立すると、再生可能エネルギーの必要性は認識しつつ、次世代原子力発電への投資を始めた。

米国政府は昨年、原子力政策をさらに推し進めた。昨年11月、バイデン大統領が総額1兆ドル(約150兆円)規模のインフラ投資法案にサインした。同法により、技術的にはまだ使えるが、再生可能エネルギーとの競争で経営的に運転継続が難しくなっている既存の原発の維持プログラムに60億ドル(約9000億円)、SMRを含む「次世代原子炉」の開発に25億ドル(約3750億円)が拠出されることになった。

今年10月11日に、カナダのウラン採掘大手カメコがWHの買収を発表したのは、こういった原子力エネルギー再評価の流れに乗ったものだ。負債引き受けを含めたカメコの支払総額は、実に約79億ドル(約1兆1850億円)。この支払額の大きさが原子力への再評価を物語るともいえる。WHが次々と宿主を変えて生き長らえる様はウイルスさながらだが、この背後には「原子力事業を絶対にやめない」という米国の強い意志がある。

バイデン政権が期待をかける「次世代原子炉」の切り札であるSMRの開発レースで先頭を走るのが、冒頭で触れたニュースケール社である。同社が取り組むSMR開発は、2000年に米国エネルギー省の助成を受け、オレゴン州立大学などで始まった。助成金は3年で打ち切られたが、その後も前出のレイエス博士をはじめとするオレゴン州立大学の科学者グループが研究を続け、2007年に独立してニュースケール社を設立した。

「SMRの産みの親」が語る

一般的な原発の出力が100万キロワットなのに対し、SMRは30万キロワット以下しかない。そもそもこうした小型原発の利点はどこにあるのか。その取材のため、私はニュースケール社に出資しSMR事業に参画するIHIの横浜事業所を訪ねた。

IHIと日揮ホールディングスがニュースケール社に出資したのは2021年。IHIは社内にSMR技術開発グループを立ち上げ、同分野への参入を決めた。グループ長に抜擢された小池大介氏が解説する。

「まず安全性についてですが、小型になるということは、冷えやすくなるということです。また、SMRは原子炉内で温かくなった水が自然に循環する設計なので、何らかの事故が起こった場合でも、自分で冷えていく仕組みになっています」

福島原発事故の原因は、津波で外部電源を喪失した上、非常用のディーゼル発電設備も水没し、原子炉を冷やせなくなったことにある。これに対しSMRは「受動的な水循環」により外部電源なしで原子炉を自動的に冷却するという。

モジュールで構成される特徴にも、従来の大型炉に比べてメリットがあるという。

「モジュール1基の出力は7.7万キロワットですが、それを最大で12基まで組み合わせてプラントを作ることができます。この数を調整することで、例えばモジュール4基分のプラント、10基分のプラントなどが作れます。つまり、日本のように電力網が整備され、電力需要の大きな国でも、そうでないエリアの国でも、様々な需要に柔軟に対応できる。

構造がシンプルなのでメンテナンス作業も平準化できます。大型原発の場合は定期検査で数カ月止まりますが、ニュースケールのSMRだと、12基のうち1基を検査で止めても残りの11基は動かせるので効率的に稼働できるわけです」(同前)

SMRはスケールが小さいために経済的に非効率になり、風力発電や太陽光発電との競争で不利だとの指摘もある。この疑問を、SMR技術の産みの親であるレイエス博士にぶつけてみた。

「ご指摘の通り、大きな原子炉をそのままサイズだけ縮小すると、まさに『規模の経済』を失うことになります。しかし、SMRはそれとはまったくの別物です。我々が作る原子炉は構造が簡単で製造で使う材料も少ない。モジュールごとに工場で量産し、原子炉容器、格納施設など他のものも同時並行で建設することができますから、建設コストを低く抑えられる。モジュールを追加することで『数の経済』で規模の経済を補うことは容易なのです。最初にコンクリートを流してから、普通なら5年かかる原発建設プロジェクトを3年に短縮することもできます」

SMRは、再生可能エネルギーとの親和性も高いという。レイエス博士が続ける。

「原子力は1日24時間稼働しますから、ベースロード(基幹)電源として信頼のおける供給源です。さらに、SMRは動かすモジュールの数を変えることで出力を調整できる。再生可能エネルギーの不安定さを、原子力によって安定させることができるということです」

原子力産業の火を絶やすな

SMR開発で先頭を走るニュースケールだが、実はレイエス博士をはじめとする経営陣は研究者であり、実際に原発を作った経験はないし、原子炉や格納容器、タービンといった現物を生産する能力もない。そこで声がかかったのが、日本のエンジニアリング大手だった。先に触れた通り、IHIと日揮ホールディングスは昨年、ニュースケールに出資した。

IHIは、昨年度には日本の工場内で格納容器の溶接テストを実施。機器の納入では韓国メーカーや米国メーカーがライバルになるが、格納容器の納入実績を武器に「なんとか食らいついていきたい」(前出・小池氏)と意気込んでいる。

背景には「日本の原子力産業の火を絶やしてはならない」という切実な思いがある。IHIは、東芝などの日本の原発メーカーに原子炉や格納容器を供給してきたが、原子力プラント技術部の伊地知雅典部長は「機器を出荷したのは2015年にWHのボーグル原発に納入した格納容器が最後」と打ち明ける。

現在51歳の伊地知氏は、2005年に稼働した中部電力浜岡原子力発電所5号機の建設に関わった経験がある。「当時はまだ若手でメインを張っていたわけではない」と言うが、社内では原発の建設現場を知る最後の世代だ。現場の仕事がないまま自分たちが退職すれば、技術継承が途切れてしまう恐れがある。だからこそ「何としてもニュースケールのプロジェクトを物にしたい」と危機感を強めている。

やってみなければ分からない

米国が強力に推し進めるSMRは、実現性とコスト面で次世代原発の最有力候補だが、専門家の見方は分かれる。

推進派の小宮山涼一東京大学大学院教授(専門はエネルギー安全保障)は「多様な技術を持つことが最大の安全保障」として、日本も官民をあげてSMRの実用化に取り組むべきだと主張する。一方、反対派の勝田忠広明治大教授(専門は原子力政策)は「SMRが安全と言っても、今の大型炉に比べればの話」と懐疑的だ。

「核分裂を使う以上、原子炉を止めても崩壊熱は出続けます。40年、50年前から原子力潜水艦などで使われてきた小型原子炉と原理は同じで、出力が3分の1でも建設費は3分の1にならない。採算を取るには航空機並みに大量生産しなければならないが、新興国以外にそれほど需要があるとも思えない。原発のような巨大技術の場合、最新が最善とは限らないのです。さまざまな経験を積みデータが揃っている古い技術の方が御し易い部分もある」

この点については、推進派の小宮山氏ですら「やってみなければ分からない部分はある」と認める。

米国はSMR以外の新型炉にも人と金を注いでいる。その代表がワシントン州に本拠を置く原発開発ベンチャーのテラパワーだ。ビル・ゲイツ氏が巨額を投資し自ら会長を務めていることで知られる。

ゲイツ氏は科学者、技術者から次世代エネルギーの解決案を募集。数ある応募から選んだのがテラパワーのチームだった。テラパワーが目指しているのは「進行波炉」と呼ばれる次世代原子炉。ナトリウム冷却型高速原子炉と溶融塩エネルギー貯蔵システムを組み合わせたシステムだ。

連鎖反応が始まってから、核分裂が60年以上かけてゆっくりと波のように進行することから、この名前で呼ばれる。ウラン濃縮の過程で発生する廃棄物である劣化ウランを燃料にできるため、ウラン濃縮施設や使用済み核燃料の再処理施設が必要ない。その結果、プラント全体の建設コストが低く抑えられ、テラパワーは「最長100年、燃料交換なしで運転できる」と謳う。

大規模投資するゲイツ氏 ©時事通信社

リスクをとらない日本企業

ここから先は

文藝春秋digital

月刊誌『文藝春秋』の特集記事を中心に配信。月額900円。(「文藝春秋digital」は2023年5月末に終了します。今後は、新規登録なら「…