五木寛之 2022年のうらやましい死に方 読者投稿募集

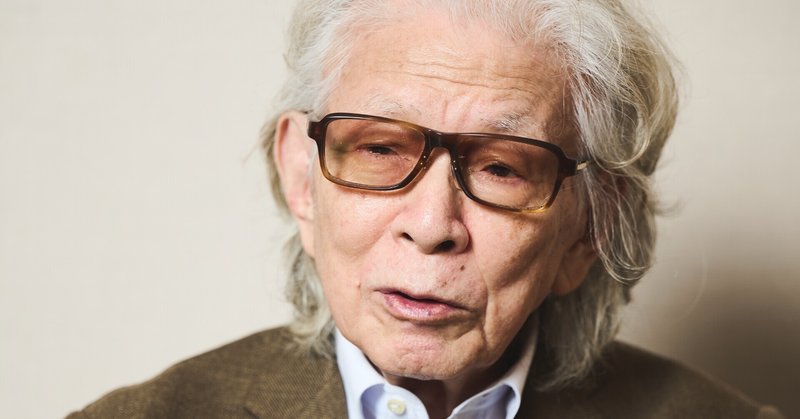

文・五木寛之(作家)

五木さん

「2022年のうらやましい死に方」読者からの投稿を募集します

選考・構成 五木寛之

読者の皆様が身近で体験された、最も印象に残った「死」の実例について投稿を募集し、五木寛之さんの選考により数十篇を掲載します。ご家族、親戚、友人などが亡くなる際のエピソードを具体的にお書きください。

原稿枚数 400字×3枚まで(返却できません。編集の都合により、若干手を入れさせていただくことがあります。また、応募された原稿の著作権は弊社に帰属いたします)

締切 令和4年10月15日必着

掲載 令和4年12月号(11月10日発売)掲載予定

宛先 〒102-8008 東京都千代田区紀尾井町3-23 文藝春秋編集部「うらやましい死に方」係

電子メール mbunshun@bunshun.co.jp

住所・氏名・年齢・職業を明記ください。個人情報は、本誌への掲載にのみ利用し、すみやかに破棄いたします。採用分には原稿料をお支払いいたします。

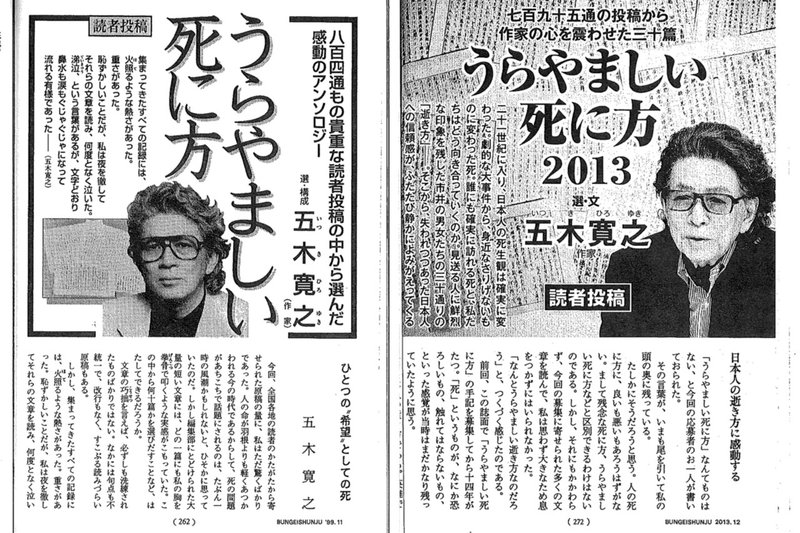

第1回(1999年)と第2回(2013年)

時代の転換を免れる手立てはない

小説を書くようになってから55年になりますが、この2022年ほど多難だった年はかつて経験がなく、数百年に一度の天下変動に直面しているような実感があります。新型コロナウイルスの猛威はとどまるところを知らず、発生から3年近く経つのに、今年に入ってもなお過去最大の感染者数を記録している。2月にはロシアとウクライナの戦争が勃発し、太平洋戦争以来、平和に慣れ切った我々日本人にも非常に大きな衝撃を与えました。

そして、7月の安倍元首相の銃撃事件です。私が生まれたのは1932年で、海軍将校たちが時の首相である犬養毅を暗殺した五・一五事件が起きた年に当たります。この2つの事件を重ね合わせて、当時の国民が抱いた恐怖と困惑といった暗い感情が今、多くの人の心の中を覆っているのではないかと考えます。時代が1つのターニングポイントに差し掛かっている。おそらく日本が敗戦を迎えたことにも匹敵するほどの大きな転換です。

世界が深刻な事態に陥ると、その事件にはまったく関係のない個人の身体にも影響を及ぼすものです。私自身、過去に偏頭痛に悩まされていた時期があって、病院には行かない主義なものですから、自分なりに過去の事例や治療法を調べたことがあります。高気圧が続いたあと、崖から落ちるように低気圧に転調する曲がり角で頭痛がはじまるとはよく言われることですが、これと同じで、戦争や事件など、社会を転換させるような非日常的な出来事が次々と目の前で起きることで甚大なストレスに晒され、個人の身体にも不調をきたすことは大いに起こり得る。今、何らかの形で体調を崩している方も多いのではないでしょうか。ただ、頭痛の予防策を講じることはできても、私たち一人ひとりには時代の転換を免れる手立てはない。せめて今年1年あと数か月、これ以上大きな事件が起きないことを願うしかないというのが実情です。

ウクライナ戦争のときも、今回の安倍さんの事件のときも、メディアからコメントを求める取材依頼の電話が呆れるほど沢山かかってきました。しかし、ほとんどお断りして答えていません。大きな事件というものは、見えている部分は氷山の一角です。背後には複雑な状況や長い歴史が必ずある。そのことを考えれば、とても一言では言い表せないのです。遠くから見ていて状況がよく分からないのに、軽々しく感想を述べるのにも嫌悪感がある。これは2月に石原慎太郎さんが亡くなったときにも感じたことですが、人の死を他人が評価するのは難しいものです。安倍さんの死も同じでしょう。よく「棺を蓋いて事定まる」、つまり人の真価は死んでから決まると言いますが、全くそんなことはない。例えば政治家では、山縣有朋や伊藤博文など明治時代の元勲たちですら、いまだに毀誉褒貶があり、100年以上たっても評価が定まっていません。ましてや亡くなったばかりの人の死に対して何か言えるはずもなく、人間の死というテーマはそれほど難しく複雑で、割り切って白黒つけられるものではありません。ですから取材で端的な意見を求められても、曖昧な発言しかできないのです。

夜を徹して投稿を読んだ

ただ一方で世事が騒がしくなるにつれて、私は自分の内側に、「人はどのように死ぬべきか」「死ぬまでに何をするべきか」といった極めて抽象的な疑問が、徐々に膨れ上がっていくのを感じるようになりました。そんな中で思い出したのが、「文藝春秋」で過去2回行った「うらやましい死に方」の企画です。身の周りの人の亡くなり方についての体験談を通じて、読者の方々がどんな死をうらやましいと感じるのか文章に綴って投稿してもらう。第1回は1999年、第2回は2013年に実施され、いずれも数百通におよぶ切実な手記が寄せられ、私は一通一通を夜を徹して読みました。

投稿者は男女問わず、年齢も20代から80代までと幅広かった。植木職人、学校教師、母親、医師、狂言師、学生、定年退職者など立場や職業も様々でした。思い出すエピソードはいくつもあります。ある女性は、200グラムのビフテキを「美味しい、美味しい」とペロリと平らげ、2日後に亡くなった。94歳で逝った夫は、死の3か月前から妻と布団を共にし、抱き合って眠った。44歳で悪性黒色腫に命を散らせた女性は、自らの研究成果を本にまとめ、お別れ会で流す音楽まで決めていた。文章の巧拙を言えば、必ずしも洗練された投稿ばかりではありませんでしたが、かえってそれが胸に迫り、恥ずかしながら鼻水と涙でぐしゃぐしゃになりながら読んだものでした。

決して立派ではなく凄絶でもない。むしろ平凡で慎ましやかな死に方こそが、多くの読者には「うらやましい」と思われていることがよく分かりました。では、混迷を極める2022年の現在において、皆さんは一体どんな死に方をうらやましいと考えているのか、それを私は知りたくなったのです。コロナや戦争、そして銃撃事件と予期せぬ非業の死を遂げる人々を目の当たりにする中では、やはり泰然自若として死を迎えるのが望ましいのか。あるいはもっと別のうらやましい死のかたちがあるのか。私自身が明快な答えを出せずにいるからこそ、再び皆さんに問いたいと思ったのです。

肉親の死も「コスパ」で考える

ここ10数年で日本人の死に対する考え方、長く大切にされてきた「死生観」が激変したことを痛感して、私はある種の戸惑いを感じていました。かつては「死とは何か」「生きるとは何か」などと重々しい形而上学的かつ思想的な問題として扱われていたのが、今は死がもっと現実的で実利的な問題として考えられるようになった。週刊誌の新聞広告を見ていると、「死後の相続はどうすべきか」「上手な終活のやり方」などノウハウを解説した謳い文句が溢れかえっています。

以前、永六輔さんが書いた『大往生』というベストセラーがありましたが、あのように死を正面から論じる本は長らく見なくなりました。人生の締め括りをカジュアルに受けとめる、もっと身も蓋もない言い方をしてしまえば、肉親の死でさえ「コスパ」で考える風潮が高まっているように感じられる。

例えば、最近何かと話題の遺産相続も実態は「せこい話」なのです。ドラマになるような数億円の相続ではなく、むしろ中流家庭で、300万円~500万円程度をめぐって骨肉の争いが生じている。だから生前から財産分与の方針は細かく決めておいた方がいいとか、子供たちが平等に相続するのではなく子供たちの間の貢献度に応じて金額の多寡を決めるべきだとか……難しい問題ですね。

火葬場についても昔は遺体を焼くためだけの場所でしたが、今は霊安室や葬儀会場、さらには精進料理が供されるレストランまで併設された一体型の施設が増えているようです。都市部では予約でいっぱいなので、3日、4日平気で待たされる。そのため火葬待ちの遺族が宿泊するための「ウェイティングホテル」まであると聞きます。私などは火葬まで待たされるのは勘弁してほしいので、自分なりに調べてみると、北陸では、火葬場にまだ余裕があるという。そこでは遺体を飛行機で小松空港まで運んでもらい、荼毘に付したあとに遺骨をまた飛行機で東京まで送り返してもらうというプランもあるそうです。

ただ、本来は厳粛な葬送の場であるはずなのに、それを手間が掛からないよう効率を優先して、「いくら費用がかかるか」と経費をはじき出し、少しでもリーズナブルな方法を求める。この風潮には違和感を抱いてしまいます。死者との別れにまつわる寂しさや悲しみの情念は薄れていく一方です。合理性や効率性、経済性が進むことは、人々から死の存在を遠くに押しやり、ひいては死を希薄にしてしまう。日本人の関心が、死そのものよりも、それに付随する問題をいかに事務的に処理するかに向いている。大げさに言えば、そのうち国民感情の中から死に対する畏怖の念が消え去り、死が薄っぺらくなってしまう、そんな危機感すらも抱いています。

デジタル化が死の局面にも浸透

この死生観の変化=「死の希薄化」という現象の背後に何があるのか。目を凝らしてみると、そこにはいくつもの原因が見えてきます。その1つはデジタル化の波が社会を覆い尽くしたことです。今朝読んだ新聞には、鬱病の患者さんの症状を数値化することによって、AIが診断できるようになったと記事に書かれていました。まさに人間の精神世界のデジタル化の好事例ですが、それはすでに死の局面にも浸透しています。

例えば、末期がんの患者さんが医者から「あと1週間です」「2か月くらいだと思ってください」などと余命を宣告される。昔は医者が身体に手を当て、呼吸を聞いて、脈拍を測って、患者さんの状態を把握してから総合的に判断していたのですが、今は電子カルテを見ながら淡々と数字で死期を割り出します。いわばデジタル的に死が宣告される。本来は医学の進歩として喜ぶべきところですが、私はどうしても寂しく、冷たい印象を受けてしまうのです。

晩年に差し掛かると、老人ホームに「入る」か「入らない」か、延命治療を「する」か「しない」かなど、死に至るまで、0か1かのデジタル的な選択を迫られ、マニュアルに沿った処理を迫られる場面が増えます。デジタルな思考が定着した私たちは、死が間近に迫る深刻な場面でも、白か黒かの決断で割り切ろうとする。だからこそ、人間味があって様々な情念が絡むはずの死が事務処理で済ますものになってしまっているのです。

デジタル化した死に方

ここから先は

文藝春秋digital

月刊誌『文藝春秋』の特集記事を中心に配信。月額900円。(「文藝春秋digital」は2023年5月末に終了します。今後は、新規登録なら「…