徹底研究 イップスの正体~アスリートを襲う「奇病」|中村計

緊張か、技術不足か、それとも脳の障害か――。/文・中村計(ノンフィクションライター)

簡単な動作が突然できなくなる

単なる緊張とは、明らかに種類が違った。

「全く手が動かなかった」

プロゴルファーの尾崎将司は「魔の時」をそう思い起こす。

1988年、東京ゴルフ倶楽部で開催された日本オープンゴルフでのこと。これを決めれば優勝という、「ウイニングパット」だった。

ピンまで、残り約70センチ。小学生でも決められそうな距離だ。ところが尾崎は、構えるたびに顔をしかめ、手首を振った。そうして2度、仕切り直した末に、3度目で、ようやくパターを動かし、ボールを沈めることができた。

それくらい痺れる場面だった――。そう精神面だけで片づけられがちだが、真相は、もっと深刻だった。

「マスターズから続いていた症状だった。これを入れれば優勝、日本オープン、東京ゴルフ倶楽部、そういうのも重なって、普段の気持ちから離れていってしまったのかな」

痺れる状況は、きっかけに過ぎない。本質的な問題は、それより以前から体内に潜んでいた。

前年の87年、尾崎は8年振りにマスターズに出場し、オーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブの「鏡」と呼ばれる高速グリーンを味わった。

「速過ぎてね。自分の感覚で、自分の打ちたい距離が出ない。あれから、わからなくなってしまった」

何も考えず当たり前にできていたことが突然、できなくなる。スポーツ界において、そうした事例は枚挙にいとまがない。

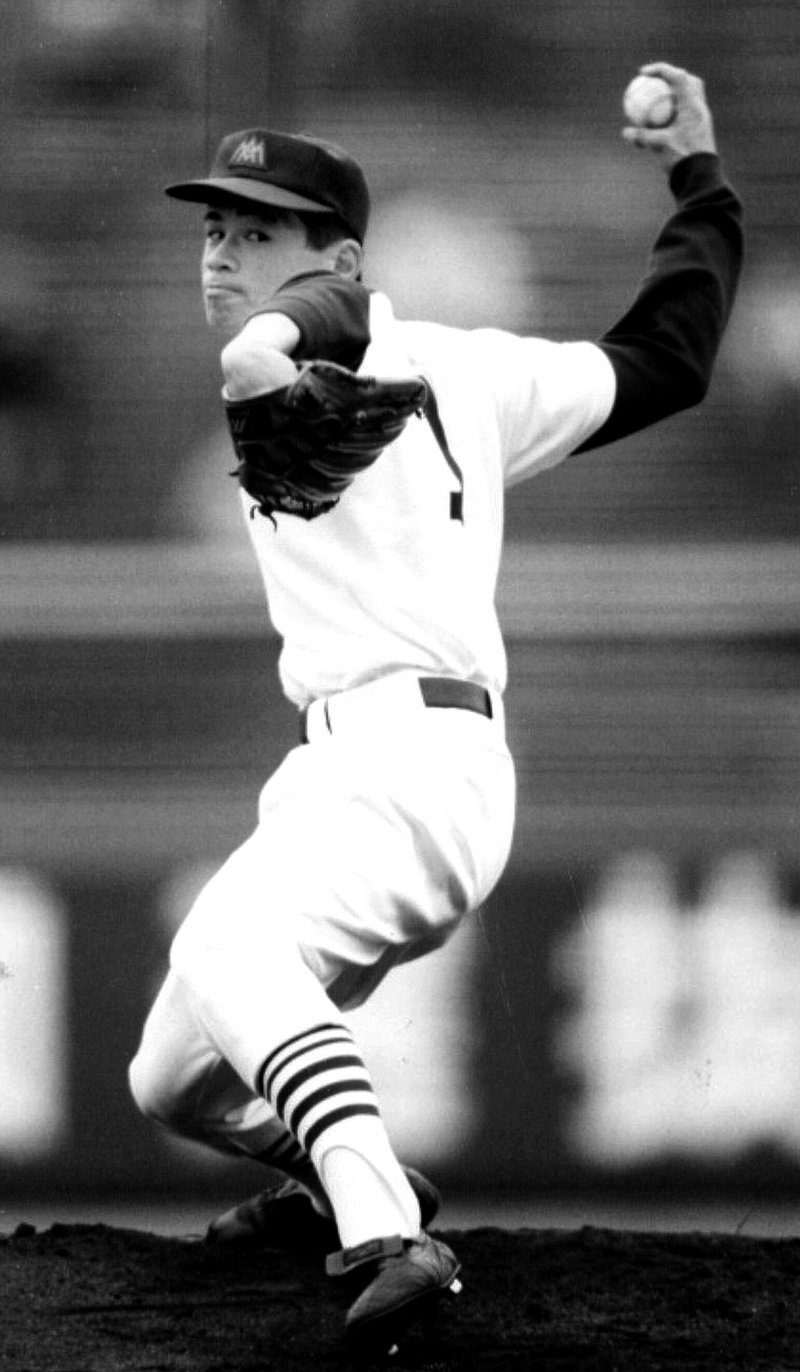

ゴルフなら尾崎のように外すはずのないショートパットが打てなくなる。野球におけるピッチャーならまったくストライクが入らなくなる。それどころか、バックネットにボールをぶつけるなどとんでもない暴投をしてしまう。テニスならサーブのトスを上げられなくなる。

いずれも特徴的なのは、実に簡単な動作であるということ。そして、何万回、何十万回と繰り返されてきた動作であるということだ。

「パットの名手」と呼ばれ、プロ通算9勝を挙げたゴルファーの佐藤信人も、ある日、突然パターを握る手が動かなくなってしまった。

「なんか、気持ち悪くなってしまって。7メートルも8メートルもあるようなパットならいいんです。どうせ入らないだろうと思えるから。30センチとか、どんな打ち方をしても入りそうな距離ほど、構えた途端、体が固まっちゃうんです」

わずか30センチの距離に戦慄する。だから、恐ろしいのだ。

イップス――。

こうした症状をそんな風に呼ぶようになったのは、1930年代、ゴルフ界が最初だったと言われている。病名ではなく、あくまで症状を指す言葉だ。語源は子犬のうめき声を意味する「yips」だという。体が硬直し思わずうめき声が漏れる、そんなイメージからきているようだ。

イチローと宮里の告白

つい最近まで、ごく狭い範囲でしか語られてこなかったイップスが近年、急速に市民権を獲得しつつある。たとえば芸人が、緊張してうまく話せなくなることを「イップス」と表現し、それで笑いを取ろうとする。今までにはなかった現象だ。

思い当たるのは、2人のスーパースターの告白だ。2016年3月に放送された報道番組で、まだ現役だったイチローが、高校時代にイップスになったことがあると明かし、「センスによって克服した」とさらりと語った。その翌年には、今度はプロゴルファーの宮里藍が引退会見で、パターイップスが自身の幕引きを早めたと告白した。

イチローと宮里が発信したことの意味は重い。

引退会見での宮里藍

イップスは、その特異性から、ときに「奇病」のように語られ、「不治の病」だと言われることさえあった。しかし今、少しずつだが、その謎が解明されつつある。その先頭に立っているのは脳神経内科という医療分野だ。大阪大学の脳神経内科医、望月秀樹が話す。

「みなさん脳外科や精神科は知っていても、脳神経内科を知らないんですよね。要は『脳の内科』です。頭痛やめまいを内科的に治療したりします。脳卒中、認知症なども診ます。脳のジェネラリストなんですよ」

その望月らは論文「スポーツにおける職業関連ジストニア(イップス)」の中で、イップス症状に悩む選手の脳のメカニズムは「職業性ジストニア」を患っている人のそれと同様である可能性を指摘している。つまり、イップスも脳機能障害の一種ではないかと投げかけているのだ。

ジストニアとは、異常な緊張状態を意味する言葉だ。ちなみに、単にジストニアと呼ばれる疾患は、厳密には「全身性ジストニア」を指す。日常的に腕や首が引きつったように曲がってしまう病気だ。一方、職業性ジストニアは、特定の動作をしようとしたときにだけ小さな部位に症状が出る。ゆえに局所性ジストニアというタイプの一種でもある。

イチローも高校時代に発症

練習するほど悪化する

職業性ジストニアでもっとも古いと言われるのが書痙(しょけい)だ。小説家や漫画家など、四六時中ペンを持つ職業の人が、ペンを持った時にだけ手首や指が反り返るなどし、線を描けなくなる。望月が説明する。

「細かい同じ動きをずっと続けていると、脳機能が不適応し、結果、エラーを起こしてしまうことがある」

脳機能の不適応とは、どういうことか。

脳の中には、5本の指の感覚を司るそれぞれの独立した領域がある。この領域が、指のトレーニングを重ねれば重ねるほど拡大していき、つまりは発達し、隣り合う領域同士が重なってしまう。すると、伝達機能が混乱し、親指を動かそうとしたのに違う指が動いてしまったりする。それが望月が言う「不適応」であり、職業性ジストニアの原因の一つだ。

同じ現象がイップスの場合も起きているというのが望月らの説だ。

「もし職業性ジストニアに近いイップス症状が出たら、まずは、休むのがいちばん。できなくなったからといって練習を繰り返したら、症状はさらに悪化します」

職業性ジストニアは、ピアニストやギタリストなど音楽家にも多いことで知られている。音楽家の場合、100人に1人か2人くらいの割合で発症すると言われている。

田中義人は、レミオロメン、ケツメイシといった何組もの有名アーティストと共演しているギタリストだ。彼は2014年夏ごろから、弦を弾く方の手、右手が外側に反り返ってしまう症状に悩まされるようになった。

「そのときは、自分が下手になったんだと思った。ギタリストの世界も競争が激しいですからね。なので、とにかく必死で練習をしました」

が、練習をすればするほど手はうまく動かなくなっていったという。「ただ、あの時点で職業性ジストニアだということがわかっても、練習は休まなかったでしょうね。うかうかしていたらライバルに追い抜かれてしまいますから」

「イップス明けの爆発」

ただし、もちろん、イップスを発症している人すべてが、職業性ジストニアだというわけではない。その内の一部の人は脳機能障害の疑いがある、ということだ。望月が言う。

「イップスは脳機能障害からくるケースと、精神的ストレスからくるケースの両方があって、それぞれの要素がどれくらいずつあるかで、症状が微妙に違うんだと思います」

イップスの一方の極が職業性ジストニアなら、もう一方の極は単なる「あがり症」なのだという。まったく次元の異なる症状だが、その2つは同一線上にあるのだ。

望月らは前出の論文とは別の研究で、1500人以上のゴルファーにアンケートを取り、回答した1449人のうち39%の人がイップスを経験していると報告している。

「どんなときに出るかも聞いていて、試合のときだけ出るという人はメンタルの要素が強いんだと思う。試合でも練習でも出るっていう人は職業性ジストニアの方に近い。ただ、メンタル性でも、症状が悪くなって、職業性ジストニアの傾向が強くなる場合もあると思いますよ」

パターイップスになったゴルファーが最初にすることは、だいたい決まっている。まずはクラブを変える。

ゴルフ界では、国内通算48勝のレジェンド、中嶋常幸がパターイップスにかかり、引退寸前まで追い込まれたのは有名な話だ。その中嶋は長尺パターでイップスを克服した。

長尺は普通のパターの1.5倍ほどの長さだ。左手で握ったグリップエンドを胸の高さで固定し、そこを支点として、軽く添えた右手で振り子のように振る。通常のパッティングとは力学がまったく異なる。道具の変更によって症状が収まった場合、望月は「脳が何らかの機能障害を負っている可能性が高い」と話す。

「長尺にすると、筋肉に信号を送る脳の領域が変わる。そうすると正常に脳のネットワークが機能するようになるんです」

元に戻すのではなく、新しい動きを獲得すべき─。それがイップスを克服した選手の共通した意見だ。

ここから先は

文藝春秋digital

月刊誌『文藝春秋』の特集記事を中心に配信。月額900円。(「文藝春秋digital」は2023年5月末に終了します。今後は、新規登録なら「…