戦争の夏こそ読み返したい “A級戦犯軍人”戦中の雑誌記事3選|辻田真佐憲

文・辻田真佐憲(近現代史研究者)

雑誌は“雑”ゆえに尊い。「つまらん本ほどいいんだ。或は一時大衆の間に圧倒的に受けて、今はもうゴミダメの中にあるようなものがいいんだな」。日本有数の雑誌ライブラリーを築いた評論家、大宅壮一がそう指摘するように、思わぬ記事が後世キラリと光ることも少なくない。知られざる回想がインタビューの代わりとなることも。雑誌はまことに時代の鏡であり、汲めども尽きせぬ泉である。

戦争の夏。今年もメディアで歴史の教訓が説かれるであろう。また靖国神社や東京裁判の是非が問われるであろう。それもまたよし。されどここでは変化球で、戦中の雑誌記事3本をリバイバルしてみたい。

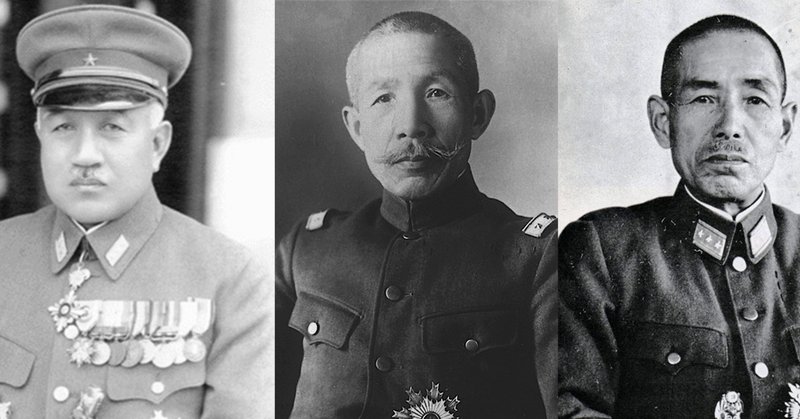

・荒木貞夫「ロシア文学を語る」(『話』2巻1号、1934年)

・塩野季彦「上海方面最高指揮官 旧友・畑俊六大将の思い出」(『話』6巻4号、1938年)

・土肥原賢二「大陸生活30年 支那通の語る烈々たる事変観を見よ!!」(『話』7巻1号、1939年)

※引用にあたっては、漢字の字体やかなづかいを改めた。

いずれものちにA級戦犯に問われた軍人たちに関するもの。かれらの意外な側面に驚いてもらい、歴史に思いをめぐらすきっかけともなれば、これ幸いだ。

なお記事はすべて、雑誌『話』より再録した。同誌は1933年3月創刊、文藝春秋社発行。菊池寛いわく、「創作、感想、批評この三つを入れない純然たる事実、解説、智識、興味、趣味の雑誌にしたい」(同社社史)。

その宣言どおり、「事変下の質屋に景気を探る」「どの大学が一番就職率がよいか」「生きた鰻を食ふ男」などの思わず読んでみたくなる記事が多数掲載された。著名人の記事では、永野修身「撃ちも撃つたり 旅順攻撃の思ひ出」、宇野哲人「知らぬが仏、匪賊線突破」、近衛文隆「父のこと母のこと・その他」などがみえる。

『話』は戦時下も勢いが衰えなかったが、1940年、用紙制限のあおりを受け、時局雑誌『現地報告』に吸収されて消滅した。

1、荒木貞夫「ロシア文学を語る」

では、実際の記事を紹介していこう。まず、「ロシア文学を語る」。陸軍の要職を務めながら、来日したイギリスの劇作家バーナード・ショーに「もっとも経済的でよろしいのは竹槍で戦争することだ」などと答えて「竹槍将軍」と呼ばれた荒木貞夫(1877〜1966年)が、ロシア文学への愛を語るという変わり種だ。

荒木貞夫

荒木は東京生まれ、陸軍士官学校9期(阿部信行、真崎甚三郎、本庄繁、松井石根などと同期)。陸軍大学校首席卒業。教育総監部本部長などを経て、犬養毅・斎藤実両内閣の陸軍大臣、第一次近衛文麿・平沼騏一郎両内閣の文部大臣などを歴任した。1935年、男爵。

日本軍を皇軍と呼ぶ皇道主義者であり、いわゆる皇道派の領袖として、軍や国家の刷新を望む青年将校からの期待を広く集めた。戦後の東京裁判では、A級戦犯として起訴され、終身刑。1955年、病気のため仮釈放された。

この記事は、陸軍大臣時代のものである。現役閣僚のお硬い特別寄稿が並ぶなかで、荒木のそれは人間味に溢れ、抜群に面白い。堅物の精神主義者なのに? いや、荒木はまたメディア受けする軍人でもあった。「写真班がたのめば木刀もふるってくれるし、白足袋と袴で器械体操まで見せてくれる」(伊藤金次郎『陸海軍人国記』)。軍国美談として有名な「肉弾(爆弾)三勇士」の名付け親も荒木だったといわれる。

今回紹介するロシア文学談義も、その茶目っ気が出た一例として捉えられよう。

予は、欧州大戦後、露国へ5年ばかし行っていたが、予のロシア語の先生は、故二葉亭四迷であった。

その時分陸軍大学から帰って来ると、毎日外国語学校の夜学に通ったものである。

夜学に行くまで、一寸時間があるのでその時間つぶしに、碁をやったものだ。いわゆるザル碁で、やりだすとなかなかやめられない。いつも夜学を休んだりした。

また夜学に行ってもあの石をこうやればよかったなどと、空(くう)に碁盤の石が見えたりして、ロシア語の方がおろそかになった。とうとう二葉亭先生に、もっと勉強しなくてはならぬと、キツく叱られたことがある。それで、断然、碁をやめてしまった。

二葉亭は、文学も国家のためであると主張していたほど、厳然たる国士の面影があった。

ツルゲニェフのルージンを『うき草』と題して、二葉亭が邦訳しているが、これは全くの名訳であった。予は、原書と首引きで、何度耽読したかわからぬほどだった。

トルストイものでは、『生ける屍』とか『戦争と平和』を愛読した。戦争と平和の巻頭の文章は古今の名文である。今でも覚えている位である。偉大なる芸術家が、大作をものする時、その巻頭の文章に、全生命を投げつけて千古の傑作を書かんとするものだ。そのほか、プーシキンやレルモントフの詩を愛唱したものだ。

これは後にロシアに行って非常に役立った。ロシアでは、如何なる家庭でもまた老人でも子供でも、婦人でも、皆母国の文学に通暁している。家庭的社交においても話題の主なるものは、凡て(すべて)文学である。文学を解しないものは、ロシアでは社交界に入れられない。従って社交というものが極わめて美しく潤いのあるものとなっている。

気になるのは、二葉亭四迷のロシア語授業がどれくらい役立ったのかということ。荒木を恩師と仰ぐ、元朝日新聞記者の橘川学は評伝でこう記している。

ロシア駐在を命ぜられ、帝都ペテルブルクに到着した翌朝のこと。30代前半の荒木少佐は「ナーニ、露西亜語はもう10年もやってるから不自由はすまい」と高をくくり、ホテルのボーイに「ダイテ・フレーブ」(パンをくれ)と言った。ところがまったく通じず、手振り身振りを使い、パンを確保しなければならなかった、と(『嵐と闘ふ哲将荒木』)。

さだめし当人の回想であろう。記事の締めくくりもなかなかに味わいがある。「竹槍将軍」のイメージも少し変わるのではないか。

予のロシアに対する思い出は、誠に懐かしいものがある。ロシア人ほどいい人間はない。人間として一番親しく握手の出来るのはロシア人であると思っている。

ロシア革命の起こった時、今まで始終出入りをしていたロシア官吏の家庭は、革命のため不遇の立場に逆転してしまった。また革命派の厳重な監視を受けていたので、今まで出入りしていた外国人も、急に出入りをしなくなってしまったが、予は、従来通り出入りせざるを得なかったほど、彼らに深い交誼を感じていた。各国人の中でも、英国人は、平気で出入りしていた。予は英国人の大国的襟度に感心したものである。

予は、ロシア文学の回想をする場合、一日も早く、思想問題をはなれて、真に人間として、心からロシア人と握手したいと思っている。(文責在記者)

2、塩野季彦「上海方面最高指揮官 旧友・畑俊六大将の思い出」

つぎに紹介するのは、「上海方面最高指揮官 旧友・畑俊六大将の思い出」。日中戦争序盤、中支那派遣軍司令官として徐州作戦や武漢攻略戦を指揮した畑俊六を、中学校の同級生だった塩野季彦が語るという、やや変則的な内容となっている。

畑俊六

ここから先は

文藝春秋digital

月刊誌『文藝春秋』の特集記事を中心に配信。月額900円。(「文藝春秋digital」は2023年5月末に終了します。今後は、新規登録なら「…