ウクライナ戦争とロシア文学 沼野恭子

トルストイは日露戦争時、反戦論文を書いていた/文・沼野恭子(東京外国語大学大学院教授)

沼野恭子氏 ©共同通信社

(1)トルストイの反戦論とドストエフスキーの聖戦論

まずは、直接ウクライナに関係しているわけではないが、戦争をめぐるロシアの作家の対極的な立場を確認するために、今から100年以上前の話から始めたい。

1904年、日露戦争が勃発したとき、『戦争と平和』で世界的に知られるレフ・トルストイ(1828―1910)が反戦論文を書いた。日本の天皇とロシアの皇帝に宛てたもので、タイトルは、『マタイ伝』からとられた「悔い改めよ」であった。これを『ロンドンタイムズ』が英訳して同年6月、自らの紙面に発表すると、日本でも『平民新聞』と『東京朝日新聞』が英語から日本語に翻訳して8月に掲載した。

その冒頭部分を引用しよう。

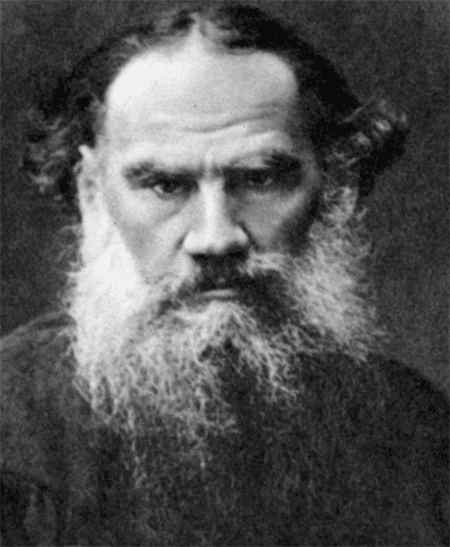

トルストイ ©時事通信社

〈戦争はまたも起こってしまった。誰にも無用で無益な困難が再来し、偽り、欺きが横行し、そして人類の愚かさ、残忍さを露呈した。

東西を隔てた人々を見るといい。一方は一切の殺生を禁ずる仏教徒であり、一方は世界中の人々は兄弟であり、愛を大切にするキリスト教徒である。その数十万人が、今や残酷な方法によって互いに傷つけ合い、殺し合おうと勢いづき、陸に海に野獣のように戦い合う。ああ、何ということか〉

(『現代文 トルストイの日露戦争論』国書刊行会編集部の現代語訳)

トルストイは、文明が危機に瀕していること、局地的戦争であっても世界的な厄災をもたらす可能性があることを憂いて、軍人も外交官も皇帝も一個人として悔い改め、「殺すな」の教えにしたがうべきだと主張するとともに、一般の人々には兵役を拒否するよう呼びかけた。ちなみに、1880年代半ばごろからトルストイは、肉食や飲酒を断ち、非暴力主義者となり、いっさいの政治権力・教会権力を否定し、死刑に反対するという「過激な」思想家になっていた。

ひるがえって現在。

テクノロジーの発達により、兵器の殺傷能力は格段に高まり、メッセージを伝える手段も飛躍的な進歩を遂げたというのに、人間はあいかわらず日露戦争当時と本質的にはなんら変わることなく同じことを繰り返しているのではないか。もちろん100年前と現在とでは国際情勢が異なることはいうまでもないが、皇帝然とした強権的な為政者が戦争をしかけ、それに対して作家が反戦を呼びかけているところや、ロシア国内では反戦運動をすることが難しく、第三国経由での発信に頼らざるをえないところなどそっくりだ。

さて、100年前の反戦論からさらに約四半世紀さかのぼった1877年、トルストイは長編『アンナ・カレーニナ』を完成させている。その最終章にあたる第8部は、トルストイの分身ともいえる登場人物レーヴィンがそれまでずっと模索していた「生の意味」に一条の光がもたらされる重要な箇所だが、もうひとつ注目すべき論点が提示されている。それは、恋人のアンナを失ったヴロンスキーが自ら死を望み志願して赴く露土戦争の「大義名分」をめぐる問題である。ロシア政府は、オスマン帝国と戦争をするのは、当時オスマン帝国の支配下にあったバルカン半島にいるスラヴ系住民を救済するためだと主張していた。

しかしレーヴィンは、「どんな公共の目的のためであっても、戦争を望んだり唱導したりするようなことはできない」し、そもそも一般の民衆はトルコと闘うことに賛同していない、たとえスラヴ人が迫害されているにしても義勇兵として参戦してトルコ人を殺す必要はないとして、その大義名分に反対する。作者トルストイ自身の非暴力・平和主義が反映された議論と見ていいだろう。露土戦争は1877年に始まり翌年まで続いた。一方『アンナ・カレーニナ』は当初、1875年から3年間、月刊誌『ロシア報知』に連載された。つまり、トルストイはまさに進行中の戦争を自分が執筆している小説に取りあげて、ロシアの参戦に異議を申し立てたのである。ところが、これが『ロシア報知』の主幹ミハイル・カトコフの気に入らず、第8部は掲載を拒否されてしまった。トルストイは怒って、第8部を含む単行本を1878年に出版する。

一方で、第8部の内容を知ったフョードル・ドストエフスキー(1821-81)も猛烈に反発して、『作家の日記』(1877年7月・8月)に批判を展開した。ドストエフスキーは自らを、「ロシアを盟主にいただく、全スラヴ民族の解放と団結をめざすスラヴ主義」的な信念の持ち主であると明言したうえで、ロシアの民衆が義勇兵に応募するのは、迫害されているキリスト教徒を助けたい、神聖な「神の事業」に参加したいという純粋な熱意のためだと主張する。

ドストエフスキー ©時事通信社

〈(注:レーヴィンの見解によれば)スラヴ民族に加えられた野蛮な行為や前代未聞の残虐行為などが、われわれロシア人のあいだにたくまざる同情の念をそそるはずはなく、「迫害されたスラヴ民族に対するこのようなたくまざる感情などはあるものではないし、またありえないものである」こと。この最後の点は決定的で、疑問の余地のないものとして表現されている。

このようにして、「純粋な心の持ち主であるレーヴィン」は、孤立化への道へと突き進み、ロシア人の圧倒的大多数の人たちと縁を切ってしまったのである〉

(ドストエフスキー『作家の日記5』小沼文彦訳)

ドストエフスキーはレーヴィンのことを、「ロシアの民衆の心情を理解していない」として辛辣な皮肉を込めてこきおろし、迫害されているキリスト教徒への民衆の同情、神聖な事業への熱意はロシア民衆ならではの「歴史的特徴」だとまで言い切っている。このように、同胞キリスト教徒を「残忍な」異民族から救うことを「善」であると見なして「聖戦」を鼓舞するロシア政府およびドストエフスキーと、その正当性に懐疑的で殺人を「悪」と考え「反戦」を唱えるレーヴィン=トルストイとは真っ向から対立した。

ドストエフスキーの思想的な危うさは、同胞の解放という「美名」の下に領土的野心が覆い隠される可能性があるという点であり、それは昔も今も変わらない。当然ながら、19世紀の露土戦争と現在のウクライナにおける戦争を単純に比較することはできない。とはいえ、プーチン政権がウクライナ東部の「ロシア人やロシア語話者の救済」を掲げてウクライナに侵攻したことは周知のとおりである。そして、ドストエフスキーのスラヴ主義的な姿勢が、「盟主」であるロシア人の「偉大さ」を強調してロシア人の優越感をくすぐり、ウクライナやベラルーシを「格下の兄弟」と位置づけようとするロシア現政権の態度に通じるものであることは、指摘するまでもないだろう。

(2)ゴーゴリのウクライナ

では、19世紀のロシア文学にとってウクライナはどのような存在だったのか。

ロシア語作家によるウクライナ表象といえば、なんといってもニコライ・ゴーゴリ(1809-52)のものが代表であり、すでに多くの研究者が言及しているので、ここではそれらを踏まえて、批評家ヴィッサリオン・ベリンスキー(1811-48)のウクライナ観を補助線としながら考えてみたい。

ゴーゴリは、ウクライナのポルタワで生まれたウクライナ人である。父親は、ウクライナ語による戯曲をいくつか書いたこともある地主だったが、息子のほうは、終生ロシア語を執筆言語とした。ウクライナを舞台にしたゴーゴリの作品は、初期の短編集『ディカーニカ近郷夜話』(1831、32)と、その続きとされる中編集『ミールゴロド』(1835)。前者は、ルドゥイ・パニコーという蜜蜂飼いが聞き集めた「民話」を一冊にまとめたという体裁の怪奇譚集で、後者は独立した4編の作品集である。

『ディカーニカ近郷夜話』の巻頭に置かれている「ソロチンツィの定期市」はこんなふうに始まる。

〈小ロシアの夏の日はいかに人の心を酔わせ、いかにきらびやかなことだろう。真昼の太陽が静寂と炎暑の中でさんさんと輝き、青い果て知れない大洋のような空が淫蕩な丸屋根となって大地の上に身をかがめ、その軽やかな腕の中に美人をひしと抱き締めながら、快楽に身をひたらせまどろみに落ちたかにみえる、その数刻の暑さの堪えがたいこと! 空には一片の雲もなく、野には話し声一つしない。万物があたかも死に絶えたかのようだ。ただ上方の高い空でひばりが声を震わせ、銀鈴を打ち振るような歌が大気の階段(きざはし)を伝わって、愛におぼれた大地にひびくのと、時たまかもめの鳴き声か、それともうずらの甲高い声が曠野(ステツプ)にこだまするばかり。[中略]何と小ロシアの夏は情欲と甘美に満ちあふれていることだろう〉

(『ゴーゴリ全集』第1巻、中村喜和訳)

エロティシズム漂うウクライナの夏の情景を描写するゴーゴリの筆は冴えわたっている。悪魔や妖怪が跳梁する『ディカーニカ近郷夜話』でゴーゴリは、リアリスティックなウクライナの自然に幻想的な事物を溶けこませて独特の魅惑的な世界を築きあげ、ロシア文学の一ページにしかと刻みこんだ。

なお、引用部分で「小ロシア」と呼ばれているのはウクライナのことである。19世紀当時、ウクライナはロシア帝国に属していて、帝国の中のいわゆる「周縁」地域だった。ロシアを「大ロシア」、ウクライナを「小ロシア」と呼ぶこと自体に、現代の感覚からすると、力関係を見せつけるかのような差別意識が現れている。

ウクライナを象徴するコサック精神

ごく大雑把に歴史を振り返れば、そもそも9世紀から13世紀半ばにかけて現在のキーウを中心として、東スラヴ人の初めての統一国家「キエフ大公国」が存在していたころ、そこに住んでいたのは「東スラヴ人」で、使用されていた言語は「古代東スラヴ語」だった。この後モンゴルの支配を受け、それを脱してから14世紀以降、この古代東スラヴ語は、ロシア語、ウクライナ語、ベラルーシ語へと別々に発展を遂げ徐々に分化していくことになる。ロシアはモスクワを中心とした中央集権国家を築いていき、ウクライナは16世紀にポーランドの支配を受けたが、一部がコサックの自治国家となるも、ロシアと同盟を結ばざるを得なくなる。コサックというのは、15、16世紀ごろ、モスクワ公国やポーランド王国の支配の強化を嫌って辺境のステップ地帯に逃亡し、自由な軍事的共同体をつくった農民のことをいう。彼らは、やがて軍役奉仕を提供して帝国に編入されるようになるが、特別な社会層を形成していたのだった。しかし、ウクライナのザポリージャ・コサックは、18世紀末、エカテリーナ2世によって事実上解体させられ、農民の農奴化が進んだ。19世紀にウクライナの民族運動が高まるも、1863年、ロシア政府はウクライナ語の出版活動を禁じてしまう。

その20年ほど前になるが、1841年に高名な文芸評論家のベリンスキーが、「そもそもこの世界に小ロシア語なるものは存在するのか。それとも、単なる方言なのか」という問題提起をしていた。そして自ら、ウクライナでは上流階級がすでにロシア語やヨーロッパの風習を取り入れており、小ロシア語は農民の方言にすぎない、と結論づけている。そしてゴーゴリが小ロシア語ではなく、(大)ロシア語で小説を書いたことを称揚しているのである。つまり、ベリンスキーはウクライナ語文学に対してきわめて否定的だったということになる。進歩的知識人だったベリンスキーからして、このようにウクライナに対して差別的な見解を抱いていたのであるから、ロシア社会全般のウクライナ語への反応は推して知るべしであったろう。

しかし実際には、18世紀末から19世紀初頭にかけての時期は近代ウクライナ文学の黎明期にあたり、イワン・コトリャレフスキー(1769―1838)がウクライナ語の口語で叙事詩を出版し、のちに「ウクライナの国民詩人」と言われるようになるタラス・シェフチェンコ(1814―61)が誇り高いコサックの活躍をテーマにした物語詩をやはりウクライナ語で書いている。ゴーゴリも、ウクライナの歴史に題材をとり、17世紀後半を舞台にしたザポリージャ・コサックの勇猛果敢な物語『タラス・ブーリバ』(『ミールゴロド』所収)を書いた。主人公である父タラスとふたりの息子が、ウクライナを支配しているポーランドに対する戦いに参加して非業の死を遂げる中編である。こうして、ほぼ同時代を生きたシェフチェンコとゴーゴリは、それぞれウクライナ語とロシア語で、自由と独立を愛するコサックの精神を、ウクライナ民族のメンタリティを表す象徴として文学作品に結晶させたのである。

なぜゴーゴリはウクライナ語ではなくロシア語で書くことを選んだのか。

19歳でウクライナの小さな町からロシアのサンクト・ペテルブルクに「上京」したゴーゴリは、帝国の首都で一旗揚げたいという野心を持っていたらしい。折しも、ロシア語読書界でウクライナへの関心が高まっていることを知り、これ幸いと、故郷の民話や伝承を集めた。どんなネタでも膨らませて、いくらでも面白い物語を作ることができた天才ゴーゴリにとって、「エキゾティック・ウクライナ」を築きあげること以上の得意技もなかっただろう。エキゾティシズムの雰囲気を醸しだすため周到にも、『ディカーニカ近郷夜話』の「まえがき」に、ウクライナ語の単語にロシア語訳を付した対訳表を載せているくらいだ。

ちなみに、『ディカーニカ近郷夜話』『ミールゴロド』で大成功をおさめたゴーゴリは、以後、ペテルブルクを舞台にすることが多くなり(『肖像画』『ネフスキー大通り』『鼻』など)、ウクライナを題材としなくなる。

(3)ブルガーコフとソルジェニーツィンのウクライナ

20世紀に入り、第1次世界大戦と革命が起きると、ウクライナでは民族運動が活発になり、独立志向が急激に高まった。1917年に帝政ロシアが崩壊し、ウクライナ中央会議(ラーダ)が結成され、短期間、自治が認められたが、その後ウクライナ民族主義者、ボリシェヴィキ、ポーランド軍、デニキン将軍率いる白衛軍などが入り乱れて激しい争いが続く。

ここから先は

文藝春秋digital

月刊誌『文藝春秋』の特集記事を中心に配信。月額900円。(「文藝春秋digital」は2023年5月末に終了します。今後は、新規登録なら「…