松田聖子と神田沙也加 若松宗雄

文・若松宗雄(エスプロレコーズ代表)

若松さん

まったく対照的な2人

歌手・松田聖子が誕生してから、今年で42年になります。

聖子は昨年12月、娘の沙也加ちゃんを亡くしました。たった一人の愛娘を失った悲しみは計り知れませんし、その痛みが消えることはないと思います。それでも彼女はステージに立ち、今なお多くのファンに夢や希望を与え続けています。

私は一本のカセットテープから歌手・松田聖子を発掘した“生みの親”として、『青い珊瑚礁』『赤いスイートピー』など、1980年代の聖子の楽曲をプロデュースしてきました。その過程については拙著『松田聖子の誕生』(新潮新書)にも綴っていますが、制作に携わったアルバムは15枚に及びます。

実はまだ中学生だった沙也加ちゃんを預かり、デビューまでの面倒をみたこともありました。

松田聖子と神田沙也加。彼女たちは日本の音楽史、またエンタテインメント史に大きな功績を残しました。この2人のアーティストの誕生に立ち会えたことは、音楽プロデューサーとして幸運でしたし、私の人生にとってかけがえのない財産になっています。聖子と沙也加ちゃんはアーティストとして、そして人間としてもまったく対照的でした。

*

1978年5月。CBS・ソニー(現在のソニー・ミュージックエンタテインメント)に勤務していた私は、とあるオーディションの選考のため、大量のカセットテープを一本ずつ聞いていました。

“その瞬間”は、今もはっきりと覚えています。新しいテープをデッキに入れて再生ボタンを押すと、伸びやかで力強い歌声が室内に響き渡り、全身に衝撃が走りました。例えるなら、真夏のスコールによって曇天が消え去り、どこまでも続く青空が眼前に広がるかのよう。

(すごい声を見つけてしまった……)

思わず心の中で呟いていました。

一体どんな子が歌っているのだろうか。プロフィールを確認すると、福岡の久留米に住む高校2年生とありました。名前は蒲池法子。声に魅かれるあまり、顔写真を見るのを忘れていたほどです。

すぐスタッフに確認すると、聖子は九州大会で優勝したものの、本選を辞退していたようでした。

「こんな才能を埋もれさせるわけにはいかない」

彼女の声を世に出したいとの一心で、私は久留米の実家に直接電話をかけ、聖子本人とコンタクトをとりました。歌手・松田聖子は、ここから始まったのです。

何通も届いた手紙

ただ、すんなりデビューできたわけではありません。私と聖子の前に、聖子のお父さん、蒲池孜さんが立ちはだかったのです。社会保険事務所に勤める国家公務員だった孜さんは非常にお堅いタイプで、芸能界入りに猛反対していた。

私は久留米まで飛んで、お父さんの説得を試みましたが、「今後は法子にも妻にも直接電話はしないでくれ」と逆に拒絶されてしまった。聖子のデビューへの道は、ここで閉ざされたかのように見えました。

しかし、そこで諦める聖子ではありませんでした。半年あまり経った11月には、歌手デビューへの強い思いをしたためた手紙を、私に送ってきました。

〈私は絶対に歌手になりたいのです。父は反対していますが、私の気持ちをいつか必ず理解してくれるはずです。とにかくあらゆる努力をしますので、これからも私自身の気持ちは変わりません〉

手紙はそれから何通も、私のもとに届きました。聖子と私は諦めることなく連絡をとりあい、約1年の歳月を費やし、お父さんの許しを得ることができたのです。

1980年4月、聖子はついに、『裸足の季節』で歌手デビューを果たしました。

その後の聖子の活躍ぶりは、皆さんもご存じの通り。2枚目のシングル『青い珊瑚礁』が、テレビの音楽番組で1位を獲得するなどして大ヒット、大きな社会現象を巻き起こしました。続く3枚目のシングル『風は秋色』は、オリコンチャートで初の1位を獲得。その年の新人賞を総なめにし、年末にはNHK紅白歌合戦への初出場を果たします。『風は秋色』以降、24曲連続でオリコン1位という記録も樹立しました。

松田聖子

クリエイターとの冒険

私が聖子のプロデュースにあたり大切にしていたのは、そのときそのときの聖子の魅力を、最大限に引き出すことです。常に求めていたのは「冒険」でした。

楽曲制作にあたっては、時代を代表する多くのクリエイターを呼び込み、その才能をいかんなく発揮していただきました。小田裕一郎さん、松本隆さん、財津和夫さん、大瀧詠一さん、松任谷由実さん、細野晴臣さん……名前を挙げればキリがありません。聖子の唯一無二の魅力と、天才クリエイターの才能を掛け合わせ、化学反応を求めたのです。そうやって常に、時代にあわせた新しい「松田聖子」を作りあげていった。振り返ると、日本のポップミュージックの“実験場”になっていたのかもしれません。

時には聖子が違和感を覚え、抵抗することもありました。しかし、そこでタレントに媚びて冒険をやめては、新しい可能性は広がらない。

聖子が初めて歌への違和感を示したのは、4枚目のシングル『チェリーブラッサム』です。それまでの3曲はすべて、小田さんが作曲を担当していたのですが、この曲で初めて財津和夫さんを起用した。小田さんのメロディは丸みがありましたが、財津さんのそれは直線的です。突然の変化に、聖子はなかなか馴染めなかったのかもしれません。

本人はどこか歌いにくそうにしているのですが、意見を求めても「なんとなく……」というばかり。頭にきた私が「今日は中止!」と宣言して、レコーディングを解散したこともありました。

それでも「この曲は絶対に売れるから!」と私が説得を続けるうちに、聖子も納得し、曲を自分のものにしていきました。

6枚目のシングル『白いパラソル』でも、私は新しいチャレンジを試みました。作曲は財津さん、作詞は松本隆さんでしたが、これまでと雰囲気を変えたスローポップスで、素敵な夏のイメージが広がるような曲に仕上げてもらいました。私は満足でしたが、「地味じゃないか」と関係者の評判はよくなかった。

「(所属事務所の)社長が『今度の曲は地味だから売れない。早く新曲を作ってもらえ』と言ってましたよ」

聖子も不安そうにしていましたが、蓋をあけてみれば、今でも歌い継がれる名曲となっています。

聖子には媚びなかった

プロデュースの本質は、植物を育てることに似ています。どうすればアーティストが伸びやかに自然に成長していけるのか、本人の資質を見極めつつ、水やりをしなければなりません。水の量は多くても少なくてもいけない。多くの人が注目するのは地面の上にある花や葉ですが、プロデューサーは常に根っこに気を配るのが仕事なのです。

芸能界で人気者になれば、多くの大人が近寄ってきて、ちやほやしてくれます。「聖子ちゃんの言う通り」と肯定され続けると、次第に自分を客観視することができなくなり、勘違いする。またタレントは人気が出れば出るほど「いつ見放されるのだろう」と不安に苛まれ、頭の中が嵐の状態になってしまいます。そのような状態の時に反対意見を言われると、「許せない」と、周りの人を遠ざけてしまうのです。

スター・松田聖子を育てるには、人間・蒲池法子を理解し、時には耳障りなことを言う人間が必要です。しかし、いつの間にか、聖子にああだこうだと言うのは私しかいなくなっていました。

「聖子ちゃんもこれだけの大スターになったんだから、若松さんも少しは改めてくれませんか?」

彼女のマネジャーにたしなめられたこともありましたね。

聖子とは多くの時間を共にしましたが、1990年頃に私が営業部統括部長となったことで、担当から離れることになりました。私が聖子を直接プロデュースしたのは約7年間でしたが、その7年が、歌手・松田聖子の骨格を形づくったと自負しています。

時が経ち、1999年——。私と聖子は再びタッグを組むことになりました。

その頃、私は長らく勤めたソニーを退社し、個人で音楽事務所を設立しました。58歳での独立を決意したのは、既存の枠組みの中では輝くことが難しい“原石”を発掘し、この手で新たなスターを育てていきたいとの思いがあったからです。心機一転、一からのスタートでした。

事務所を立ち上げてからしばらく経った頃のことです。

「一つのケジメとして、独立の報告をしておこうかな」

ふと、聖子のことを思い出したのです。

私が聖子と疎遠になってから、彼女が置かれた状況も大きく変化しました。1989年に所属事務所のサンミュージックを離れ、個人事務所「ファンティック」を設立します。1996年に発表した『あなたに逢いたくて~Missing You~』はヒットしたものの、その頃はスランプに陥っているようでした。1997~98年はNHK紅白歌合戦への出場も途絶えています。

プライベートも不安定だった。約12年間連れ添った神田正輝さんと、1997年に離婚。その翌年には歯科医の方と、出会って2カ月で“ビビビ婚”をするも、結婚生活は2年半で終わりを告げました。毎週のように週刊誌でバッシングの記事が出ており、「聖子も、もうちょっと上手くやればいいのに……」と、ハラハラしながら見ていたのを覚えています。

いざ親の立場になると……

聖子に電話して、会社を辞めた旨を伝えると、彼女は「そうなんですか」と。その時は、お互いに他愛もない話をして電話を切りました。その翌日だったか、今度は聖子から電話がかかってきたのです。

「若松さん、私のマネジメントをやってもらえませんか」

唐突に切り出されたので、驚きました。自分一人だけの力に限界を感じていたのでしょう。ただ、私はあくまで音楽プロデューサーであり、タレントのマネジメントについての経験は素人に等しかった。すぐに「畑違いだから」と断りました。それにマネジメントの難しさもよく知っていましたから。

でも、聖子もなかなか引き下がらなかった。私もずいぶん悩みましたが、「この子を芸能界へと引き込んだのは私なのだから、責任をもって面倒をみるべきだ」と考え直し、引き受けることにしたのです。

まずは、芸能界の大御所や放送局の方々への挨拶回りから始めました。田辺エージェンシーの社長、田邊昭知さんには「本当に引き受けるのか?」と驚かれました。「私が芸能界に入れた子だから頑張るしかないんですよ」と答えると、「そうか。お前がやるんだったら、バックアップするから」と理解してくれた。

こうした地道な努力が実ったのか、徐々に仕事も入りはじめ、この年の暮れには、紅白歌合戦にも復帰できました。

「若松さん。娘がね、芸能界に入りたいって言っているの」

沙也加ちゃんとの繋がりが出来たのは、聖子からの電話がきっかけでした。なにやら困った様子で、私に相談を持ち掛けてきたのです。

当時の沙也加ちゃんは中学2年生。まだ13歳でした。幼いころから聖子のステージを見て育ったわけですから、芸能界に憧れるのは自然の流れだったかもしれません。

沙也加ちゃんは中学校に入ったばかりの頃、聖子と共にロサンゼルスへ移住し、現地の日本人学校に通っていた時期がありました。その頃から、芸能界に興味を持っていたようです。1999年の夏には、アメリカの短編映画「ビーン・ケイク(おはぎ)」のオーディションに自ら応募して合格。ヒロイン役で出演していました。

「そんなに甘い世界じゃないと言ったんですよ」

よくよく聖子から話を聞いてみると、どうやら彼女は娘の芸能活動を快く思っていなかったようでした。それを聞いて、聖子の父・孜さんの姿を思い起こしました。聖子も相当、父親に逆らって歌手になったはずなのに、いざ自分が親の立場になると、当時の気持ちを忘れてしまうものなのか……と。

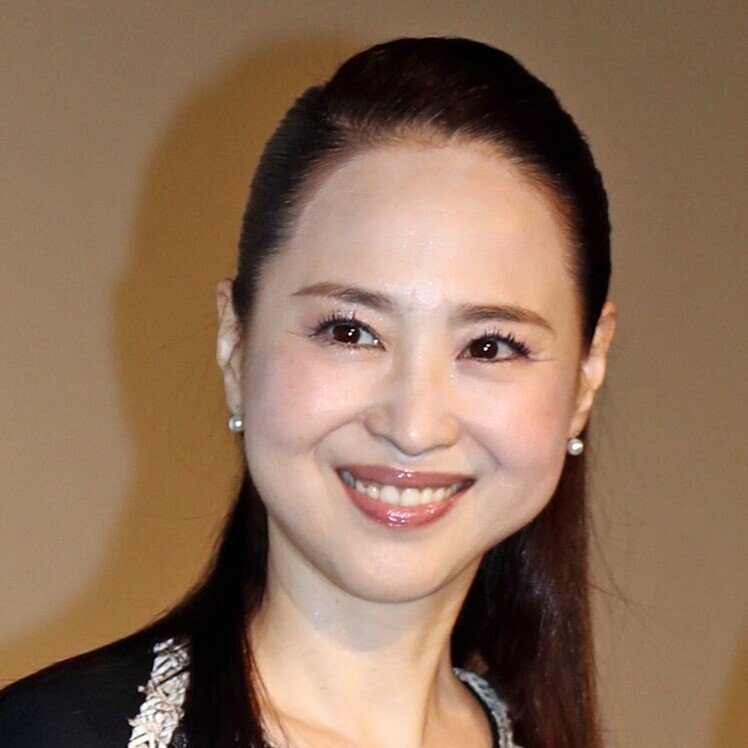

神田沙也加

放課後のお喋り

「聖子、そんなふうにダメダメって一方的に言っちゃいけないよ。なんでもかんでも頭ごなしに否定していたら、沙也加ちゃんも伸びやかに育つことが出来なくなってしまう」

私がそう諭すと、聖子は

「分かりました。じゃあ若松さんに預けますから、沙也加の面倒をみてやってください」

急な指名に驚きましたが(苦笑)、こうして私と聖子の二人三脚に、沙也加ちゃんも新たに加わることになったのです。

ここから先は

文藝春秋digital

月刊誌『文藝春秋』の特集記事を中心に配信。月額900円。(「文藝春秋digital」は2023年5月末に終了します。今後は、新規登録なら「…