抗がん剤「『抗がん剤=嘔吐』の思い込みを捨てよう」市川度(昭和大学藤が丘病院腫瘍内科・緩和医療科教授)

文・市川度(昭和大学藤が丘病院腫瘍内科・緩和医療科教授)

市川氏

「支持療法」の領域が大きく進歩

皆さんは「抗がん剤治療」と聞いて、どんなイメージを持たれるでしょう。吐き気に苦しみ、何も食べられずに痩せて、髪の毛が抜けて、見た目にも実際にも弱っていく――というイメージを持たれているのではないでしょうか。事実、抗がん剤治療を前にした患者さんは、こうした副作用への不安を口にされます。昭和のテレビドラマの影響は恐ろしいものです。時代が平成を経て令和に至り、様々な領域で医学が進歩しているとメディアで紹介されるようになってもなお、抗がん剤の印象は昔のままなのです。

そこで敢えて言います。

抗がん剤に対して、昔のドラマのような「壮絶な苦しみを経験する」というイメージは捨ててください。昔のように洗面器を抱えて吐き続けるだけのような状況とはかけ離れた治療になっていることを、まずは心に留めてください。そのうえで、この記事では抗がん剤の概要についてご説明したいと思います。

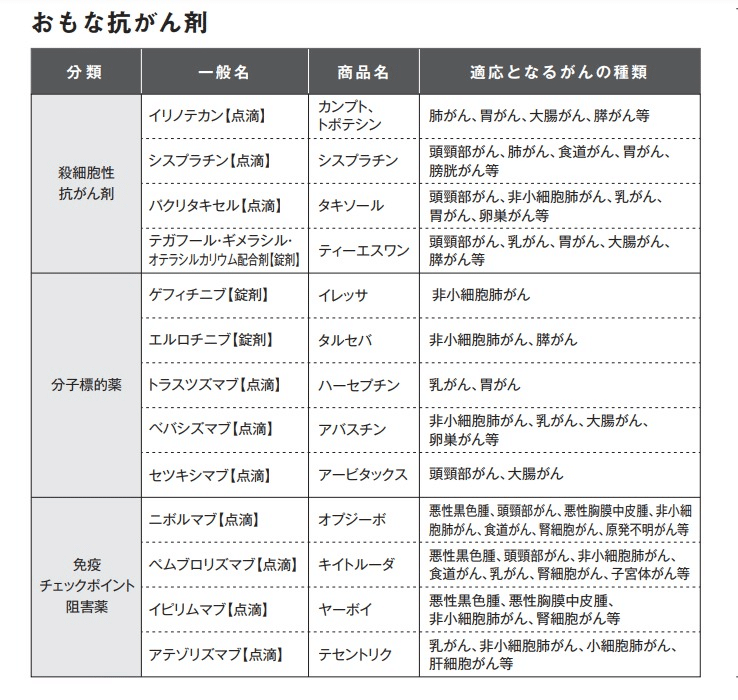

現在使われている抗がん剤は、大きく3つに分けられます。がん細胞と正常細胞を攻撃して、がん細胞の増殖を食い止めようとする殺細胞性抗がん剤、がん細胞やがんの増殖に関わる特定の分子だけを狙って攻撃する分子標的薬、そしてがん細胞と免疫細胞の間にかかっているブレーキをはずして、免疫細胞ががんを攻撃できるようにする免疫チェックポイント阻害薬です。

もっとも、薬に副作用はつきものです。程度の差こそあれ、どの抗がん剤にも副作用はあります。

従来の抗がん剤である殺細胞性抗がん剤は、皆さんが抗がん剤の副作用としてよくイメージする、嘔吐や脱毛などの辛い症状が出てきます。

これに対して、新しいタイプの抗がん剤は安全性が高くなってきましたが、それでも何らかの副作用はあります。分子標的薬のイレッサは、皮膚に発疹が出たり、さらには肺が真っ白になって呼吸困難になる薬剤性肺臓炎が起きることもあります。免疫チェックポイント阻害薬は、皮疹、かゆみ、下痢、甲状腺のホルモン異常、さらには薬剤性肺臓炎や1型糖尿病などを引き起こすことがあります。どの薬も無条件に「安全な薬だ」と言い切ることは出来ません。

しかし時代とともに、抗がん剤の副作用を予防する薬も進化してきました。これを上手に利用することで、昔のように苦しむことなく、抗がん剤治療を続けられるようになってきたことも事実です。

例えば、「支持療法」の領域が大きく進歩したことが、抗がん剤治療の成績向上に寄与していることは間違いありません。支持療法とは、抗がん剤の副作用を軽減・予防するために、薬でサポートする医療のことを言います。抗がん剤の副作用の代名詞である「吐き気」「嘔吐」にも、効果の高い制吐剤が開発され、抗がん剤投与前から使うことにより、「吐き気」「嘔吐」が全くこないということも稀ではなくなりました。

抗がん剤の大きな問題は、使用すると血液中の白血球が減少し、感染症にかかりやすくなることです。昔は抗生物質を投与するなど、あまり意味のない治療がおこなわれていた時代がありました。それが今は、白血球の減少を予防する薬を使うことで、副作用を未然に防ぐことが可能になったのです。

「在宅」での治療も可能になった

抗がん剤治療が進歩したことで、近年は「外来通院」が一般的になってきました。今年の4月からは、外来での抗がん剤治療に対して診療報酬の点数がさらに手厚くなっている。治療の主戦場は、「病室」から「自宅」へと移行しつつあるのです。

例えば患者数の多い肺がん、胃がん、大腸がん、乳がんなどの抗がん剤治療であれば、基本的に外来での抗がん剤投与が可能であり、副作用も自宅で対処可能な範囲内に抑えられるようになりました。

骨肉腫、頭頸部や咽頭、食道のがんなどのように、強い副作用が出る抗がん剤を使う場合や、数日間続けて抗がん剤を点滴する場合には、入院の必要がありますが、昔と違って治療方法の選択肢が広がっていることを知っておいていただきたいです。

ただ、どこの病院でも抗がん剤治療をはじめから外来でおこなっているかと言えば、残念ながら対応はまちまちです。従来通りに入院して治療をおこなうところも、実は少なくありません。

特に多いのは、抗がん剤治療の初めの数日間だけ入院しておこない、「今後は自宅で続けていけそうだ」と分かったところで外来診療に切り替えるという形です。この方法で治療を受ける際に注意すべきは、自宅に移行した時点で副作用が出るかもしれないということ。最近の抗がん剤は、使い始めは特に問題がなく、しばらく経ってから副作用が出るものもあるからです。その場合は、再入院して治療を続けることになります。

独居生活を送っている患者さんは、万が一在宅で強い副作用が出たときに病院までどのようにして移動するか、治療開始前に検討しておいたほうがいいでしょう。

副作用は我慢せず正直に伝えよう

現在の抗がん剤治療は、副作用をコントロールすることが可能となりました。しかし逆に言えば、何の予防・対策もせずに抗がん剤の投与を続ければ、きつい副作用が出てしまうこともあるということです。

辛い思いをしなくてすむために、いくつか重要なポイントをお伝えします。

まず、副作用が起こったら、すぐに医師に報告することです。症状を伝える際には、可能な限り正直に伝えるようにしてください。

患者さんの中には、医師の前では頑張ってしまう、また無理をしてしまって、症状を過少申告する人がいらっしゃいます。皮疹や血圧の変化などは、医師から見てもすぐに判る副作用ですが、中には食欲不振や倦怠感などのように、患者さん自身にしか分からない副作用もある。しっかり正直に言わないと、医師側も異変に気づくことが出来ません。

医師に遠慮して、副作用を隠したりする必要など全くありません。早い段階で相談して、的確な対応を取ることが出来れば、大きな苦痛は避けられます。

最近は、微細な副作用に悩まされるケースも増えています。例えば、手のしびれ、爪がもろくなる、手の表皮が黒ずむ……など。これらは以前からある副作用なのですが、吐き気などの重い副作用に隠れて見過ごされてきました。重い副作用が支持療法で克服されるようになったことで、顕在化してきたと言えます。

例えば大腸がん治療で使われるオキサリプラチンは、特に手足のしびれが起き、ひどくなると、洋服のボタンをかけられない、本のページをめくれない、缶のプルトップをあけられない……など、日常生活に支障が出る患者さんがいらっしゃいます。手や足にかんする症状とはいえ、かなりの不便さがあることでしょう。残念ながら、これらの副作用を止める方法もありません。

「治療効果が出ているからもったいない」と、患者さんに我慢をさせる医師もいますが、私自身は、患者さんが辛い思いをしてまで薬を続ける必要はないと思っています。

では、どのように対応するのか。例えば、多くのがん治療に使われるシスプラチンやオキサリプラチンなどは、使い続けた場合と一定の回数で止めた場合を比較して、治療効果が変わらないことが分かっています。これらの薬を使う際、私は治療前に必ず「この薬は△回までにしましょう」と回数を決めてスタートします。予定回数が来たらスパッとやめる。長く使い続けても、一定の回数でやめても、同等の期間を元気で過ごせることがわかっているからです。最初から「やめ時」を決めておけば、副作用に無駄に長く苦しむ必要はありません。

治療中に小さな副作用が出た場合は、爪の症状であればネイルケアで修復するなど対策を講じながら、無理のない範囲で頑張ってもらいます。

「完治」か「共存」かを明確に

治療を受ける前の「心構え」も非常に重要なポイントです。リスクに対してちゃんと心構えをしておかないと、いざ副作用が出た時に必要以上に慌てて混乱してしまうことになります。

ここから先は

文藝春秋digital

月刊誌『文藝春秋』の特集記事を中心に配信。月額900円。(「文藝春秋digital」は2023年5月末に終了します。今後は、新規登録なら「…